3号機の汚染水を復水器に移送へ

福島第1原発の汚染水の移送先が許容量を迎え、移送が中断していた問題で、東京電力は2日、3号機のタービン建屋地下の汚染水を建屋内の復水器に移すことを明らかにした。復水器内にある水を屋外のタンクに移し、空いた復水器に汚染水を入れるという。 復水器は、発電タービンを回すために使った水蒸気を冷やし、再び水に戻す装置。事故後は使われていないが、3号機の復水器には約2千トンの水がたまっている。東電は水をタンクに移送する作業をすでに着手。3〜4日でタンクへの移送を終え、その後、3号機の汚染水を復水器に移す。

2、3号機の汚染水は、集中廃棄物処理施設に移送していたが5月下旬に許容量に達したため移送を停止。汚染水が海などに流出する懸念があるため、同処理施設の許容量を見直し移送を再開するほか、別施設への移送を計画している。流出防止策として、立て坑をコンクリートでふさぎ、海に面した取水口への鉄板設置も検討している。

一方、1号機の圧力容器の圧力計が正確な値を示していない可能性が高いため、東電は3日にも仮設の圧力計を設置することを明らかにした。

廃棄物処分に被ばく限度 政府、20ミリシーベルトを検討

政府の原子力災害対策本部が、東京電力福島第1原発事故による放射性物質で汚染された震災がれきなどの廃棄物について、処分に携わる作業者の被ばく放射線量限度を設ける方向で検討を始めたことが3日分かった。福島県内の作業者では、年20ミリシーベルトを上限とする案が浮上している。

環境省によると、福島県内の震災がれきは290万トンに上る。汚染レベルが低いと判断した県南部の10町村と会津地方では平常通りの処分を認めたが、それ以外の地域では仮置き場に集積されたままで、処分に向けた対策が急務となっている。

政府の検討案は、福島県の小学校などの利用制限で示された年20ミリシーベルトの被ばく線量限度と同じ数値。

福島県外では、廃棄物の運搬やリサイクルなどに携わる作業者の被ばく線量限度を、一般人と同じ年1ミリシーベルトとする方向だ。

1号機建屋で湯気、周囲で毎時4千ミリシーベルト

東京電力は4日、福島第1原発1号機の原子炉建屋の1階南東の床から湯気が吹き出ているのが見つかり、周辺で最大毎時4千ミリシーベルトの高い放射線量を計測したと発表した。人が4分以上いれば、作業員の被曝限度の250ミリシーベルトを上回る値で、これまで福島第1原発で確認されている空間線量では最大という。 東電によると、この場所での作業は予定されておらず、ロボットによる監視を続けるという。

湯気は3日、ロボットで建屋1階の放射線量を調べていたところ見つかった。湯気が見つかった場所の地下には、高濃度の放射性物質を含んだ汚染水がたまっており、湯気はこの汚染水から発生したとみられるという。

汚染水の温度は50度前後と推定されている。

湯気が出ている場所には、1階と地下を通る配管があり、その配管と地面の間に隙間が生じて湯気が漏れだしているとみられる。周囲では毎時2400〜4千ミリシーベルトという高い放射線量が計測された。

このエリアでは5月13日にロボットで調べた際も、毎時2千ミリシーベルトの高い放射線量を計測している。

被曝線量250ミリ超え、「ただちに影響なし」も将来的ながん発症リスク 作業員不足の懸念も

東京電力福島第1原発で働く作業員2人から被曝(ひばく)線量の上限値である250ミリシーベルトを超える被曝が初めて確認された。同様の作業に当たっていた作業員はほかにも多数おり、東電は今後も上限値を超える作業員が出る可能性を示唆している。「250ミリシーベルト超」は直ちに症状が出るような線量ではないが、将来的ながんの発症率は高まる可能性がある。今後、作業員が不足する事態も懸念されており、労働環境の早期改善が求められている。

放射線医学総合研究所(放医研)によると、放射線によって臨床症状が出現するのは1千ミリシーベルト以上の被曝があった場合だ。嘔吐(おうと)や下痢のほかやけどのような症状も出始めるという。

2人の作業員が内部被曝した放射線量は30代男性(外部被曝73.71ミリシーベルト)が210〜580ミリシーベルトで、40代男性(同88.7ミリシーベルト)が200〜570ミリシーベルト。放医研は2人について「確定的影響はない」としている。

しかし、長期的に見れば、将来的ながんの発症率が上昇するリスクはある。放医研によると、年間100ミリシーベルト以上の被曝で、がんの発症率に変化が生じるという。今回の事故対応では作業員の被曝上限値が250ミリシーベルトに引き上げられたが、もともとの上限値が100ミリシーベルトに設定されていたのはこのためだ。

100ミリシーベルトを被曝した場合、がんの発症率は約0.5%上昇するといわれており、今回の作業員の被曝線量だと1〜3%程度上昇する計算になる。

京都大放射線生物研究センターの小松賢志教授(放射線生物学)も「すぐに顕著な症状が出るような線量ではないが、将来的な健康被害が生じる可能性があり、染色体異常を調べるなど、生物学的な影響評価を行うべきだ」と話す。

一方、健康への影響以外で懸念されるのが、今後の作業員の不足。250ミリシーベルト以上の被曝をした場合、5年間は福島第1原発を含め、すべての原発で作業ができなくなるからだ。

東電によると、2人と同様の環境で働いていた作業員は約130人。今後も現場で働けなくなる作業員が出る可能性は高い。事故収束に向けた作業が長期化する中で、作業員の確保が問題となるのは必至。厚生労働省も5月27日に、経済産業省原子力安全・保安院に対し、今後必要な作業員の人数を見積もり、新たな技能者の養成を行うように申し入れている。

汚染水浄化システム試運転開始 悪循環食い止め間近も工程は綱渡り

東京電力は5日、福島第1原発の原子炉建屋やタービン建屋の地下などにたまっている汚染水を浄化するシステムの試運転を始めた。水が漏洩(ろうえい)しないかなどを調べ、問題がないと確認されれば今月15日にも本格稼働を開始する。

この日は油分離装置と塩分除去装置に水を入れて漏水検査を実施。さらに、除染装置に海水を入れた試運転に着手した。

また、3号機の汚染水の移送先である集中廃棄物処理施設が許容量に達し移送を中断していた問題で、東電は5日、3号機タービン建屋地下の汚染水を建屋内の復水器に移す作業を開始した。復水器は発電に使った水蒸気を冷やし水に戻す装置。事故後は使用されておらず、汚染水の一時的な保管場所として活用する。

一方、東電は4日に1〜4号機の周辺で計測したがれきなどの放射線量を公表。最大は3号機原子炉建屋西側で見つかったコンクリート片で、毎時950ミリシーベルトだった。また、福島第1原発で作業をしていた40代の男性2人が体調不良を訴え、病院に搬送された。意識はあり、体に放射性物質は付着しておらず、脱水症とみられる。

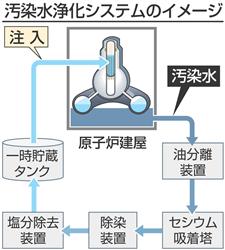

汚染水は原子炉を冷却するために注水した水が原子炉建屋やタービン建屋などの地下に漏れだして発生。原子炉を冷やそうとすれば、汚染水も増えるという悪循環が続いていた。 汚染水処理システムはその悪循環を食い止めるために導入されるシステム。汚染水を浄化して、再び原子炉に冷却水として戻す仕組みで、東電が原子炉安定冷却のために目指す「循環注水冷却」の根幹となる。

具体的には、「油分離装置」で、原子炉の潤滑油などの不純物を取り除くことから始まる。次にゼオライトという鉱物で放射性セシウムを除去する「セシウム吸着塔」を通過。さらに、特殊な薬品で放射性物質を沈殿させる「除染装置」に移し、最後に「塩分除去装置」で淡水にする。

東電によると、1日に1200トンの処理が可能で、年内に約20万トンの処理を目指す。

ただ、汚染水の処理に伴い、約2千立方メートルの高レベル放射性廃棄物が出る見込みだが、処理方法などは未定で、システム稼働後も課題は山積している。

プールの冷却、構築遅れ 福島第1原発4号機

福島第1原発4号機で、使用済み燃料プールを冷却するため水を送る配管の損傷の修復に手間取り、熱交換器を使った効果的な冷却システムの構築に着手できていないことが6日分かった。 経済産業省原子力安全・保安院によると、4号機はコンクリートポンプ車を使って建屋の外からの注水で蒸発分を補っているが、1〜3号機のプールは既に内部配管からの注水に復帰。熱交換器を使った効率的な冷却は各号機で7月中旬を目標にしており、2号機が一歩先に実現している。 保安院によると、4号機は建屋の水素爆発によるとみられる配管の損傷があるが、修復に入るにはがれきの撤去などの作業が必要。プールの耐震性を向上するための補強工事も進行中で、配管の修復に注力しにくい状況にあるという。

2号機建屋、湿度下がらず ヒーターで除湿を検討

東京電力福島第1原発2号機の原子炉建屋内の湿度が低下していないことが6日、分かった。水蒸気の発生源とみられる燃料貯蔵プールの水温は下がっているが、湿度は99・9%と依然として高いまま。東電や経済産業省原子力安全・保安院はヒーターなどで除湿した上で、建屋の二重扉を開放して換気する対策を検討している。

2号機原子炉建屋は高湿度で、作業員が立ち入っての長時間の作業は困難な状態だ。東電は燃料貯蔵プールの冷却システムを5月31日から稼働させ、70〜80度あったプールの水温は5日の時点で32度まで下がった。

だが、作業員が4日に建屋1階に入って計測した湿度は99・9%だった。東電は「プールは建屋5階にあり、1階の湿度は一気に下がらない」としている。

一方、4日に測定した建屋内の空気中の放射性物質濃度は、ヨウ素131が1立方センチメートル当たり0・042ベクレルなど、5月26日の測定から半分程度まで下がった。

大気放出は77万テラベクレル、倍に修正 1号機破損は震災当日 保安院

経済産業省原子力安全・保安院は6日、福島第1原発事故の直後に、大気へ放出された放射性物質の総量を推定77万テラベクレル(テラは1兆)と、従来推計の2倍強に上方修正する解析結果を発表した。1号機の原子炉圧力容器の破損は、東京電力の解析結果より10時間早い震災当日とするなど、従来の解析より事態が急速に進んでいたことも判明した。

政府は7日に原子力災害対策本部を開催。今回の解析結果を反映させた報告書をまとめ、今月下旬にウィーンで開かれる国際原子力機関(IAEA)閣僚級会合に提出する。

保安院は、4月に事故の深刻度を国際評価尺度(INES)の暫定評価で最悪の「レベル7」に引き上げた際、放射性物質の放出量を37万テラベクレルと推定していた。原子力安全委員会は63万テラベクレルと試算していたが、それも上回る値となった。

保安院の解析は、1〜3号機すべてで炉心溶融(メルトダウン)が起きたと推定。溶け落ちた燃料によって原子炉圧力容器が破損した時刻は、1号機は地震から約5時間後の3月11日午後8時ごろ、2号機は東電解析より29時間早い14日午後10時50分ごろとした。3号機については14日午後10時10分ごろと推定し、東電解析より13時間遅くなっている。

保安院は大気への推定放出量が2倍強になった理由を「2号機からの漏(ろう)洩(えい)で過小評価があった」と説明。さらに、事故の進行が東電の解析と異なることについては、「(核燃料が発する)崩壊熱などの条件設定に違いがあり、詳細を実態に近い形に当てはめたため」とした。

東電は5月24日、1〜3号機で炉心溶融が起きているとみられるとする解析結果を公表していた。

また、保安院は6日、東電が同原発の耐震安全性の確認で「活断層ではない」としていた「湯ノ岳断層」(福島県いわき市、長さ約13・5キロ)が、東日本大震災以降に地表に出現したと発表した。4月11日の同県浜通りを震源とする地震で活動したとみられる。

「原子力は危険なもの」 原発事故調初会合で畑村委員長

東京電力福島第1原発事故で、事故原因や法規制のあり方などを検証する第三者機関「事故調査・検証委員会」(委員長・畑村洋太郎東大名誉教授)の初会合が7日、東京都内で開かれた。年内に中間報告を取りまとめた上で、来年夏までに最終報告をまとめる方針。

菅直人首相は会合の冒頭、「国民への公開、国際社会における徹底的な公開も実行してほしい。世界が注目している」とあいさつ。「政府が『こういう方向で』と要請することは一切ない」とも言及、「私自身を含め、被告といったら強い口調だが、『出席しろ』といわれれば出席する。政府から独立してしっかり判断してほしい」と強調した。

畑村委員長は「原子力は危険なもの。安全とされてきたことは間違いと思っている」と述べ、可能であれば6月中にも福島第1原発への現地視察を行う意向を示した。また、「原因究明の動作ができなくなってしまう」として責任追及は目的としないと明言。「国民や世界の人々が持っている疑問に答え、100年後の評価に耐えられるものにしたい」と語った。

事故調は内閣府が設置。「社会システム等検証」「事故原因等調査」「被害拡大防止対策等検証」「法規制のあり方の検討−の4チームで構成される。炉心溶融(メルトダウン)や水素爆発といった深刻な事故に至った後の東電の対応だけでなく、後手後手に回った政府の対応も検証の対象となる。

原子力発電の規制当局である原子力安全・保安院が、原発を推進する資源エネルギー庁と同じ経済産業省に属している点などを踏まえ、安全規制に関する制度のあり方なども検証。住民への情報伝達が適切だったかどうかや、国際連携のあり方も検討する。米英仏など諸外国に情報を提供し、意見を求めていく。 10人の委員には、放射線や地震学の専門家をはじめ、元名古屋高検検事長の高野利雄氏ら法曹界関係者や作家の柳田邦男氏が名を連ねた。事務局長には前最高検総務部検事の小川新二氏を充てた。

原子炉建屋の扉開放へ 2号機、湿気低減図る

東京電力は8日、福島第1原発2号機の原子炉建屋内部の湿気を低減し、内部での作業環境を改善するため、今月後半にもタービン建屋につながる扉を開放する計画を明らかにした。 扉の開放により内部の放射性物質が外に出る可能性があり、経済産業省原子力安全・保安院は東電に対し、影響を15日までに検討し報告するよう求めた。 開放に先立ち、原子炉建屋内部の放射性物質を含んだちりをできるだけ減らしておくため、東電は放射性物質を吸着するフィルターの付いた換気装置を11日ごろまでに設置、その後3日間ほど運転するとしている。

2号機は原子炉建屋内の使用済み燃料プールや、地下にたまっているとみられる汚染水からの蒸発により内部の湿気が高く、内部での計器調整や配管工事などの妨げになっていた。

汚染水浄化システム設置完了 福島第1原発

東京電力は9日、福島第1原発でたまり続けている高濃度の放射性物質を含む汚染水の浄化システムの主要機器設置が完了したと発表した。経済産業省原子力安全・保安院の了承が得られたことから、10日に低濃度汚染水を使った装置全体の試運転を始め、15日からの本格処理を目指す。

システムは、原子炉建屋やタービン建屋などにたまる汚染水をポンプなどで吸い出し、浄化装置で放射性物質の濃度を下げて原子炉の冷却に再利用する「循環注水冷却」計画の主要部分を担う。

浄化で放射性物質の濃度は1万分の1に下がる見込み。同原発にある高濃度汚染水は5月末の時点で約10万5100トンで、海などへの流出が懸念されている。 また、東電は9日、同原発の取水口近くの海水をポンプでくみ上げ、放射性のセシウムを吸着する鉱物「ゼオライト」に通して再び海に戻す循環式浄化装置の試運転を始めた。2〜3日様子を見て、問題がなければ本格運転に入る。

一方、事故の対応拠点「Jヴィレッジ」から9日午前にバスで同原発に向かっていた40代の男性社員が、胸の痛みなどを訴えて病院に入院した。

福島第1原発2号機建屋二重扉開放へ 浄化装置の運転開始

東京電力は11日、福島第1原発2号機の原子炉建屋内の空気を浄化する装置の運転を始めた。2、3日運転を続け、放射性物質の濃度を10分の1程度にまで下げることができれば、建屋の二重扉を開放、換気を行って建屋内で作業が行える環境を整える。

2号機の原子炉建屋は屋根が残っているため、地下にたまった汚染水の蒸発などによって湿気がこもり、99%を超える高い湿度が作業の妨げになっている。二重扉を開ければ、建屋内が換気され、湿度と放射線量が下がり、人が建屋内に入って作業できるようになる。

ただし、現状のまま二重扉を開放すると、建屋内の放射性物質が環境中に放出される懸念もある。そのため東電は数日間、放射性物質を吸着するフィルターが付いた装置で建屋内の空気を浄化、放射性物質の濃度をできるだけ下げた上で、二重扉の開放を行うという。

東電は浄化装置によって「モニタリングポスト(放射線量を測定する地点)に影響のないレベルにまで下げたい」と説明。二重扉開放の前には、経済産業省原子力安全・保安院や近隣住民にも説明を行うという。

汚染水浄化装置の修理進める 東電

東京電力は11日、福島第1原発にたまった高濃度汚染水の浄化システム稼働に向け、配管の水漏れの修理を実施した。水を移送するポンプでは、コンピューターによる制御プログラムの一部に問題が見つかり、修正作業を進めた。

水漏れが確認されたのは、浄化システムのうち、放射性物質を鉱物のゼオライトに吸着させて取り除く装置。点検中、配管のつなぎ目や弁の一部に水のにじみがあったことから、同様の設備を含めた計数十カ所に水漏れ防止剤を塗布。

浄化システムは、10日から低濃度の汚染水で性能を確かめる試運転を始める計画だったが、水漏れで延期した。東電は、15日ごろに予定している本格稼働に遅れが出る可能性もあるとしている。

吹き飛んだ壁、焦げた機器 4号機の写真公開

東京電力は11日、福島第1原発4号機の原子炉建屋内部の写真を公開した。水素が原因とみられる爆発で外壁が吹き飛んで大きな穴が開いた状況や、黒く焦げた機器類などの様子が映し出されている。

使用済み燃料プールに、循環冷却システムを設置するための事前調査を行った10日に撮影。建屋4階の南側では、崩れ落ちたがれきで床が覆われ、機器類の内部がむき出しになるなど、被害の大きさが分かる。

冷却システムの配管も大きく曲がっており、同社は「プールの冷却にどう活用するか、今後の検討課題だ」としている。

取水口でストロンチウム 地下水からも初検出

東京電力は12日、福島第1原発の取水口付近の海水から、最高で法令の濃度限度の240倍の放射性ストロンチウムを検出したと発表した。1、2号機付近の地下水からも検出され、いずれも今回の事故の影響と考えられるとしている。 経済産業省原子力安全・保安院によると、ストロンチウムは第1原発の放水口付近や沖合などで、濃度限度以下が検出されたことはあったが、地下水からは初めて。

東電によると、検出されたのは1〜4号機の取水口付近と、放射性物質の拡散防止のため2、3号機の取水口近くに設置した「シルトフェンス」内側の計3カ所で、5月16日に採取した海水。

半減期が約29年の放射性ストロンチウム90が濃度限度の53〜240倍、同約50日のストロンチウム89が26〜80倍で、保安院は「魚介類への影響を注意深く調べる必要がある」としている。

最大放射線量、関東で上昇目立つ 東北はほぼ横ばい

東北、関東各都県で12日午前9時から13日午前9時に観測された最大放射線量は11〜12日に比べ関東で上昇が目立った。文部科学省の集計によると、茨城が毎時0・103マイクロシーベルト、栃木が0・065マイクロシーベルトに上昇した。東北はほぼ横ばいで、岩手は0・024マイクロシーベルト、山形は0・047マイクロシーベルト、福島は1・600マイクロシーベルトだった。

福島第1原発の北西約30キロの福島県浪江町で12日午前9時45分に18・2マイクロシーベルトを観測した。

海水注入で東電「虚偽報告ではない」

東京電力は13日の記者会見で、東日本大震災発生翌日の3月12日に行った福島第1原発1号機への海水注入をめぐり、当初中断したと政府に報告したことについて、虚偽報告ではないとの見解を明らかにした。

東電は5月16日、経済産業省原子力安全・保安院に、海水注入を中断したとの内容を含む地震発生時の経過を記載した報告書を提出。26日に、実際には吉田昌郎所長が注水を継続していたと発表した。

東電は、報告書提出の段階では本店と第1原発で協議して海水注入をいったん止めたと判断しており、「事実関係の調査は不十分だったが、虚偽の報告ではない」とした。東電はこの件を含め35件の誤記があったとして、報告書の訂正を保安院に提出した。

海水注入をめぐっては、海江田万里経産相は「どうして虚偽の報告がなされたか、調査したい」と述べていた。

汚染水浄化の試運転開始、福島第1原発

福島第1原発での作業で東京電力は14日未明、放射性物質を高濃度に含む汚染水を浄化するシステムの一部の試運転を始めたと発表した。本格稼働にはさらに数日かかる予定。

第1原発では、原子炉に注入した水が漏れるなどして汚染水が増え続けている。集中廃棄物処理施設などに移送して外にあふれ出るのを防いでいるが、施設の容量は残り少なくなっている。 試運転を始めたのは、米キュリオン社の技術協力によるセシウム吸着塔。浄化システムには他に、薬剤でセシウムやストロンチウムを凝縮、沈殿させる仏アレバ社の除染装置などがある。 システムが本格稼働すれば、高濃度汚染水を1日1200トン処理できる。東電は当初、10日に試運転を開始する計画だったが、配管から水漏れが見つかり延期していた。

老朽化原発のもろさ露呈 昨年の福島第1原発2号機停止で米紙

米紙ウォールストリート・ジャーナル(電子版)は15日、昨年6月に東京電力福島第1原発2号機で作業員のミスにより原子炉が自動停止、冷却水の水位が低下した問題を紹介。「老朽化する設備のもろさの一部を露呈した」と指摘した。 「日本の原発、前にも警報」と題する記事は、事故が原子炉の損傷や放射性物質の漏洩(ろうえい)にはつながらなかったとしながらも、東電の当時の事故防止体制や老朽化した機器に疑問を示した。

東電は事故の約3週間後、中央制御室で協力企業の作業員が誤って電気系統のスイッチに触れるなどしたため装置が誤動作したのが原因と発表していた。同紙は、問題が東日本大震災後の同原発事故と比べ「ずっと日常的な状況」下で起きたと指摘した。

事故では冷却水を供給するポンプが止まり、緊急炉心冷却装置(ECCS)が作動する寸前となった。(共同)

福島市が1045カ所で放射線量を測定 「ホットスポット」で高まる不安考慮

福島市は17日、市民の不安解消を目的に市全域の1045カ所で放射線量の測定を開始した。測定は17、20の両日行い、23日に結果を公表する。線量が高い地点は再調査を行う。 初日の17日朝は職員は2人1組の33チームに分かれて測定。雨模様の中、簡易測定器に雨よけのビニールをかけて、公園などの公共施設を中心に、放射線量が局地的に高い“ホットスポット”を探り歩いた。

同市によると、各地点とも地表から1メートル、50センチ、1センチで測定。町内会が清掃を延期したため汚泥が残り、放射線量が高くなっている側溝も丁寧に測定した。

福島市の空間放射線量は毎時1マイクロシーベルト台で南相馬市などより高く、一部にホットスポット的な地域もある。このため、市民に不安が高まっており、県や市に線量計の支給を求めたり、「避難は必要か」といった問い合わせが相次いでいた。

浪江町、警戒区域で独自に測定 「線量低い地点は除外を」

福島県浪江町は17日、福島第1原発から半径20キロ圏内の町東部の警戒区域で放射線測定を独自に始めた。

立ち入り禁止地域の実態把握が目的で、町は線量の低い地点は警戒区域から除外するよう国に求める考え。福島大が測定技術で協力した。 福島大大学院の河津賢澄特任教授によると、この日は警戒区域内外の小学校など17カ所で測定。最高値は原発の北西約27キロにある県立浪江高校津島校の毎時17・2マイクロシーベルト。最も低かったのは、原発の北約6キロの町立請戸小学校で毎時0・27マイクロシーベルトだった。

町は今後も測定を続けて結果を公表する。

炉心溶融次々、1〜3号機で何が起きたのか

福島第1原発1〜3号機の現状と事故の経過

想像を超す速度で進む炉心溶融(メルトダウン)、手間取る作業…。政府が国際原子力機関(IAEA)へ提出した報告書などから次第に鮮明になってきた事故直後の過酷な状況は、収束にむけた新工程表の実現性にも暗い影を落とす。早期の冷温停止を目指す1〜3号機で、いったい何が起きていたのか。

■1号機

最も早く炉心溶融が進み、地震から約5時間で原子炉圧力容器の損傷に至った。津波で原子炉の冷却機能をすべて失ったためだ。対応は後手に回り、水素爆発は最も早い3月12日に起きた。

11日の地震直後に原子炉は自動停止し、5分後に緊急時に炉心を冷却する非常用復水器が起動した。だが、原子炉の温度が急低下したため、11分後には手動で止められた。その後何度か起動が試みられたが、津波の後も機能したかは不明のままだ。

津波に襲われた午後3時37分、すべての交流電源が失われた。原子炉の水位は下がり続け、炉心溶融が始まった。午後8時ごろ、溶け落ちた燃料が圧力容器底部を損傷、一部は格納容器に漏れた可能性がある。地震からわずか5時間で原子炉は致命的なダメージを負ってしまった。

格納容器の圧力は12日未明に上限の約2倍に達したが、蒸気を外部に逃す「ベント」に手間取り、なすすべがないまま水素爆発に至った。

■2号機

原子炉の注水機能が最も長く継続したが、ベントに失敗。3月15日の水素爆発などで最も多くの放射性物質(放射能)が外部に出たとみられている。 地震による原子炉自動停止の3分後、原子炉に水を注入する原子炉隔離時冷却系(RCIC)が手動で起動し、原子炉の水位は維持され、津波後も炉心への注水は続いた。

弁の開閉にバッテリーを使うRCICは、8時間とされたバッテリー寿命を大幅に超えて作動を続けたが、ついに14日午後1時25分に停止。

注水が止まって原子炉の水位は急低下し、14日午後8時ごろ炉心溶融が始まった。地震から約80時間後に当たる午後11時ごろ、溶融燃料が圧力容器を損傷させ始めた。

格納容器につながる圧力抑制室付近で水素爆発が起きたのは、翌15日午前6時ごろ。爆発までに2度ベントを試みたが、いずれも失敗に終わり、格納容器内の蒸気に含まれる大量の放射能が大気中に放出された。

■3号機

複数の冷却装置が唯一機能した一方で、最高クラスの耐震性が求められる装置の配管が地震で損傷した可能性がある。 原子炉の自動停止後、2号機と同様にRCICを手動で起動し、原子炉への注水は続けられたが、バッテリーがもたず、12日午前11時36分に停止した。

その約1時間後、原子炉の水位低下を感知した「高圧注水系」と呼ばれる緊急炉心冷却装置が自動で起動したものの、原子炉の圧力は下がり始めた。地震で高圧注水系の配管が損傷し、蒸気が漏れたためとみられ、圧力低下によって高圧注水系も13日午前2時42分には停止した。 すべての注水が止まったことで、午前8時ごろに燃料が水面から露出、その約3時間後には炉心溶融が始まった。消防ポンプによる注水が午前9時25分、開始されたが、すでに「焼け石に水」だった。

14日午前11時ごろに水素爆発が発生、地震から約79時間後となる午後10時ごろ、溶け落ちた燃料で圧力容器が損傷してしまった。

汚染水浄化システムのイメージ

汚染水浄化システムのイメージ