被曝100ミリシーベルト超30人に 熟練作業者の累積量が増大 収束へ課題

2011.4.23 20:22

東京電力福島第1原子力発電所の事故で、同社は23日、累計の被曝(ひばく)線量が100ミリシーベルトを超えた作業員が1人増えて30人に達したことを明らかにした。緊急時の作業員の年間被曝限度は、今回の事故に限り本来の100ミリシーベルトから250ミリシーベルトに引き上げられている。東電は「200ミリシーベルトに近づいた場合、放射線量が高い作業から外す」としており、最大の198ミリシーベルトを浴びた作業員1人がすでに同原発から離れた。 事故収束に向けた工程表では今後、原子炉建屋内など放射線量の高い場所での作業が必要になるが、長期化に伴い熟練作業員らの累積被曝線量が増大しており、人材の確保が大きな課題となる。

また、2号機タービン建屋地下や外部の配管トンネル「トレンチ」にたまった高濃度の放射性物質(放射能)を含む汚染水を集中廃棄物処理施設に移送する作業を継続。19日の作業開始から計約930トンを移したが、5月下旬までに計画する1万トンの10分の1にとどまっている。

一方、これまで東電と経済産業省原子力安全・保安院、原子力安全委員会が別々に開いていた記者会見を25日から一本化すると発表した。毎日午後5時に東電本店で開き、事故対策統合本部の事務局長を務める細野豪志首相補佐官も出席する。それぞれの会見で説明内容が食い違うケースがあったためで、一本化で正確な情報発信を目指す。

3号機建屋か 放射線900ミリシーベルトのがれき撤去 これまでで最大値

2011.4.23 20:33

東京電力福島第1原子力発電所事故で、同社は23日、3号機の原子炉建屋付近から撤去したがれきの中に毎時900ミリシーベルトの高放射線量のものがあったと発表した。水素爆発した3号機建屋のコンクリート片とみられ、撤去したがれきの放射線量では最大という。 東電によると、がれきは縦横30センチ、高さ5センチの大きさ。20日に見つかり、翌21日に作業員が約5メートル離れた場所から重機を使ってコンテナに収容した。 収容後、コンテナ表面から1メートル離れて測定した線量は毎時1〜2ミリシーベルトだった。撤去作業での作業員の被曝線量は3・17ミリシーベルトだった。 東電は10日からがれきの撤去作業を行っている。がれきの平均的な線量は毎時100〜200ミリシーベルトで、これまでにコンテナ43個分を撤去したという。

放射線汚染マップ判明 水移送配管は160ミリシーベルト

2011.4.24 08:02

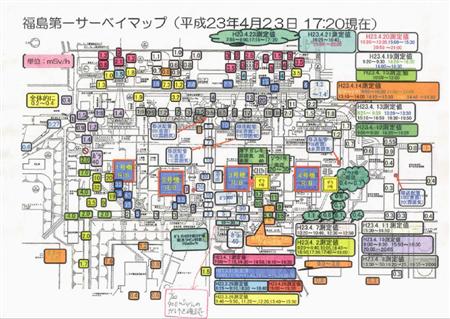

福島第1原発事故で、東京電力が建屋周辺約150カ所の放射線量を計測した結果として作業員に情報提供している「汚染マップ(サーベイマップ)」の詳細が23日、判明した。第1原発敷地内の詳しい線量が分かったのは初めて。 20日夜までのデータを記載したマップによると、3号機原子炉建屋付近に毎時900ミリシーベルトという極めて高い放射線量のがれきがあるなど、高濃度の放射性物質(放射能)を含む水の移送配管や敷地内に残るがれきからは依然として、各所で100ミリシーベルト前後の線量が観測されていることがうかがえる。

900ミリシーベルトの線量が観測されたのは3号機西側の消火系配管付近にあったコンクリート片。3号機脇には300ミリシーベルトのがれきもあった。2号機のタービン建屋や立て坑にたまった高濃度の放射性物質を含む水の移送配管表面は75〜86ミリシーベルト。この汚染水が送り込まれる集中廃棄物処理施設の配管では160ミリシーベルトにもなっていた。 線量計測が行われているのは1〜4号機周辺で、4号機付近は1〜3号機に比べてやや低く、0・4〜1・1ミリシーベルトだった。敷地東側の海に近い取水設備付近でも15ミリシーベルトに達していた。 マップは作業員を大量被曝(ひばく)の危険から守るため、東電が定期的に更新している。東電は遠隔操作の重機を使って撤去を進めているが、完了まで半年程度かかる見込み。

がれき撤去後、線量低下 東電が汚染マップを公表

2011.4.24 15:26

東京電力が作業員に情報提供している福島第1原発敷地内の「汚染マップ(サーベイマップ)」

福島第1原発事故で、東京電力は24日、建屋周辺で放射線量を計測し、作業員に情報提供している「汚染マップ(サーベイマップ)」を公表した。明らかになったのは23日午後5時20分までのデータを記載したマップで、3号機近くで20日に見つかった毎時900ミリシーベルトの高線量のがれきが撤去され、付近の線量が低下したことが分かる。 20日夜のデータと比較すると、3号機西側の消火系配管付近にあった900ミリシーベルトのコンクリート片が撤去(21日)され、付近の線量は70ミリシーベルトに低下。

しかし3号機の周りは依然、高い線量が続いており、300ミリシーベルトのがれきが残っているほか、3〜60ミリシーベルトの場所が多数確認されている。 東電は遠隔操作の重機でがれきの撤去を続けているが、完了まで半年程度かかる見込み。事故収拾に向けて発表した工程表に支障が出るかについては「大きく影響することはない」としている。

空気中のヨウ素、限度超え 原発20キロ圏

2011.4.26 00:35

文部科学省は25日、東京電力福島第1原発から半径20キロ圏内で地表付近の空気中に含まれる放射性物質について、調査結果を初めて公表した。ヨウ素131は、4月18日に調査した11地点で空気1立方メートル当たり5・2〜310ベクレル検出し、法令の濃度限度である同5ベクレルを全地点で上回った。

最高値は原発の北西約4キロの福島県双葉町で、ヨウ素は濃度限度の62倍、セシウム134は6倍、セシウム137は4倍近かった。 20キロ圏外では事故後、ヨウ素131は濃度限度の111倍、セシウム137は5倍近くが検出されている。

震災当日、東電社長の輸送機が防衛省指示でUターン

2011.4.26 01:30

東京電力の清水正孝社長が、福島第1原子力発電所が深刻な事故に見舞われた3月11日の東日本大震災当日、出張先から東京に戻るため航空自衛隊の輸送機で離陸後、防衛官僚の判断でUターンさせられていたことが25日、分かった。被災地救援を優先させるべきとする北沢俊美防衛相の意向をくんだ過剰反応ともいえる。しかも、輸送機がいったん離陸したことは北沢氏に報告されておらず、官僚との間で十分な意思疎通が図れていなかったことが、結果的に清水社長を足止めする原因となった。 清水社長が都内の本店に戻るのは翌12日午前10時までずれ込み、防衛省内には「離陸した輸送機をUターンさせるロスを考えれば、そのまま飛行させるべきだった」(幹部)との指摘もある。 自衛隊関連行事での民間人の政権批判を封じた昨年11月の防衛事務次官通達をはじめ、防衛省・自衛隊は民主党政権から「政治主導」の圧力を受けていたが、危機管理の重要局面でいびつな関係があらわになった形だ。 清水社長は震災当日、関西に出張中で、奈良市の平城宮跡も視察した。東電によると清水社長は午後3時ごろ、帰京すると伝えてきたが、東京に向かう高速道路が通行止めとなり、奈良から名古屋まで電車で移動。名古屋空港から東電グループの民間ヘリで帰京しようとした。だが、

航空法の規定でヘリは午後7時以降は飛行できなかった。

防衛省によると、午後9時半ごろ、首相官邸にいた運用企画局長に対して、清水社長を空自輸送機に搭乗させるよう要請があった。官庁間協力に基づく、経済産業省からの働きかけとみられる。

清水社長は名古屋空港と同じ敷地内にある空自小牧基地からC130輸送機に搭乗。11日午後11時半ごろ入間基地(埼玉県)に向けて離陸した。 防衛省では同じ11時半ごろ、運用企画局事態対処課長が北沢氏に「東電の社長を輸送機に乗せたいとの要請がある」と報告。北沢氏は「輸送機の使用は(東日本大震災の)被災者救援を最優先すべきだ」と強調した。 これを受け、事態対処課長は統合幕僚監部などを通じ、空自部隊に清水社長を搭乗させないよう指示しようとしたが、すでにC130は離陸していた。ただ、離陸直後だったため、課長は即座にUターンするよう求めた。同機は離陸から約20分後にUターンし、12日午前0時10分ごろ小牧基地に着陸した。 課長は清水社長が搭乗したC130が離陸し、それをUターンさせたことを北沢氏に報告していなかった。北沢氏は最近までこうした事実関係を把握していなかった。 課長は産経新聞の取材に「大臣指示を受け、災害派遣医療チーム(DMAT)など人命救助のための人員輸送を最優先すべきと判断し、Uターンを求めた。判断は適正だったと考えている」と述べた。 清水社長は12日早朝、チャーターした民間ヘリで名古屋空港を離陸し、本店に到着したのは午前10時ごろだった。清水社長が不在の間、第1原発では原子炉内の水が失われ炉心溶融が進む一方、原子炉内部の放射性物質を含む蒸気を外部に逃す「ベント(排気)」と呼ばれる措置も遅れた。

汚染マップ初めて公表 事故から1カ月半

2011.4.26 20:51

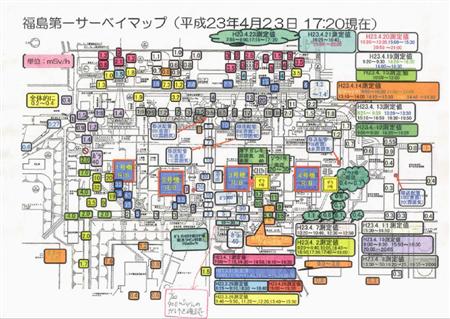

4月24日現在の福島第1原発周辺の放射線量の分布(文部科学省提供)

政府と東京電力の事故対策統合本部は26日、福島第1原発事故を受け、周辺地域で計測した放射線量を基に作成した放射線量分布マップを初めて公表した。 測定地点ごとの数値や「緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム(SPEEDI)」の試算図は出されていたが、実際の測定値に基づき面的に評価した汚染マップの公表は、事故後1カ月半たってようやく実現、政府の情報公開の姿勢が問われる。 4月24日時点の放射線量を等高線のような形で表示した。屋内退避区域外とされた原発から半径30キロ圏外でも毎時20マイクロシーベルトの地域があるなど、依然として高い放射線量となっていることが裏付けられた。 マップでは、原発の北西方向を中心に放射線量が高くなっている。一方、南西方向では警戒区域となった半径20キロ圏内でも、毎時1マイクロシーベルトを下回る地域があり、方角によってばらつきが大きいことが読み取れる。

4号機プールで水漏れか 保安院と東電が見方

2011.4.26 21:53

経済産業省原子力安全・保安院と東京電力は26日、福島第1原発4号機の使用済み燃料プールから水漏れが起きている恐れがあるとの見方を示した。コンクリートポンプ車を使って外から入れた水の量に対し、水位が想定したほど上昇していないためという。 水位上昇の想定は、予想される蒸発量を放水量から差し引くなどして算出。東電はこれまで行った放水と水位上昇の関係を再分析し、水漏れが実際にあると確認されれば、地震で損傷した建屋の耐震工事にも悪影響を及ぼしうるとしている。

飛散防止剤の散布本格化 福島第1原発

2011.4.26 23:17

東京電力福島第1原発事故で、東電は26日、原発敷地内の地表にある放射性物質を含むちりの拡散を防ぐため、無人作業車を使って飛散防止剤の散布作業を本格化させた。飛散防止剤は合成樹脂製で、放射性物質を含む地表の土砂やほこりが風で巻き上げられたり、雨で流されるのを防ぐ。6月末までに、1〜6号機周辺やグラウンドなど敷地内の約50万平方メートルに計100万リットルを散布する。 これまで試験的に約6万リットルの飛散防止剤を作業員が散布してきたが、一定の効果が認められたため、本格散布を始めた。 原発敷地内には、水素爆発などで飛散した毎時300ミリシーベルトという高濃度の放射性物質に汚染されたがれきが散らばっており、散布には、がれきがある場所も通れる無人作業車を投入した。 また、東電は同日、1号機の原子炉格納容器から水が漏れている可能性があるとして、原子炉建屋に遠隔操作のロボットを入れて調査したが、漏(ろう)洩(えい)場所は見つからなかったという。 27日からは、格納容器内にある原子炉圧力容器への注水量を2倍に増やし、漏洩場所の特定を進めるとともに、格納容器ごと水で満たして冷やす「水棺」作業に本格的に着手する。

1号機「水棺」準備も「水漏れの可能性」など課題が山積

2011.4.27 09:09

東京電力は27日、福島第1原発1号機の原子炉格納容器に意図的に水をため、内側の燃料入り圧力容器を水没させて冷やす「水棺」の本格実施に向けた準備を進めた。だが格納容器に水漏れがある可能性が指摘され、修理できるかどうかも不透明。大量の水を入れた容器の耐震性確保など課題は山積みだ。 水漏れが激しい状態で格納容器に水を入れると、放射性物質に汚染された水が建屋内外に流出する恐れがある。事態収束に向け汚染水を貯蔵して浄化する計画が破綻すると懸念される。 26日に建屋内にロボットを入れて調べたが、水漏れ箇所の特定はできなかった。次の手段として、これまで毎時6トンだった炉心への注水量を、10トン、次に14トンと段階的に増やして漏れの有無を調べる。 ただ水漏れ箇所が発見されても、建屋内は放射線量が高く修理のための作業は難しい。水漏れが少なかった場合でも、余震に備えた安全性の確認が不可欠となる。

原発作業員の年間被曝量、上限撤廃へ 厚労省が特例措置 全国の原発保守を懸念

2011.4.28 02:00

厚生労働省は27日、通常時は年間50ミリシーベルトと定めている原発作業員の被曝(ひばく)線量の上限を当面の間、撤廃する方針を固めた。5年間で100ミリシーベルトの基準は維持する。原発作業に従事できるのは全国で7万人余りしかいない。各地から福島第1原発への派遣が相次ぐ中、規定の被曝線量を超えると、ほかの原発の保守や定期点検に支障が出かねないとして、経済産業省が厚労省に特例的な措置を要請していた。しかし、この措置は、過酷な環境下で働く作業員の安全を軽視しているとの批判も出そうだ。 厚労省は3月15日に省令で、福島の事故の応急対策に限定して緊急時の被曝線量を100ミリシーベルトから250ミリシーベルトに引き上げていたが、通常時の基準は変えていなかった。米国も、緊急時の線量上限を民間人で100ミリシーベルト、通常時は年間50ミリシーベルト、5年間で100ミリシーベルトとしている。

防衛省、自衛隊消防車撤収へ 原発で放水作業

2011.4.28 07:30

防衛省は27日、東京電力福島第1原子力発電所で放水作業にあたった陸海空3自衛隊の消防車両約10台を撤収させる方針を固めた。撤収は29日の予定で、津波や水素爆発で散乱したがれき除去のため派遣した陸自74式戦車も戻す。東電が実施しているポンプ車での燃料貯蔵プールへの放水やリモコン式重機によるがれき除去作業が安定したと判断した。北沢俊美防衛相は25日に10万人態勢を敷く自衛隊の派遣規模について縮小検討を指示しており、消防車や要員の撤収は態勢縮小の第1弾となる。

自衛隊の消防車は航空機事故に備えた大型の「AMB3」などで、3月17日から21日にかけ第1原発3号機と4号機の貯蔵プールに計約350トンの放水を行った。その後は東電がアームの長いコンクリートポンプ車で放水しており、自衛隊の消防車は1カ月以上待機を続けていた。

2号機から流出した高濃度の放射性物質、沖合で拡散か

2011.4.28 08:50

福島第1原発2号機の取水口近くから海に流出した水に含まれていた高濃度の放射性物質について、東京電力と経済産業省原子力安全・保安院は28日までに、取水口付近に滞留する一方、既に外に出たものは沖合で拡散しているとの見方を示した。 東電によると、取水口付近で26日に採取した海水に含まれていたヨウ素131は濃度限度の3300倍、セシウム137は280倍。

汚染水が流出していた4月上旬には最高で750万倍のヨウ素が検出され、それに比べると低いが、高濃度の放射性物質の検出は続いている。 流出は6日に止まり、取水口周辺は4月中旬までにカーテン状の「シルトフェンス」などによって包囲しており、東電は「汚染水が外に出るのを防ぐ効果が出ている」とみている。 東電は「全体的に少しずつだが濃度は下がっている」との見方を示し、保安院は「健康への影響が生じるとは考えてないが、監視を強化する」としている。

1号機「水棺」へ毎時10トン 注水増量は見送り

2011.4.28 21:04

東京電力福島第1原発の事故で、東電は28日、1号機原子炉の圧力容器への注水量を毎時10トンのまま継続した。圧力容器を覆う格納容器を水で満たし、安定的に冷却する「水棺」に向け、毎時6トンだった注水量を最大14トンまで引き上げる予定だったが、格納容器内の圧力が低下したため、増量を見送っている。 東電によると、27日午前から始まった水棺作業以後、圧力容器内の温度や圧力が低下したほか、格納容器内の圧力や温度も下がった。圧力容器への注水量を増やしたことによって冷却が進み、結果として格納容器内の圧力も低下したと考えられるという。

圧力が大気圧を下回ると酸素を含む空気が格納容器内に入り込むおそれがある。酸素濃度が高まれば水素爆発の危険が高くなるため、東電は、圧力などの動向を注視している。

日米ロボット新たに2種、無人化加速で被ばく低減も

2011.4.28 23:52

東京電力は28日、福島第1原発の事故対策に新たに日米2種の小型ロボットを投入し、遠隔操作による作業の無人化を加速させる方針を明らかにした。 既に原子炉建屋内の動画撮影や放射線量計測に使われている米国製の「パックボット」2台と合わせて3種となり、作業員の被ばく線量の大幅な低減が期待されるという。動作確認や試運転を行った上で、近く運用を始める。 新たに投入するのは、米エネルギー省が提供した「タロン」と、千葉工業大などが開発した「クインス」。タロンは搭載した衛星利用測位システム(GPS)を駆使し、原発敷地内のどの場所にどれぐらいの放射線量があるかを自動的に地図化することができる。全長約90センチ、幅約60センチ、高さ約30センチ、重さ約50キロで、最高時速は8キロ。

燃料プール注水を無人化へ、ポンプ車を無線操作

2011.4.29 07:59

福島第1原発事故で東京電力は29日までに、使用済み燃料プールへの注水に使っているコンクリートポンプ車9台のうち3台を無人化し、無線操作する方針を示した。車体に改造し、5月中にも現場に投入する予定で、東電は「作業員の被ばく線量は10分の1以下になるのではないか」と期待している。 水素爆発などで原子炉建屋が激しく損壊している1、3、4号機ではポンプ車を使って外部から注水しているが、放射線量が高い原子炉建屋のそばに作業員が近づく必要があった。 東電によると、無人化するポンプ車はそれぞれ長さ52〜70メートルのアームを持つ3台。放射線を防ぐ遮蔽材で前部を覆った上で、計器確認用のカメラを装備する。原子炉建屋近くにカメラと無線アンテナを設置し、作業の拠点となっている「免震重要棟」から注水やアームの操作をするという。

福島第1原発「間違いなく状況改善」米原子力当局

2011.4.29 17:00

【ワシントン=柿内公輔】米原子力規制委員会(NRC)のボルチャード本部長は28日、東京電力福島第1原子力発電所の現状について、「間違いなく改善している」との見方を示した。 NRCは福島第1原発事故や米国内の原発の非常時への対応を話し合う会合を開催。ボルチャード氏は福島第1原発について、「3月下旬のような不安定な状況ではない。事故の影響は緩和された」と指摘。ただ、「しっかり安定しているとはいえない」と述べ、引き続き注視する考えを示した。 ヤツコ委員長はまた、電力喪失時でも4時間以上の稼働が必要という米国内の原発の基準は、福島第1原発事故に照らして「妥当ではない」と指摘。十分な電力がない限り、原子炉の冷却システムに支障をきたす可能性があるとして、規制の強化が必要との認識を示した。

1号機、炉心注水を減量 水素爆発の恐れを懸念

2011.4.29 21:02

東京電力福島第1原子力発電所の事故で、東電は29日、1号機の原子炉圧力容器への注水量を毎時10トンから6トンに戻した。注水で温度や圧力は低下したが、圧力が下がりすぎると水素爆発の恐れが生じるため、注水量を減らした。 1号機では、圧力容器を覆う格納容器を水で満たして冷却する「水棺」に向けて、27日から注水量を毎時6トンから10トンに増やし、容器内の状態を調べていた。 格納容器の圧力は低下傾向で、大気圧に近づいている。大気圧を下回ると酸素を含む空気が流入して水素爆発の恐れがあるため、格納容器への窒素注入も続けられている。原子炉建屋内のロボット調査では、漏水場所は見つかっていない。

一方、2号機の配管トンネル「トレンチ」にたまった高濃度汚染水の移送は同日、中断した。移送先の施設で漏(ろう)洩(えい)などがないか確認し、30日に再開する。

工程表実現の第一関門 汚染水浄化処理

2011.4.29 21:05

福島第1原発の事故後、原子炉や使用済み核燃料プールの冷却のために注入された海水や淡水が、高濃度の放射能汚染水となって漏れ出ている。汚染水の処理は、収束に向けた工程表の実現性を占う最初の関門。政府と東電の事故対策統合本部は、6月から汚染水の浄化処理を始める方針だが、浄化処理後に発生する高レベルの放射性廃棄物の管理方法など課題は多い。

■猶予なし

「(汚染水処理は工程表の)道筋を実現する鍵となる」。統合本部事務局長の細野豪志首相補佐官は、こう強調する。 汚染水はタービン建屋地下などで

約8万7500トンが見つかり、復旧作業の妨げとなっている。このうち1万トンを集中廃棄物処理施設のタンクに移送中だが、汚染水の海などへの流出を防ぐためにも浄化処理が急務となっている。 計画では、タンクから汚染水をくみ出し、油分を取り除いたうえで、放射性物質を吸着する「ゼオライト」という物質を使って放射性セシウムを除去。さらに、特殊な化学薬品で放射性物質を水底に沈殿させて分離し、

汚染濃度を1万分の1程度まで低減する。 冷却のために注入された海水も混じっているため、塩分を取り除いて淡水化し、再び原子炉に戻して冷却水として再利用する。外部から注水する必要がなくなれば、汚染水をこれ以上抱え込まなくて済む。 ただ、放射能が1万分の1程度に低減されても、放射能レベルは「通常の原子炉内の水より高い」(東電)ため、慎重な管理が求められるのは変わりない。

■凝縮化

放射性物質の処理装置の能力は1日1200トン。稼働すれば、約8万7500トンの汚染水を約2カ月半で処理できる。うまく稼働しなかった場合に備え、敷地地下には容量1万トンの仮設タンクも準備する。 だが、「浄化」といっても、放射性物質がなくなるわけではなく、ゼオライトなどを使って汚染水から除去した放射性物質はそのまま凝縮される形となる。 九州大の工藤和彦特任教授(原子炉工学)は「汚染水の容積を小さくすることが非常に大事」と指摘。「放射能はなくらないが、管理がしやすくなり、はるかに安全になる」と、処理効果に期待する。

■廃棄物

効果の一方、処理後の「ゴミ」の課題は残る。設備を「超短期間」(細野氏)で設置するとはいえ、使用済みゼオライトなどは高レベル放射性廃棄物として扱われるだけに、余震への備えなど十分な安全対策が求められる。 経済産業省原子力安全・保安院が、あえて東電側に「仮に配管が壊れ、漏れたりしても、外に漏(ろう)洩(えい)しない仕組みを作り、耐震性もチェックしてほしい」と、注文するゆえんだ。

工藤特任教授は「放射線防護の工夫も必要。保管するには、最終的には特別な容器が必要になる」と指摘するが、廃棄物の保管方法の見通しは立っていない。(原子力取材班)

東電、汚染水の移送ポンプ増設方針見送り

2011.4.30 12:47

東京電力は30日、福島第1原発2号機のタービン建屋や立て坑にたまった高濃度の放射性物質を含む水を集中廃棄物処理施設へ移送する作業について、汚染水を送り出すポンプを1台から2台に増やす方針を変更し、1台のままで続けると発表した。東電は「2号機の立て坑の水位はわずかながら下がっている。様子をみながら2台に増やしたい」としている。 移送は19日から続けていたが、移送に使用するホースの洗浄や集中廃棄物処理施設の水漏れの点検などのため29日に停止。30日午後に再開するとしている。 東電は2号機周辺に約2万5千トンある高濃度汚染水のうち、まず1万トンを5月中旬までに集中廃棄物処理施設に移す。並行して放射性物質や塩分を除去する水処理施設を設置して6月から稼働させ、汚染を減らした水を原子炉の冷却用に再利用する方針。

4月24日現在の福島第1原発周辺の放射線量の分布(文部科学省提供)

4月24日現在の福島第1原発周辺の放射線量の分布(文部科学省提供)