福島原発、1500億ベクレル放出も海影響なし

2011.4.16

09:44

東京電力は15日、福島第1原子力発電所事故で、海に放出した比較的低濃度の汚染水は計1万393トンで、放射性物質(放射能)の総量は約1500億ベクレルだったと発表した。放水口付近の海の放射能濃度は、放出1週間前と比べ大きな変化はないとしている。

一方、2号機建屋外の配管トンネル「トレンチ」の立て坑にたまっている高濃度の汚染水の水位は12、13日に行った排水作業後に再び上昇し、元に戻った。

海への放出は、高濃度汚染水の注水場所を確保することなどが目的。

4日から作業が終了した10日までに処理施設から9070トン、5、6号機の地下水を1323トン放出した。

東電によると、放水口付近の放射能濃度は法定限度の11〜33倍、沖合15キロ地点は1・2〜6・8倍で、放出前から変化していないという。東電では「付近の水産物を1年間、毎日食べ続けても、自然界から受ける年間放射線量の4分の1にとどまる」としている。 また2号機の排水作業は12日夜に始め、13日夕までにトレンチから建屋内の復水器に660トンを移送。この結果、水位は約6センチ低下したが、15日午後6時には排水作業開始前より1センチ上昇し、立て坑出口のある地表まで90センチになった。 原子炉に注入した水が漏れ出していることが原因とみられる。今後、3万トン超の水をためられる集中環境施設への移送を急ぐ。

汚染水浄化設備の設置検討 完成は数カ月先

2011.4.16 20:00

深刻な状況が続く東京電力福島第1原子力発電所事故で、政府や東電は、原子炉への注水によって建屋内外で増え続ける高濃度の放射性物質(放射能)を含む汚染水への対策として、新たに建屋外に水の浄化設備を設置する検討を開始した。原子炉の冷却に再利用し、汚染拡大に歯止めを掛ける。経済産業省原子力安全・保安院の西山英彦審議官が16日の会見で明らかにした。

原子炉の冷却は、現在は真水注入に頼っており、汚染水の増量と貯蔵容器の確保は「いたちごっこ」で、先が見えない。保安院などは、既存の循環冷却設備の復旧と並行して、浄化や熱交換ができる循環冷却設備を建屋外に構築することを検討しているが、検証に時間がかかっている。このため、「水の処理は喫緊の課題。なるべく早く確固たる方針が決められるよう詰めている」(西山審議官)と汚染水対策を優先する考えを示していた。 16日の会見で西山審議官は、「なんらかの浄化システムを作るのは確実」と発言。協力を申し出ている仏アレバ社の技術を採用するかどうかや、設備の規模などについて、関係者と詰めていることを明らかにした。完成時期は数カ月先という見通しを示した。

染した水をそのまま冷却に使うことも「案としてはある」(東電)が、ホースや配管から漏れ出ると建屋の内外で放射能汚染が広がる恐れがある。浄化設備は、ゼオライトなどの吸着材を用いて、汚染水からセシウムなどの放射性物質を除去する。処理水は真水と同様に扱える。 一方、2号機の建屋外の配管トンネル「トレンチ」の立て坑にたまっている高濃度の汚染水の水位は12、13日に行った排水でいったんは下がったが、再び上昇し16日午前11時現在で排水前より2・5センチ上昇し地表から88・5センチに迫った。 東電は、このままの勢いで水位の上昇が続く場合、十数日で、トレンチのたまり水が立て坑からあふれ出るとみており、約3万2千トンの水が入る集中環境施設の防水加工工事を急ぎ、水を移送する考えだ。

海水から濃度限度6500倍のヨウ素131 2号機ピット付近 拡散防止効果で濃度高まった可能性

2011.4.16 20:05

福島第1原子力発電所の事故で、東京電力は16日、一時、高濃度の放射性物質(放射能)を含んだ汚染水が直接海に流れ込んでいた2号機のコンクリート製立て坑「ピット」付近の海水から、最大で国の定めた濃度限度の6500倍に当たる1立方センチ当たり260ベクレルの放射性ヨウ素131が検出されたと発表した。東電によれば、目視確認では、原発側からの漏洩が確認されていないとしており「水中か海の底にあった放射性物質が拡散し、濃度が濃くなった可能性がある」と説明している。 東電は、2号機のピットからの汚染水漏洩を受け、拡散防止のために取水口付近の海水を仕切る「シルトフェンス」と鋼鉄製「止水板」を設置。放射性物質が2号機の取水口付近に閉じこめられ、濃度が高まった可能性があるとしており、「いい見方をすると(放射性物質の海への)拡散防止効果があった」(松本純一原子力・立地本部長代理)と説明している。

2号機の付近では、5日に、濃度限度の750万倍の30万ベクレルのヨウ素131が検出されたが、東電が6日に、汚染水の流出を止めた効果で、濃度は下がり続けていた。東電は2号機の取水口付近に、14日までにシルトフェンスを6カ所設置し、15日には、「止水板」と呼ばれる鋼鉄製の板7枚を配備している。

菅首相、原発事故「深い遺憾」 英字紙に寄稿

2011.4.17 01:42

菅直人首相は国際英字紙インターナショナル・ヘラルド・トリビューンの週末版(16・17日付)に寄稿し、福島第1原発事故について「深い遺憾」の意を表明するとともに、日本は危機を乗り越え、再生するとの考えを強調した。 「日本の回復と再生への道」と題する寄稿の中で、首相は原発事故を「極めて深刻に受け止める」とした上で、放射性物質が海に漏れた問題の対処などに引き続き全力を挙げると言明した。 首相はまた、事故原因究明を急ぐとともに、再発防止のため情報を他国と共有すると確約した。 さらに被災地の再建は容易ではないとしながらも「日本が危機を乗り越え復興することに少しも疑いはない」と表明した。(共同)

枝野氏、初の福島入り 原発20キロ圏内も視察

2011.4.17 09:14

枝野幸男官房長官は17日午前、福島第1原発事故の長期化に伴う避難区域拡大に地元の理解を得るため福島県を訪れた。佐藤雄平知事や、新たに計画的避難区域に指定する3市町村の首長と会談するほか、原発から20キロ圏内で遺体の捜索現場も視察。東日本大震災後、枝野氏が被災地に入るのは初めて。

周辺地域では菅直人首相の対応への不満や、先が見えない避難生活への不安が強まっている。枝野氏の訪問は、地元自治体に政府の支援態勢を丁寧に説明することで、円滑な避難実施につなげる狙いがある。 17日午前に県庁で佐藤知事と会談。その後は桜井勝延南相馬市長、菅野典雄飯舘村長、古川道郎川俣町長を個別に訪問。その途中で20キロ圏内の捜索現場で作業に当たっている警察官らを激励する予定だ。

3号機の原子炉建屋内をロボットで調査へ 福島第1原発で東電

2011.4.17 13:21

福島第1原発の原子炉建屋の内部を調査するロボット「パックボット」(アイロボット社提供)

東京電力福島第1原子力発電所の事故で、同社は17日、ロボットを使って1〜3号機の原子炉建屋の内部の調査を行うと発表した。建屋内の放射線量や温度と湿度、酸素濃度などをロボットを遠隔操作して測定する。事故後、原子炉建屋内に入っての調査は初となる。 東電によると、原子炉建屋は二重扉になっており、タービン建屋1階とつながっている。まず、作業員が二重扉周辺の放射線量を確認した後に外側の扉を開け、ロボットを二重扉の間の部屋に設置。作業員が外に出て外側の扉を閉めた後、ロボットが内側の扉を開け、建屋内の格納容器周辺の調査を行う。 扉には直径約30センチのハンドルがついており、ロボットのアームで回して開ける。操作を担当する作業員は、3号機と同タイプの5号機で約1週間かけて訓練を行い、扉の開閉に成功したという。

使用するロボットは米アイロボット社製の「パックボット」2台。約800メートル離れた場所から遠隔操作できる。4時間の活動が可能だ。ロボットは縦70センチ、横53センチの大きさで、アームの長さは約1.8メートル。キャタピラで60度の斜面を登ることができるという。1台が測定を行い、もう1台がカメラで作業状況を確認する。 原子炉建屋は縦横約40メートルの大きさで、扉から約30メートルの範囲を調査する予定。測定終了後、ロボットは二重扉の間の部屋に戻って内側の扉を閉める。その後、作業員がロボットを運び出し、除染を行うという。 原子炉建屋は放射線量が高く、安全性の面から作業員が立ち入っての調査は困難だった。今後は3号機の調査状況も踏まえて、1、2号機の原子炉建屋内もロボットで調査する方針。原子炉の配管状況を直接確認できれば、汚染水の漏洩(ろうえい)阻止や冷却機能復旧に向けた前進も期待される。

放射能の大幅放出低減に6〜9カ月 東電会見

2011.4.17 15:13

会見後頭を下げる勝俣恒久東京電力会長。後方は武藤栄副社長=17日午後、東京都千代田区内幸町の東京電力本店(撮影・宮川浩和)

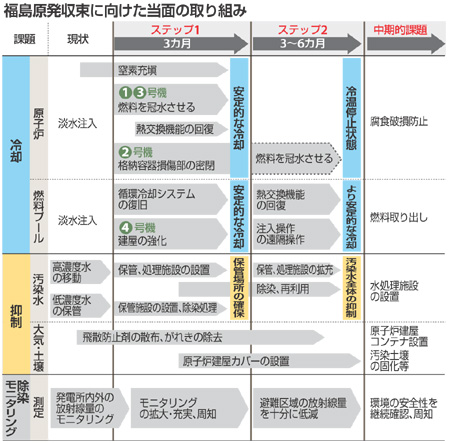

東京電力は17日、福島第1原子力発電所事故の収束に向けた見通しを示す「工程表」を発表し、放射性物質(放射能)の放出が大幅に減少するまでの期間について、6〜9カ月かかるとの見通しを明らかにした。第1原発1〜4号機からの放射線量が着実に減少傾向となる「ステップ1」に3カ月程度、放射性物質の放出が管理され、放射性量が大幅に抑えられる「ステップ2」にステップ1終了から、さらに3〜6カ月程度かかる見込みとした。 工程表によれば、当面は、(1)原子炉と使用済み燃料プールの冷却(2)放射性物質で汚染された水の閉じこめ(3)大気中の放射性物質の抑制(4)原発施設外への避難指示−といった5つの目標を設定。同日、記者会見した勝俣恒久会長は「必要な対策を同時平行で進めていく」と述べた。

東電・清水社長は会見に出席せず

2011.4.17 18:37

東京電力の清水正孝社長は、福島第1原発事故の収束に向けた工程表を発表した17日の記者会見に出席しなかった。勝俣恒久会長と役割分担し、原発事故による損害賠償問題などの被災者対応に専念しているため。

会見は、政府と東電が設置した福島原発事故対策統合連絡本部(本部長・菅直人首相)の副本部長を務める勝俣会長が行った。

清水社長は18日、参院予算委員会に参考人として出席する見通し。

共用燃料プールの冷却停止 福島第1で電気系ショート

2011.4.17 19:37

東京電力は17日、福島第1原発にある共用の使用済み燃料プールの水を冷却する装置への電源が停止し、プール水の冷却が停止したと発表した。早ければ同日中にも復旧の見通しで、大きな影響はないとしている。 東電によると、冷却が停止したのは、第1原発の1〜6号機で燃やした後の燃料を冷やす共用プール。17日午後2時35分ごろ、共用プールの冷却装置付近の電気系統がショートしたのが原因。

また東電は2号機の取水口前で海水の放射性物質の濃度が上昇したのを受け、濃度監視を継続。炉心由来とみられる高濃度の汚染水が海に流出しており、周辺海域のモニタリング点を6カ所追加して16カ所とし、魚介類や海藻の放射性物質を調べるなど監視を強化する。

福島第1燃料プールの冷却一時停止は作業員の誤操作

2011.4.17 22:38

東京電力は17日、福島第1原発にある共用の使用済み燃料プールの水を冷却する装置への電源が一時止まり、プール水の冷却機能が約3時間にわたり停止したと発表した。原因は、作業員の誤操作で冷却装置付近の電気系統がショートしたためだった。 復旧後の水温は停止前と変わりなく、影響はないとしている。 東電によると、共用プールは第1原発の1〜6号機で燃やした後の燃料を冷やしており、冷却が停止したのは17日午後2時35分ごろ。作業員が機器類への電源供給をスイッチで切り替える「配電盤」を操作していた際、誤って別のスイッチを入れた。東日本大震災の被害を受け、通常は使用していない配電盤を使っていたため習熟訓練をしていた。

原子炉冷却・汚染水阻止 作業綱渡り

2011.4.18 08:12

福島原発収束に向けた当面の取り組み

福島第1原子力発電所事故収束に向け、東京電力が17日に発表した工程表は、3カ月後の「放射線量が着実に減少傾向」、6〜9カ月後の「放射性物質(放射能)の放出管理と大幅抑制」と2段階の目標を掲げた。東電の勝俣恒久会長は会見で「かなり成功するのではないか」と自信を見せるが、原子炉の安定冷却や放射能の放出抑制に向けた汚染水の漏出阻止など課題は山積している。放射線量が高く作業環境が悪い中、本当に実現できるのか。

1〜3号機「水棺」

東電は原子炉の安定冷却に向け、3カ月後までに1〜3号機の格納容器を水で満たす「水棺」と呼ばれる対策を掲げた。ただ、実現には、格納容器に損傷がなく、注入した水が漏れないことが条件となる。 1号機では現在、水素爆発を防ぐために窒素注入が続けられている。本来なら注入されれば上がるはずの内部の圧力が、9日頃から上がらなくなっており、格納容器からの漏れが指摘されている。3号機も格納容器の密閉機能が健全かどうかが明確ではない。

さらに問題なのは2号機だ。格納容器とつながる圧力抑制室は損傷して穴が空いるとみられる。冷却のために水を入れても、その分だけ、汚染水が増える恐れがある。高濃度汚染水の漏出源ともみられており始末が悪い。

東電は3カ月後までに粘着質のセメントで穴をふさいで水棺を実施する案を示したが、工程表には「損傷箇所の密閉作業が長期化する恐れ」と記載。勝俣会長も「できる保証はない」と弱気もみせた。

水処理と循環

放射能の放出経路になっているタービン建屋やトレンチにたまった汚染水は、原子炉冷却機能の復旧にも大きな障害になっている。 東電は汚染水を減らすため3カ月後を目標に、汚染水に含まれる放射性物質を除去する処理をして、その後、圧力容器に戻して循環させるというプランを提示した。放射能の閉じこめと原子炉冷却を一気に解決する案だが、プランの実現には「水処理施設」と「循環ルート構築」という2つの問題の解決が必要となる。

水を浄化する処理施設は3カ月後を目標に設置する。ペットのトイレ用消臭砂に使われ、セシウムを吸着するとされる鉱物「ゼオライト」などを使った処理を検討中で、実績のある仏・アレバや米国の助言も活用する予定だ。ただ、「これほど高濃度の汚染水を処理した経験はない」(東電)といい、効果は未知数だ。設置が遅れる可能性も指摘されている。

また、循環ルートの構築には、配管に漏れがないかどうかのチェックが欠かせない。しかし配管は、放射線量が高く、作業員が原子炉建屋内に入って作業することはできない。

作業の着手は「線量の大幅削減が前提」で、放射線量の高さは大きな障壁となる。引き続き綱渡りの対応が強いられることは必至で、迅速で正確な情報収集が作業を進めるうえで不可欠になる。

原子炉建屋10〜57ミリシーベルト

2011.4.18 12:06

作業ロボット「パックボット」がタービン建屋から原子力建屋への二重扉を開ける様子=17日、福島第1原発3号原子炉建屋内(東京電力提供)

東京電力福島第1原子力発電所事故で、同社は18日、ロボットを遠隔操作して実施した1、3号機の原子炉建屋内の調査結果を公表した。1号機の原子炉建屋内の放射線量は毎時10〜49ミリシーベルト、3号機は同28〜57ミリシーベルトだった。3月の水素爆発以降、1、3号機の原子炉建屋内に入っての調査は初。

ロボットによる調査は17日に実施。1号機は1階北側の二重扉周辺を、3号機は1階南側二重扉周辺で、線量や温度などを調べた。

その結果、1号機は室温が28〜29度、湿度が49〜56%、酸素濃度は21%。3号機は室温が19〜22度で湿度32〜35%、酸素濃度は21%。3号機の建屋内は「障害物が多く、前進が困難だった」(東電)という。

18日は2号機の原子炉建屋内をロボットで調査する方針。今後、作業員が入って作業ができるかなどを検討する。

また、東電は18日、1〜3号機のタービン建屋地下や配管トンネル「トレンチ」にたまった汚染水の総量が6万7500トンに上るという試算を公表した。 特に線量が高いとみられる2号機の汚染水は2万5千トン。1号機が2万500トン、3号機が2万2千トンという。

燃料ペレット溶融 保安院、炉心状況を安全委に初報告

2011.4.18 22:21

原子力安全・保安院は18日、東京電力福島第1原子力発電所1〜3号機の炉心状況について、原子力安全委員会に初めて報告した。

同日開かれた安全委の臨時会議で、炉心の損傷割合は1号炉約70%、2号炉約30%、3号炉約25%で、1〜3号機すべてで、度合いは不明だが燃料ペレットが溶融しているとみられると説明。これまでに再臨界が起きた可能性は極めて低いが、防止の観点から今後もホウ酸の注入が必要との見解を示した。 報告された内容は、これまでに発表された域を出なかったが、班目春樹委員長は「報告があったのは進歩だ」と評価。その上で「地域生活に密着した問題なので、今後は定期的な報告とともに、なにか変化があったときにも適宜報告してほしい」と求めた。

首相「9カ月後帰宅に努力」原発事故住民避難

2011.4.18 16:52

菅直人首相は18日午後の参院予算委員会で、福島第1原発事故の住民避難について、原発が安定状態を取り戻した段階で帰宅できるよう取り組む考えを表明した。「(東京電力の工程表の)ステップ2が終わる6〜9カ月後の時点で、できる限り多くの方が戻れるように努力するのが政府の役割だ」と述べた。 海江田万里経済産業相は政府の原子力災害現地対策本部の本部長が頻繁に交代したことに関し、「ころころ代わってはいけなかった。おわび申しあげる」と陳謝した。

自民党の岩城光英、公明党の加藤修一両氏への答弁。

東電社長「想定できない津波だった。甘かった」

2011.4.18 17:02

東京電力の清水正孝社長は18日午後の参院予算委員会で、福島第1原子力発電所事故について「14、15メートルの津波が来ることは想定できなかった。甘かったと言わざるを得ない」と述べた。

菅直人首相も「政府としても事前にチェックできなかったことをおわびする」と述べた。

1、3号機の放射線量、工程表に影響なし 枝野長官

2011.4.18 17:31

参院予算委員会で東日本大震災について政府報告をする枝野幸男官房長官=18日午前、国会・参院第一委員会室(酒巻俊介撮影)

枝野幸男官房長官は18日午後の記者会見で、東京電力福島第1原発の1号機と3号機の原子炉建屋からそれぞれ50ミリシーベルト前後の放射線量が観測され、内部作業が困難視されていることについて「東電を含む専門家は想定に入れて工程表を作ったと理解している」と述べ、東電が公表した事故収束の工程表に影響はないとの認識を示した。

事故収束に向けた政府の対応については「直接に行うことはないが、外国の機材の仲介など事実上の関与は行っている。東電が工程表通り安全を確保しながら進めることのチェックが主になる」と述べた。

枝野長官会見(1)「安全性確保しながら復興へ進んでいただく」(18日午後4時すぎ)

2011.4.18 18:24

枝野幸男官房長官が18日午後4時過ぎから首相官邸で行った記者会見の詳細は以下の通り。

「まず私から。残念ながら福島市において産出された露地栽培の原木シイタケ、露地栽培に限られる、について出荷規制の指示を出すことにした。詳細は厚生労働省と農林水産省にお尋ねいただきたい」

−−住民の帰宅について。今朝の会見で、戻って復興してもらうことができる地域が少なからずあると言ったが、少なからずある地域とはどこか

「具体的にどこかを挙げれば、挙げていなかったところは違うのかということになりかねない。具体的にある段階から詳細な土壌の調査を行った上で、そして条件が許すところからできるだけ早く元の地に戻っていただきたいと。そしてここまでのさまざまなサンプリングの状況などを考えれば、そういった地域がある程度あるのは間違いないと思われる。ただし、具体的な地域を申し上げると、それ以外はどうなんだということになる。その上で全体についてはまさにそうした調査を踏まえた上で判断せざるを得ないので、現時点ではニュートラルだと申し上げた通りだ」

−−少なくとも工程表通りになるとすれば、緊急時避難準備区域ついては、解除可能なのではないか

「具体的には、実際に解除する段階においては、まさに安全性の観点からしっかりとその時点、あるいは少なくともそれまでに、さらに情報をしっかりと把握した上で、できるだけ早く、可能なところから解除できるならしたいと考えている」

<以下略>

福島原発 2号機からセシウム 1、3号機、高い放射線量

2011.4.19 06:58

福島第1原発1、2号機の原子炉建屋。無人ヘリで撮影された=4月10日(東京電力提供)

東京電力福島第1原子力発電所事故で同社と経済産業省原子力安全・保安院は18日、遠隔操作のロボットで計測した1、3号機の原子炉建屋内の放射線量などを公表した。1号機は放射線量が1時間当たり10〜49ミリシーベルト、3号機は28〜57ミリシーベルトだった。57ミリシーベルトの場合、今回の事故に限定した緊急時作業員の年間被曝(ひばく)線量限度の250ミリシーベルトに4時間半で達する高水準。

また、2号機タービン建屋外の配管トンネル「トレンチ」にたまった高濃度汚染水を集中廃棄物処理施設に移送する準備が完了。水位の上昇であふれ出す懸念があり、19日にも移送を始める。このほか、2号機の核燃料貯蔵プールの水から通常は検出されない放射性セシウムが検出された。中の使用済み燃料が損傷し漏出したのか、原子炉から漏出したものが下降したのかは分からないという。

原子炉建屋の線量が明らかになったのは初めて。保安院では、「長時間の作業は厳しい。線量を下げる工夫をして屋内での作業を検討したい」としているが、東電が17日に公表した工程表の作業の妨げとなるのは避けられない。

線量はいずれも入り口付近で内部はさらに高い恐れがある。原子炉格納容器の圧力抑制室が損傷し最も放射能漏れが激しい2号機は18日に計測を行った。

工程表で示した水の循環冷却装置の取り付けなどには、建屋内での点検や作業が不可欠。貯蔵プールの補強を行う4号機の原子炉建屋地下にも汚染水とみられる水が約5メートルたまっていることも新たに分かり、作業が遅れる恐れがある。

高濃度汚染水の移送開始 福島第1原発

2011.4.19 10:38

東京電力は19日、福島第1原子力発電事故で、2号機のタービン建屋地下にたまった高濃度の放射性物質で汚染された水の集中廃棄物処理施設への移送を始めた。また、6月までに汚染水の浄化処理施設を建設すると発表した。 2号機の汚染水の量は約2万5千トンで、このうち1万トンを約26日間かけて移送する。ポンプの流量は毎時10トン。まずポンプ1台で計2500トンを移して状況を確認した後に、ポンプを3台まで増やす。

汚染水は2号機の配管トンネル「トレンチ」の立て坑からくみ上げ、処理施設の「プロセス主建屋」の地下2階に入れる。汚染水1万トンがたまった場合、プロセス建屋の地下2階が水没し、建屋周辺の線量は毎時11マイクロシーベルトと想定されている。ホースの全長は約800メートルで、鉛による遮蔽措置や接続部の補強を行った。 たまった汚染水の浄化については、仏・アレバ社の技術を活用。放射性物質を凝縮沈殿させる手法やイオン交換フィルターを使った浄化処理施設を6月までに建設する。 高濃度の汚染水を浄化して大量に発生する中低レベルの汚染水は、塩分を除去して原子炉への注水に再利用する。この水の循環サイクルは7月を目標に確立するとしている。

3号機、原子炉建屋の二重扉開く「放出防止にはNG」

2011.4.19 14:15

福島第1原子力発電所の3号機原子炉建屋1階の内部の様子。米国社製ロボットで撮影した。がれきが散乱しロボットの行く手を阻んだ=17日、東京電力撮影

東京電力は19日、福島第1原発3号機の原子炉建屋内を遠隔操作のロボットで調べた結果、大型機器を出し入れする二重扉が2枚とも開いていると明らかにした。 3号機の原子炉建屋は激しい水素爆発で全体が大きく損傷している。東電は「原因は不明だが、放射性物質の放出防止のため、2枚の扉は同時に開けてはいけないものだ」と説明している。 ロボットが17日に撮影した写真で、がれきの向こうにある扉が2枚とも開き、屋外から光が差し込んでいるのが確認された。

放射性物質の拡散予測図、事故直後に2000枚作成 公表は2枚

2011.4.19 18:58

放射性物質の拡散を予測する国の「緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム(SPEEDI)」で、東京電力福島第1原子力発電所事故後に2000枚以上の拡散試算図が作成されていたことが18日、分かった。SPEEDIは原発事故時の避難対策などに活用することになっているが、所管する原子力安全委員会が公表したのはわずか2枚だけ。

開発、運用には約128億円の予算が投じられたが“本番”でほとんど使われず、国の情報発信の姿勢や防災計画の実効性が問われそうだ。 安全委がSPEEDIの拡散試算図を公表したのは、3月23日と4月11日。福島県飯舘村など原発の北西方向を中心に、屋内退避区域の30キロ圏の外側でも、外部被曝(ひばく)の積算値が1ミリシーベルトを超えたなどとの内容だった。 これら2回の公表は、避難や屋内退避の区域が設定されたり、農産物から放射性物質が検出され出荷制限がなされたりした後だった。安全委は、予測に必要な原子炉の圧力や温度、放射性物質の放出量といった放出源情報を入手できず、事故前の想定通りに拡散予測はできなかったと強調していた。しかし、文部科学省がSPEEDIの運用を委託する原子力安全技術センター(東京)によると、風向、降雨といった気象や放射性物質の放出量など、さまざまな仮定の条件に基づいた試算を繰り返している。ほかにも事故直後から1時間ごとに、その時点で放射性物質が1ベクレル放出されたと仮定して3時間後の拡散を予測。作成した拡散試算図は、2000枚以上になるという。

放射性物質、地下水への影響は限定的 産総研の解析結果で判明

2011.4.20 09:02

産業技術総合研究所(茨城県つくば市)は20日までに、福島第1原発事故で放出された放射性物質による地下水への影響は、限定的とみられるとの解析結果をまとめた。 それによると、原発から数百メートルの範囲では、水を通しやすい泥と砂利の層が地表から5メートル程度のところまであるが、その下には水を通しにくい粘土層がある。厚さは最も厚いところで20メートルほどだという。 地層は海側へわずかに傾斜しており、同研究所は、地下に浸透した放射性物質は遅くとも5〜10年で海に流れると予測している。 原発より内陸側の地域も、放射性物質の地下への浸透は数メートルまでとみられる。こうした地層の状態は、避難指示や屋内退避の区域となっている同原発の30キロ圏内でもほぼ同じで、地下水への影響は限定的だという。同研究所地下水研究グループの丸井敦尚グループ長は「汚染は手が付けられないほどは広がらない。深い井戸を掘れば安全な地下水を得られる」と話している。

トレンチの水位が低下、慎重な作業続く 東電

2011.4.20 18:46

東京電力福島第1原子力発電所事故で同社は20日、2号機タービン建屋外部の配管トンネル「トレンチ」にたまった高濃度の放射性物質(放射能)で汚染された水を移す作業を進めた。トレンチの水位は減少に転じたが、移送先の集中廃棄物処理施設での漏れを警戒し、慎重な作業が続く。 東電によると、毎時約10トンの汚染水が移されており、20日午前7時までに約210トンを移送した。トレンチの立て坑の水位は地表から81センチとなり、19日朝から1センチ下がった。移送先の処理施設地下の水位は約17センチ上昇した。 汚染水は4棟ある処理施設のうち、最大の約2万トンを貯水できるとされた「プロセス主建屋」の地下2階に移されている。汚染水の水面が地下水位を上回ると、水圧で漏れ出る危険性がある。このため、東電は地下水位の約1メートル下までしか汚染水を入れないこととし、建屋の容量の半分となる約1万トンを5月14日ごろまでを目途に移送する。 2号機の汚染水の総量は約2万5千トンで、放射線量は毎時1千ミリシーベルト超。約1万トン移送した場合、建屋周辺の線量は同11マイクロシーベルトと想定されている。東電は建屋地下の水位を監視し、漏出がないか警戒を続ける。

また東電は同日、海の汚染を防ぐために投入した鉱物「ゼオライト」の土嚢(どのう)に、放射性物質が吸着したと発表した。17日に2、3号機の取水口付近に投入した土嚢のうち2袋を19日に引き上げ、放射線量を測定。その結果、土嚢の線量は毎時0・65ミリシーベルトで、周辺よりも0・1ミリシーベルト高かった。 東電の過去の研究では、ゼオライト1キログラム当たりセシウム6グラムを吸着できたという。ゼオライトは汚染水の浄化処理装置での使用も検討されており、東電は吸着効果の確認を続ける。

東電、1号機の燃料溶融の可能性認める 「炉心がドロドロに溶けた状態」

2011.4.21 07:09

福島第1原発事故で、東京電力の松本純一原子力・立地本部長代理は、1号機の燃料溶融について「炉心の状態が確認できないが、決して溶融していないと断定して申し上げているわけではない」と燃料溶融の可能性を認めた。20日の記者会見で話した。 松本部長代理は、炉心溶融のイメージとして「炉心がドロドロに溶けてぼたぼたとたまっている状態。被覆管が割れて燃料棒が飛び出してくる形状もあると思うが、それらを炉心溶融ととらえている」とした上で、燃料が溶融しているか損傷しているかについては「わたしどもとしては急いで定義することは考えていない」とした。

流出放射能は4700兆ベクレル、年間許容量の2万倍、福島第1原発事故

2011.4.21 12:32

東京電力福島第1原子力発電所の事故で、東電は21日、2号機取水口付近から一時期漏洩(ろうえい)した高濃度の放射性物質(放射能)を含む汚染水について、流出量が少なくとも

約520トン、放射能量は4700テラベクレル(テラは1兆)とする推定を発表した。同原発1〜6号機から1年間に放出が許容される保安規定に定める量の2万倍にあたるという。

東電によれば、汚染水の流出は今月2日朝に見つかり、6日朝までに工事で漏水を止めた。流出が発見された2日の前日から止水できた6日までに一定量ずつ流出していたと仮定。流出状況の写真などから毎時約4.3トンの流出が120時間続いたとして計算した。

流出した放射能量は、高濃度汚染水の保管先確保などのため、東電が意図的に海に放出した低濃度汚染水に含まれていた量の3万倍近くに及ぶという。放射能の内訳は、ヨウ素131が280テラベクレル、セシウム134が940テラベクレル、同137が940テラベクレルだった。

「官邸の指示で出さなかった」 警戒区域4カ所で毎時100マイクロシーベルト超

2011.4.21 16:39

文部科学省は21日、福島第1原発から1〜21キロ離れた150地点で先月末以降に測定した1時間当たりの放射線量を初めて公表した。20キロ圏内の住民の立ち入りを禁じる「警戒区域」のほぼ範囲内。毎時100マイクロシーベルトを超えたのは、原発から2〜3キロ地点の福島県大熊町の4カ所だった。公表が大幅に遅れた理由について、文科省は「官邸の指示で出さなかった」とした。

最も高かったのは原発の西北西約2キロの大熊町夫沢で4月2日に観測した毎時124マイクロシーベルト。経済産業省原子力安全・保安院は、20キロ圏内の住民の一時帰宅について、毎時200マイクロシーベルトを目安としたが、今回の測定結果でこれを超えた場所はなかった。

測定は、3月30日〜4月2日と4月18〜19日の2回に分け、文科省と東京電力などが実施。文科省は、20キロ圏内の測定は保安院や東電が担当すると説明していた。

4号機プール水温91度、水中撮影を断念

2011.4.22 21:13

東京電力福島第1原子力発電所事故で、同社は22日、4号機の燃料貯蔵プールをコンクリートポンプ車を使って調査した。プールの水温が91度と高かったため、水中カメラによる撮影は断念した。また、水面から燃料の上部までは約2メートルで、水温、水位とも12日と大きな変化はなかった。 東電はポンプ車のアームの先端に測定器やカメラなどを取り付け、水温や水位を調べた。水中カメラでプール内の燃料棒の撮影も行う予定だったが、カメラが50度までしか耐えられないため中止した。今後、水温が下がれば撮影を試みるという。

また東電は同日、2号機近くの配管トンネル「トレンチ」にたまった高濃度の放射性物質(放射能)を含む汚染水を、集中廃棄物処理施設に移す作業を継続。同日午後6時までに約800トンを移送し、トレンチの立て坑の水位は地表まで87センチとなり、移送開始前から7センチ下がった。

福島第1原発の原子炉建屋の内部を調査するロボット「パックボット」(アイロボット社提供)

福島第1原発の原子炉建屋の内部を調査するロボット「パックボット」(アイロボット社提供)