1〜3号機の「5重の壁」の状況(推定)

東京電力福島第1原発の事故対策を進める政府と東電の「統合連絡本部」が、長期化しつつある事態の早期収束に向け、近く、放射性物質の「遮蔽・放出低減」や原子炉内の「燃料取り出し・移送」など六つのチームをつくり、体制を再編することが分かった。

放射性物質による被害への懸念が高まる中、今後の汚染拡大防止に重点を置く。

また、米政府が提供する遠隔操作型ロボットを有効活用するチームも発足させ、米側と連携しながら、危機の克服を目指す。

関係者によると、本部は(1)放射線遮蔽・放射性物質放出低減対策(2)核燃料取り出し・移送(3)ロボットを使ったリモートコントロール(4)長期冷却(5)放射能を帯びたたまり水の回収・処理(6)環境影響評価−の6チームで再構成する。本部長を務める菅直人首相を支える副本部長として、東電の勝俣恒久会長を新たに起用する。

深刻な状況が続く東京電力福島第1原子力発電所の1〜3号機で、放射性物質(放射能)を閉じ込める最も頑丈な要の「原子炉圧力容器」が損傷し、高濃度の汚染水が漏出している可能性が高まっている。これで「5重の壁」と呼ばれる防護がすべて破られ、原発の安全性と信頼性も根底から崩れた。大量の汚染水の排出・回収に加え、安定化のカギとなる冷却機能の復旧に重大な障害となるのは避けられない。

大量の汚染水

「たまり水の放射性ヨウ素の濃度からみれば、原子炉(圧力容器)内から漏れているとしか考えられず、原子炉が何らかの損傷を受けているはずだ」

九州大の工藤和彦特任教授(原子炉工学)は、圧力容器内の気圧が1気圧程度で推移しているデータも挙げ、気密性を失っていると指摘する。

これまで放射能漏れについて、圧力容器内の圧力上昇を防ぐため、外側の格納容器内に放射性物質を含む蒸気を放出。蒸気の状態や冷やされて水に戻った状態で、格納容器の外部に漏出したとの見方が強かった。

しかし、大量の汚染水の存在で、水が直接漏れ出していると考えざるを得なくなり、原子力安全委員会も「程度は違うが、1〜3号機(の圧力容器)が損傷している」との見解に転じた。

ではどこが損傷しているのか。元IAEA(国際原子力機関)事務次長の町末男氏は、「下から制御棒を挿入する部分の溶接に、地震の揺れでひび割れが発生した可能性がある」と推定する。

東京電力によると、震災時の揺れは、データのある3号機で耐震設計の想定を15%上回った。

この揺れでひびが入り、その後の余震や高熱の燃料棒の影響で広がった可能性がある。

修復は不可能

一方、「全炉心溶融」(メルトダウン)で溶け落ちた燃料棒の熱で原子炉に穴が開いた可能性について、経済産業省原子力安全・保安院は「圧力が保たれており、あり得ない」と否定する。

だが事態は深刻だ。高濃度の水と強い放射線量で修復はほぼ不可能。圧力容器への冷却水の注入を続ける限り、汚染水は増え続ける。

水を循環させる抜本的な冷却システムを復旧させても、損傷度合いによっては容器内を水で満たすことができない恐れがある。

最後の砦まで

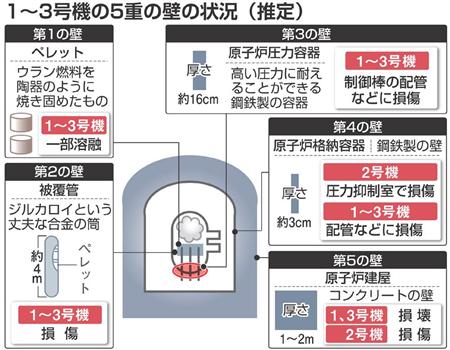

原発は、「5重の壁」による放射能の閉じ込め機能を安全の大前提としてきた。だが、内側のウラン燃料を閉じ込めるペレットとそれを覆う被覆管は、水による冷却機能の喪失で一部溶融。外側の建屋は水素爆発などで吹き飛んだ。格納容器も、それにつながる圧力抑制室や配管が損傷したとみられる。

圧力容器は厚さ16センチの鋼鉄製で1200度までの高熱に耐えられる最後の砦(とりで)。その損傷はこれまでの原子力政策が根底から崩れ、信頼回復がさらに遠のいたことを意味する。

東京電力は1日、東日本大震災で深刻な被害を受けた福島第1原子力発電所で、原子炉を冷やすための給水やタービン建屋地下にたまった放射性物質(放射能)汚染水の排水準備を進めた。また、4号機では使用済み核燃料プールに対し、コンクリート圧送機による注水が行われた。

東電は同日、汚染水の水位をチェックするための監視カメラの設置も行う。高濃度の汚染水がたまっている2号機のタービン建屋地下と、1〜3号機の「トレンチ」と呼ばれるトンネルに監視カメラを取り付ける。無人で汚染水の水位をチェックできる体制を整え、作業員の被曝(ひばく)線量を抑えることが狙い。

このほか、敷地内のがれきなどに付いた放射性物質飛散防止のため、合成樹脂も散布する方針だ。

東京電力福島第1原子力発電所事故で、原子炉の冷却システムの復旧が徐々に進み始めた。原子炉を循環する水を外側から冷やす熱交換冷却装置に海水を送り込む仮設ポンプの設置が1日、1〜4号機で完了。2日には1〜3号機の原子炉に注水している仮設ポンプの電源を非常用から外部電源に切り替える。ただ、肝心の注入した水を循環させるシステムは、汚染水に阻まれ、復旧のめどは立っておらず、“半歩前進”が実情だ。

原子炉を100度以下の「冷温停止」状態にするには、「残留熱除去システム」の復旧が不可欠。燃料棒の熱で高温になった水を海からくみ上げた海水で外部から冷やす仕組みで、熱を海に捨てる「巨大なラジエーター」だ。5、6号機では3月19日にシステムが復旧し、翌日には冷温停止となった。

海岸近くにある1〜4号機の海水くみ上げポンプは、「ほぼむき出しの状態」(東電)だったため、津波で使用不能になり、仮設ポンプに切り替える作業を進めてきた。放射線量が比較的低い建屋外だったことからいち早く完了した。

また、原子炉への注水ポンプはこれまで非常用ディーゼル発電機で動かしてきたが、東北電力の送電線から敷設した外部電源に切り替える。この結果、燃料切れの心配がなくなり、安定的な注水に加え、作業員の被曝線量の抑制につながると期待される。

もっとも、原子炉に注水した水を循環させないと、熱交換装置も役に立たない。循環ポンプは原子炉建屋内にあり、「きちんと動くかどうかも確認できていない」(経済産業省原子力安全・保安院)。

復旧には、まずタービン建屋地下の配電盤に外部電源をつなぐ必要があるが、高濃度の放射能を帯びた汚染水に阻まれ、作業は事実上中断している。

東電は1日も、汚染水を移す「復水器」が満杯となっているため、復水器から建屋近くの復水貯蔵タンクに、さらに復水貯蔵タンクから供用のサージタンクに移す「リレー作業」を続けたが、排水完了の見通しは立っていない。

東京電力福島第1原発の放射線物質(放射能)漏れで、汚染水が直接海に流出している2号機の取水口付近で作業にあたった検査員の防護服から、高い放射線量が計測されたことが3日、政府の原子力安全・保安院の発表で明らかになった。

保安院によると、2日午後、検査員が約30分間かけて海岸前の取水口で汚水が流出している様子などを、海側の通路に出て撮影。その後、検査員の防護着の上から放射線量を計測した結果、1・6ミリシーベルトだった。 汚水や取水口に直接触れない撮影業務だったにもかかわらず、単純に換算すると、放射線量が「毎時3・2ミリシーベルト」に達したことになる。「継続的に作業をするには危険度が高いレベル」(保安院)という。

東電の規定では、作業員が累積で100ミリシーベルトを浴びると、作業から外すことになっている。 東電は2日、取水口付近にあるコンクリート製の立て杭「ピット」にひび割れを確認し、流出を認めた。ピット内の放射線量は水の表面付近で毎時1千ミリシーベルト、ピット付近の開口部付近でも400ミリシーベルトを計測した。

海に流出した汚染水の濃度の数値はまだ明らかになっていないが、作業員の防護服からも検出されたため、極めて高い濃度の可能性がある。

しかし、東電は放射性量の計測数値に誤りが相次いでいることを重くみて、この汚染水について「計測の信頼性が確保できるまで公表できない」としている。

文科省は2日、福島県の9カ所と栃木県那須塩原市、茨城県北茨城市の高度約160〜650メートルで測定し、川俣町上空で毎時約0.30マイクロシーベルト、福島県いわき市で0.15マイクロシーベルト、福島市で0.14マイクロシーベルト、同県白河市近辺で0.13マイクロシーベルトを計測した。同県上空は通常、毎時0.01〜0.03マイクロシーベルトとされる。

また文科省が同県内の土壌や雑草を1日に採取した調査で、原発から約35キロ北西の川俣町の雑草でセシウムを1キログラム当たり96万8千ベクレル、ヨウ素を50万3千ベクレル検出。約40キロ北西の飯館村の雑草で1キログラム当たりセシウムを72万5千ベクレル、ヨウ素を21万9千ベクレル検出し、地上でも依然、高い数値の放射性物質が計測された。

東京電力福島第1原子力発電所事故で、東電は平成21年から津波による被害の再評価を進めていながら、結果的に3月11日の震災に間に合わなかった。18年に国の耐震指針が改定されたのを受け、揺れに対する設備の耐震性の評価と対策を先に進め、津波対策は後回しになっていたためだ。同原発1〜4号機は、約14メートルの津波で非常用発電機が水没しすべて使えなくなり、冷却機能が失われ、深刻な危機を招いた。

一方、日本原子力発電の東海第2原発(茨城県東海村)では、再評価と同時に冷却用設備に防護壁を設置するなどの対策を行い、冷却機能の喪失を免れ、明暗を分けた。関係者からは「タイミング的に残念な結果になった」(経済産業省原子力安全・保安院)と悔いる声が出ている。

国の原子力安全委員会は、12年10月に起きた鳥取県西部地震の揺れが従来の耐震性の想定を超えたため、18年9月に「耐震設計審査指針」を改定し、耐震基準を強化。津波についても「極めてまれだが発生する可能性があると想定される」レベルに備えるよう定めた。

改定に基づく保安院の指示を受け、東電も含む電力各社はすべての原発の安全性の再評価に着手。ただ、保安院の審査は、施設の耐震性の評価・対策を先に行い、その後に津波対策を講じる手順になった。

しかも東電は19年7月に起きた新潟県中越沖地震で柏崎刈羽原発が、設計想定を上回る揺れに見舞われ、建屋の破損などで運転停止に追い込まれた。このため、同地震の揺れを考慮した耐震強化を行い、21年にようやく保安院からの了承を得て、その後に津波被害の再評価に入っていた。

福島第1原発は建設当時、昭和35年のチリ地震による津波を考慮し、3.1メートルの津波を想定。さらに土木学会が14年に出した指針に基づき、最大5.7メートルに引き上げた。ただ、冷却用の海水を循環させるポンプなどが「ほぼむき出しの状態」(東電)で設置されるなど、津波に対する防備の甘さを指摘する声があったが、審査の長期化もあり、震災まで対策がとられることはなかった。

これに対し、東海第2原発では、再評価と同時に茨城県が19年10月に出した「津波浸水想定」に基づき対策を実施。冷却用海水ポンプを守るため、従来あった3.3メートルの防護壁に加え、昨年9月に取り囲むように側面にも2.8メートルの壁を設けた。同原発に押し寄せた津波は5メートルと福島第1の半分以下だったこともあるが、ポンプや電源は一部浸水しただけで、冷却を継続できた。

同社では「厳しい基準に合わせ、先に対策を取ったことが功を奏した」と話している。

航空写真撮影会社エアフォトサービス(新潟県)が小型無人飛行機を使って撮影した、福島第1原発の3号機(左)と4号機の様子。こうした鮮明な画像を詳密に分析して、欧米では踏み込んだ情報が開示されている=3月24日、福島県大熊町(ロイター)

危機の程度

いまだに危機的状況から抜け出せないでいる東日本大震災に伴う東京電力福島第1原子力発電所事故。国民は政府や東電の発表、説明を注視しているが、今一つ実態や危機の程度が分からず、もどかしい思いをしている。一方、今回の事故には欧米を中心に海外の専門家、メディアも注目しており、その分析は日本より踏み込んだものが多い。鮮明な事故現場の写真が世界中に配信され、その画像を元に、原発先進国の研究機関が独自に開発したシステムを活用して事故の状況をコンピューターでシミュレート(模擬実験)し、積極的に情報開示しているためだ。

ノーベル物理学賞を受賞した原子物理学者でもある米エネルギー省のスティーブン・チュー長官(63)は1日、米紙ニューヨーク・タイムズのインタビューに答え、「詳密なモデリング(仮説実験)の結果、(福島第1原発の)ひとつの原子炉(圧力容器)は70%損傷しており、別の原子炉の核燃料棒は33%が溶融していることが分かった」と言い切った。(SANKEI EXPRESS)

具体的な数字

日本の経済産業省原子力安全・保安院のこれまでの発表では、「3号機の圧力容器が一部で破損しているとみられる」「1、3号機の核燃料棒は、一部溶融している可能性がある」としていたのと比べると、チュー長官の発言は具体的に数字が示され、分析の深さがうかがえる。

米国、フランスの2大原発先進国では、1979年の米スリーマイルアイランド原発事故(大規模な炉心溶融)と86年の旧ソ連・チェルノブイリ原発事故(原子炉爆発)を経て、事故時にわずかな映像や断片的情報から原子炉で起きていることを探るためのシミュレーションシステムを開発してきた。マサチューセッツ工科大(MIT)のマイケル・ゴレイ教授(原子力工学)は「システムの精度は近年格段に上がっている。しかも今回は精度の高い写真が多数撮影されているので、かなり詳しく実態が把握できているはずだ。情報を開示するかどうかは別の話だが」とニューヨーク・タイムズに語っている。

米スタンフォード大学は3月21日、今回の福島第1原発事故と原子力発電の将来について考えるパネルディスカッションを開いたが、席上、フランスの世界最大の原子力産業複合企業アレヴァの関連企業のアラン・ハンセン副社長は「(福島原発で)一部溶融した核燃料棒の温度は、最高時には摂氏2700度に達していた」と発言した。これは専門家が聞けば、愕然とする内容だった。

核心情報

燃料棒は核燃料を焼き固めたペレットをジルコニウム合金で棒状に覆っている。ジルコニウム合金は約1100度で溶け出し、燃料本体が原子炉圧力容器の底に落ちた場合、圧力容器の鋼鉄の耐熱温度は2800度とされているためだ。さらに過熱され圧力容器の底を破って格納容器の中に燃料が入り込めば、原子炉建屋が崩壊している現状下では大規模な炉心溶融を起こしたスリーマイルアイランド原発事故を上回る事故となるところだった。

事故の当事国では、核心情報の持つ重み、国民への影響力が第3国とは格段に異なる。とはいえ、政府は「隠す」「うそ」「過小評価」だけは現に戒めなくてはならない。

チュー長官は「時間はまだかかるが、方向は確実に収束に向かっている」とも言った。この言葉を信じたい。

福島第1原子力発電所の1〜6号機のタービン建屋などに強い放射性物質(放射能)を含む汚染水がたまっている問題で、東京電力は4日、比較的、汚染レベルの低い水がたまっている集中廃棄物処理施設内の汚染水について同日午後7時3分から放出を開始した。5、6号機の地下水についても午後9時から放出する。当初は5日から放出するとしていたが、「準備が整った」として4日から放出することにした。

東京電力によると、海へ放出する低レベルの放射性廃液は法律で定める濃度の約100倍。2号機のタービン建屋地下の高濃度の放射能汚染水が何らかの経路で2号機取水口付近のピット(穴)から海に漏れ続けている。汚染水を移す仮設タンクの設置が間に合わない中で、一時的な保管先を確保するため、やむなく低レベルの汚染水を海に放出することにした。

数日かけ海底沈殿

福島第1原発から漏れ出た汚染水はどこにいくのか。水産庁によると、海に流れた放射性物質は拡散して濃度が非常に薄くなり、数日かけて海底に沈殿する。さらに、海底を運ばれて、水深約3800メートルの深海に沈んでいくという。

独立行政法人・水産総合研究センターの中田薫研究主幹は「岩手県沿岸では南に向かって流れる津軽暖流があり、放射性物質が福島第1原発よりも北に流れる可能性は低い」とし、福島県よりも北の漁場については心配がないという。

一方で、この時期、海を南下していくイワシやサバなどの回遊魚がいるが、石丸教授は、放射性物質が海流に乗って千葉県沖まで南下した場合、「黒潮に乗って拡散がさらに進む」ことから、放射性物質の濃度は薄まるとみる。

生物濃縮の影響小

放射性物質を取り込んだ魚は大丈夫なのか。福島第1原発周辺で検出されているヨウ素131について、水産庁は「ヨウ素は急速に減っていくため、魚が取り込んでも影響は少ない」(研究指導課)とする。

気になるのは半減期が長いセシウム137だが、水産庁によると、セシウムは魚が取り込んでも尿やエラから排出されやすく、約50日間で半減して特定の臓器に蓄積することはない。

放射能で汚染されたプランクトンを魚が食べることで、放射性物質の濃度が高くなる「生物濃縮」の影響も小さいという。生物濃縮は、海中濃度に比べて水銀が約600倍、ダイオキシンが約1万2000倍。これに対し、セシウムは大型魚とプランクトンでほぼ同じ、5〜100倍だ。

石丸教授は「放射性物質の濃度が高い場所があっても、魚はずっと同じ場所にとどまらない。濃度が高い状況が続かない限り、心配はいらない」と指摘する。

ただ、東電は海水の放射性物質の分析結果の公表を一時中断したほか、データの訂正も相次いでおり、石丸教授は「正確なデータがないと、関係者はみな疑心暗鬼になる。正しい情報を一刻も早く公表すべきだ」と東電の姿勢を批判した。

東電は同委員会の案を取り入れず、4号機タービン建屋をタンク代わりにして水を移す計画を立てた。しかし、4号機のタービン建屋は3号機とつながり、汚染水の貯蔵場所としては使えないことがわかり、断念した。

こうしたずさんな対応で、低濃度とはいえ、自ら大量の汚染水を海に放出する事態を招いた。 原子炉を安定して冷やす循環、冷却機能はいまだ復旧しておらず、今後も注水によって汚染水は増える可能性が高い。 2号機の取水口付近では、高濃度の汚染水が海に流れ出しているが、流出を止められないのと、緊急避難的な対応であっても、故意に放出するのとでは大きく異なり、国民の理解を得るのは難しい。

東電はまた、同じ場所での2日、3日段階での濃度についても発表。2日は30万ベクレル(法令濃度の750万倍)、3日は7万9千ベクレル(同200万倍)だった。

東電は2日に採取した流出汚染水の分析に着手した段階で、流出先付近の海の汚染のレベルについて「法令基準の1千万倍程度」と説明していた。

経済産業省原子力安全・保安院によれば、1〜3号機のタービン建屋や外の立て坑にたまっている高濃度の放射性物質を含む水は計約6万トンと推定される。 汚染水について、東電は極めて高濃度の2号機の汚染水を2号機の復水器に約3千トン入れるほか、約3万トンを敷地内にある「集中環境施設」に移す。残りは仮設タンクや、静岡市から譲渡を受けた人工浮島「メガフロート」に収容する計画で、早期の仮設タンクの設置などが求められている。

ほかに1700ベクレルの放射性ヨウ素も検出された。漁協は、県全域でのコウナゴ漁を自粛すると発表した。 北茨城市沖では、1日に採取したコウナゴから4080ベクレルの放射性ヨウ素が検出されている。ヨウ素は魚介類についての暫定基準値がなく、厚生労働省は近く定める方針。

汚染水の排出・回収のめどが立たないことから、統合本部は既存設備の復旧に加え、外部構築を選択肢の一つとして検討を始めた。すでに建屋外部に出ている5本の配管のうち1本に、仮設ポンプを設置して外部電源でタンクの真水を注入している。関係者は、別のもう一本に海水との熱交換などの冷却装置を取り付け、タンクに戻し循環させることは可能とみている。

専門家からもかねてから既存設備の復旧にこだわらず、外部構築を急ぐべきだとの指摘が出ていた。

エネルギー総合工学研究所の内藤正則部長は、「(既存設備の復旧には)汚染水の排除と除染に2週間から1カ月、機器の交換などにさらに1カ月がかかる」とし、外部構築の方が早いとみる。

「作業員の被曝を抑えられる」というメリットを指摘するのは、北海道大の奈良林直教授(原子炉工学)だ。その上で、「屋外なのでエアコンのような空冷式の熱交換も考えられるほか、米スリーマイル島原発事故の処理で使われたゼオライトで汚染水から放射性物質を除去することもできる」と提案する。 九州大の工藤和彦特任教授(原子力工学)も、「汚染水排出は人海戦術になってしまうので、高い放射線量の区域外で作業ができる、新たな残留熱除去システムの設置作業を並行してやった方が早いはずだ」と話している。

東電は3月14〜15日に圧力容器を収納する原子炉格納容器の放射線量のデータから1〜3号機の燃料の損傷程度を推定した。3号機は同14日、放射線量が毎時167シーベルトにまで上昇。圧力容器内で燃料を覆う被覆管が割れたり溶けたりし、燃料が一部露出、25%損傷したとみている。

6日朝の格納容器内の放射線量は最大で1号機が毎時31.1シーベルト、2号機31.3シーベルト、3号機19.8シーベルト。東電は「かなり高線量なので、格納容器の中での作業はすぐにはできない」としている。

米エネルギー省は6日までに、福島第1原発から80キロ圏を中心とする地上の放射線量を3月30日から4月3日にかけて観測した最新の結果を公表、3月17〜19日の観測結果に比べると線量の高い地域は大幅に減少した。

同省は、19日以降まとまった放射性物質の蓄積は起きていないとしている。

今回は、地上の測定機器や航空機を使って観測、原発のすぐそばで毎時125マイクロシーベルトと高い線量が観測された。原発から北西方向に向かって毎時21マイクロシーベルトを超える地域が30〜40キロにわたって帯状に延びており、この帯から離れるにつれて線量は下がっていた。

3月17〜19日と比べると125マイクロシーベルトの地域はごくわずかになった。

一方、東京周辺の線量は毎時0・32マイクロシーベルト未満で、健康に悪影響を及ぼす量ではなかった。(共同)

福島第1原子力発電所で不眠不休の作業にあたる東京電力の社員らから拍手で迎えられた11人の男たちは、気持ちを奮い立たせた。3月17日夜、放射線が降り注ぐ中、3号機に向けた地上からの放水に先陣を切って挑み、付き添いの東電社員の指示通りの場所に着水させた警視庁機動隊員。情報が錯綜(さくそう)したため「放水は届かず失敗」と報じられる不運もあったが、帰還した現場指揮官は「警察が頼りにされていることが誇らしい」と疲れ切った表情のなかに充足感をにじませたという。(楠秀司)

始まりは「レンタル」

30時間以上にも及ぶ警察史上例のないオペレーションのスタートはあまりにも突然だった。 16日朝、警視庁警備部幹部は出勤したばかりの警備2課の大井川典次管理官(56)を呼び出した。「高圧放水車を扱える要員を集めてくれ」。10人の機動隊員が急遽(きゅうきょ)招集された。「福島に行ってくれ」。断る隊員は誰もいなかった。

発端は、政府が15日朝、警察庁に対し、警視庁第1機動隊が持つ高圧放水車を東電に貸してほしいと依頼してきたことだった。旧型を含め、全国でも警視庁と神奈川県警、埼玉県警が1台ずつ所有しているだけで、本来の目的は建物の屋上など高所にいる暴徒を制圧するという特殊車両だ。昭和44年の東大封鎖や早稲田大の警備に使用されたことがあるが、平成17年に導入された現在の車両は実際に現場で使われたことはない。

知る人ぞ知る特殊な車両にもかかわらず、何としても3号機と4号機の使用済み核燃料貯蔵プールに水を注ぎたい政府関係者が、通常の消防車よりも放水距離の長い高圧放水車に目を付けたのだ。ただ、放水関係のスイッチ類は車外にあり、放射線が降り注ぐ中での作業に向いているとはいえない側面もあったが、何よりも放水性能が優先された。

警察庁の指示を受けた警視庁はすぐに東電に放水車を引き渡し、16日に東電の社員に操縦方法を訓練するため、機動隊員を派遣する予定も組んでいた。ところが、3号機と4号機の事態が逼迫(ひっぱく)した状況になったことから、東電側が急遽、「訓練の時間がない。放水は警察官にお願いできないか。ほかの準備と支援は全部する」と依頼してきたのだ。

警察庁はこの依頼の受諾が可能か検討。警察法5条にある「民心に不安を生ずべき大規模な災害に係る事案」に該当すると判断し、要請受け入れを決めた。警視庁はすぐに高圧放水車の操縦経験のある機動隊員選びに取りかかった。

11人中10人は妻帯者 メンバーは大井川管理官を現場指揮官に、第1、3、4、6、7機動隊から2人ずつの計11人。隊員10人は全員、高圧放水車の操縦経験を持つ。年齢は25〜41歳。11人のうち10人は妻帯者だ。

命令を受けた11人はすぐさま、東京都江東区新木場の東京ヘリポートへ。午後1時20分、まずは茨城県小美玉市の航空自衛隊百里基地に向けてヘリで飛び立った。「詳細は決まっていないが原発のことをやるみたいだ」。ヘリの中で大井川管理官が隊員に話しかけると、隊員は「そう思いました」とすでに任務を察知していた。もちろん不安もあった。「難しいよな」と漏らす隊員もいた。

大井川管理官は妻に「福島に行く。当分帰れない」とだけ電話で告げた。ほかの隊員の多くも家族に仕事の内容を詳しくは話さず、一切話さないまま部隊に参加した隊員も1人いたという。

一方、警察庁は隊員の安全確保が最優先として、東電側に「自衛隊でも東電でもどちらでもいい。一番いい防護服を貸してほしい」と要請。隊員たちは午後2時に百里基地に到着し、ここで自衛隊の防護服を受け取り、東電本社の社員と警察庁幹部2人と合流。準備は整ったかにみえた。

時間ロス、疲れる隊員

日暮れも迫った午後5時半、少しでも現場に近づいておこうと、福島県楢葉町のサッカートレーニングセンター「Jビレッジ」に移動することになり、再びヘリに乗り込んだ。Jビレッジは原発から20〜30キロ圏内の屋内退避指示地域で、自衛隊の原発対策の前線基地になっている。

隊員たちの士気は高かった。待機時間はどうやって放水するかを話し合い、アイデアも出し合ったという。「このときはまだ、隊員の多くはその夜のうちに放水を決行すると思っていたはず」(警察庁幹部)。しかし、あまりにも性急な要請に対し、綿密な計画が立てられないまま緊急出動に踏み切ったことが次々と裏目に出る。

Jビレッジの上空にさしかかったとき、パイロットの目に飛び込んできたのは多数の自衛隊ヘリ。その日、上空からの放水に挑んだものの、放射線量の高さから断念したヘリの除染作業が行われていた。結局、着陸は許可されず、ほかの場所もないため、百里基地に戻らざるを得なくなった。

午後7時に帰着した隊員らは自衛隊とともにJビレッジまでの陸路を検討。パトカーに先導させて自衛隊のバスで向かうのがもっとも確実ということになり、17日午前0時、再び出発。午前3時ごろに到着した。ここで自衛隊の化学防護隊とも合流、ようやく詳細な打ち合わせをすることができた。

夜が明けた時点ですでに、ほとんどの隊員には疲労がにじみ出ていた。長い移動距離に加え、極度の緊張で睡眠も十分とれていない。なかには宿直勤務明けからそのまま参加した隊員もおり、警視庁の指揮所には「隊員が疲れている」と報告があがるほどだった。

現場から懇願「100ミリ超えても」

それでも作戦の中断はあり得ず、さらに詳細な計画を練るため、午前11時過ぎに準備拠点の福島第2原発へと向かった。約3時間にわたる打ち合わせでは、放水対象は当初の4号機から3号機に変更、許容できる放射線量も決められた。

警察庁は自衛隊基準に合わせ、往復する間も含め100ミリシーベルトまでという基準を定め、現場に伝えた。これに対し、現場側から「100ミリシーベルトを超えても活動したい」と懇願してきたという。しかし、隊員の安全をないがしろにできないとして、結局、放射線量計のアラームは余裕を持たせて80ミリシーベルトに設定することになった。

だが、ここでも思惑が外れる。第2原発でおおかたの打ち合わせを済ませるつもりだったが、実際に放水作業に付き添う東電側の作業員は第1原発を離れることができないため、第1原発到着後に改めて打ち合わせが必要になったのだ。場当たり的な作戦進行を余儀なくされた結果、時間だけが過ぎていった。=(下)に続く。

初の地上からの放水作業のため、警視庁の機動隊員らが最終目的地の福島第1原子力発電所に入れたのは、東京を出発してから26時間以上経過した17日午後3時40分。厳重に管理された免震棟には数十分かかってようやく入室できた。ここで隊員たちを驚かせたのは、連日の復旧作業に追われ、疲労の色を隠せない東京電力の社員と作業員らの大きな出迎えの拍手だった。(楠秀司)

NHK画面にくぎ付け

「何とかしたい」「必ず任務を遂行して帰りたい」。隊員らの士気は最高潮に達した。最後の打ち合わせでは、当初の放水予定場所の放射線量が高いため、場所を変更することなどが説明された。

最終的に決まった作戦はこうだ。10人の隊員を3班に分け、計3回放水する▽1つの班は操作パネル担当、射手、給水管理の3人で第1班だけ現場セット担当を置く▽1回の放水量は車両タンクの4トンと近くに設置した仮設プールの40トンの計44トン▽次の班は待機場所に停車した東電のバス内で控える▽放水後に水をためるのにかかる40分間で第2班が現場に、第3班が免震棟からバスに移動する▽指揮官の大井川管理官は3度とも立ち会う▽1人でも線量計のアラームが鳴れば撤退する▽自衛隊の化学防護隊は防護車内で放射線量計測する−というルールが設定された。

一方、ちょうどこのころ、テレビでは「まもなく放水へ」と報じられ、NHKが超望遠カメラによる原発の中継を開始。警視庁や警察庁の同僚らは画面にくぎ付けになった。だが、なかなか放水は始まらず、日が暮れて中継もできなくなった。

車外で放水活動

まもなく隊員らは東電社員に手伝ってもらいながら防護服の装着を始めた。まず、線量計を体に密着させ、その上から防護服、マスク、さらに雨がっぱ、足カバーを着用した。機密性をあげるためファスナー部分にはテープを張り、最後に重さ10キロの鉛入りジャケットという重装備だ。それでも、東電の計測では300ミリシーベルトの場所があり、不安はあったという。

久しぶりに高圧放水車を操縦する隊員もいたため、約1時間にわたって操作手順の確認や試し撃ちなどを実施。そして午後6時50分、大井川管理官と第1班の4人、そして第2班の3人が放水を行う原発2号機と3号機の間に向かった。

投光器に照らし出される3号機。骨組みがむき出しになった無残な姿を目の当たりにした大井川管理官は「爆弾を落とされた跡のようだ」。だが、ひるむ間もなく、準備に取りかかった。3号機の約20〜30メートルの場所でまっすぐに放水車を向け停車。防護服が重いため、車のドアは開けっ放しにし、隊員は計器やスイッチ類をチェック。大井川管理官は付き添いの東電側の作業員に線量を確認しながら、全体に目配せした。隊員の動きはやや速く、「焦っている」と感じたという。

作戦終了は30時間以上

午後7時5分。ついに地上から初の放水がスタート。最初は勢いの小さかった水は徐々に遠くに飛び、建屋の上部へ。マスクは曇り、声も聞き取りづらかったが、東電の社員が身ぶり手ぶりで放水場所を調整し、ようやく「OK」が出た。それから約3分間、約12トン分の放水を続けると、徐々に水勢が下がり始めたという。

ちょうどそのとき、隊員の1人が「線量計のアラームが鳴った」と報告。大井川管理官には直接聞こえなかったが、放水も水勢が弱くなり目標に届かなくなっていたことから、放水を終了した。全員待機場所のバスへ戻り、2班も含め全員で免震棟への退避を決めた。免震棟で防護服を脱いだところ、線量計が示していた値は6〜8ミリシーベルト、アラームが鳴ったという隊員は7ミリシーベルト、大井川管理官は9ミリシーベルトだった。アラームは誤作動か、隊員の聞き間違えかは分かっていない。

状況が逼迫(ひっぱく)する3号機への放水は、機動隊の作戦が終わり次第、自衛隊が実施することに決まっていた。東電は機動隊が退避したことを受け、自衛隊に開始を要請。自衛隊による放水作戦が始まった。

大井川管理官は、疲労が激しい隊員がいったん脱いだ防護服を再び着装して放水活動を続けるのは困難と判断。警察庁とも相談して完全撤退を決めた。東京を出発してから30時間余り。ここで警察史上初の作戦が終了した。

無線の情報錯綜

だが、警視庁や警察庁では落胆が広がっていた。その理由は、警視庁の指揮所には「放水は届かず」と伝わり、マスコミも「失敗」と報じていたからだ。なぜこんなことになったのか。

今回の作戦は極めて危険な任務だったことから、警視庁は実行部隊を必要最小限にしぼり、本来なら配置する通信係などは省いた。指揮所も、放水作業に全力を尽くしてもらうため、現場到着後は緊急時を除き報告は不要と指示していた。

午後7時過ぎに「現場に到着、準備中」と報告があった後、交信はしばらく途絶えた。それから十数分経過し、指揮所がしびれを切らしたのか、警察無線で現況報告を求めた。現場ではちょうど、水勢がなくなりつつあるときで、「放水するも届かず」と報告。隊員の線量計のアラームが鳴ったのはまもなくだった。

一連の流れが把握できていなかった指揮所はこのやり取りで「失敗した」と誤解。マスコミにも伝わり、テレビでは「放水届かず」と速報された。その後、完全撤退した部隊から「届いていた」と報告があり、警察庁も「届いた」と訂正発表したものの、詳細がまったく分からなかったことから、報道内容はほとんど修正されなかった。

警察が最初「誇りに思う」

バスで帰路についた隊員らは、翌18日朝に千葉市の放射線医学総合研究所で検査を受け、昼過ぎに警視庁に帰還。警察庁が詳細な聞き取りを行い、ようやく作戦の全容が判明したという。ひげは伸び、髪の毛もぐしゃぐしゃの大井川管理官はそんな経過は知らず、「やるべきこと、できることはやった」と振り返り、「警察が最初に放水したことは誇りに思う」とかみしめた。

同日夜、改めてマスコミに説明した警察庁幹部は「10分の3くらい、約12トン分は目標に到達していた」と強調。「3回放水するはずが1回になり、オペレーションとしては完遂できなかったかもしれない。だが、隊員らは文句ひとつ言わず、危険な任務についてくれた。警視庁も含め、本当に心から感謝したい」と涙を浮かべながら隊員らをたたえた。

「先陣をきって地上放水を行い、その後の自衛隊や消防隊につなげたことは高く評価できる」。20日に記者会見した中野寛成国家公安委員長と安藤隆春警察庁長官も声をそろえた。自衛隊や東京消防庁のような消防車両や放水経験がないにもかかかわらず、最初に派遣を決断した警察。使用済み核燃料を冷やすという直接の効果はあまりなかったかもしれないが、関係者に与えた勇気は大きかった。

自衛隊と東京消防庁の活躍が大きく報じられる中、20日夜に大井川管理官は警視庁でこぢんまりと開かれた会見をこう締めくくった。「もう一度行け、と言われれば行きます。隊員も『行く』と言うと思います」。

震災を伝える海外メディアの報道では、福島第1原発事故が長期化、深刻化するにつれ、東京電力や日本政府の対応を批判する記事が増えている。特に「指導力の欠如」が問題視されている。東南アジア各国が申し出たさまざまな人的、物的支援が、日本側の事情で遅れたり足止めされるケースも相次ぎ、戸惑いの声が出ている。

「驚くべき社長不在」

「消えたミスター・テプコ」(イタリア紙)。共同通信によると、欧米メディアは、東電の清水正孝社長(66)が震災発生から2日後の13日夜に記者会見して以来、公の場に姿を見せていないことを「驚くべき不在」などと一様に酷評した。

米紙ウォールストリート・ジャーナルは、第1原発の事故対応マニュアルに、緊急時に自衛隊など外部に支援を要請するための指針がほとんどないと指摘。ドイツのフランクフルター・アルゲマイネ紙も原子炉を冷却する海水の注入が遅れたことなどを厳しく非難。東電経営陣の危機管理能力に疑問を呈している。

原発とのなれ合い

日本政府にも厳しい目が向けられている。フランスのルモンド紙は「首相の存在感が希薄だ。首相の演説はメディアの関心を引かず、新聞の4ページ目を探さなければ出てこない」と批判。ドイツ紙ウェルトも「情報公開に消極的」と日本政府の対応の不備を指摘した。

英誌エコノミストは日本政府と原子力関連産業の関係を「なれ合い」と指弾。原発の安全に関する議論を押さえ込み、原発がはらむリスクを極端に低く見積もってきたと非難した。

宙に浮いた外国支援

3月13日に福島県相馬市に派遣されたシンガポールの救助隊は16日には帰国の途へ。原発事故で日本政府から退避を勧告されたためだが、シンガポール政府関係者は「被災地で実質的な活動はできなかった」と明かす。

タイは日本人の口に合うようにとタイ米1万トンのほか、もち米5000トンを送る計画だったが「輸送先などの明確な返答がなく」(タイ外務省当局者)支援を断念した。

インドネシアは毛布約1万枚を送ったが「(毛布の厚みなど)仕様が合わない」と日本側から説明され、準備し直した。インドネシア国家災害対策庁は「日本は自然災害で外国からの支援を受けた経験が乏しい。受け入れルールもなく対応が難しいようだ」と話した。

外務省によると、これまでに134の国・地域と39の国際機関が支援の意思を表明したが、日本が受け入れた国・地域と機関は約30にとどまる。支援を断られた国からは「一括した受け入れ窓口がなく、情報が錯綜(さくそう)している」と日本の混乱ぶりに不満も出ている。