作業員3人が被曝した建屋の水、放射性物質が通常の1万倍 東電が発表

2011.3.25 07:20

東京電力福島第1原発3号機で復旧作業に当たっていた協力会社の3人が高線量の放射線に被ばくし、うち2人が皮膚への障害が大きいベータ線熱傷の疑いと診断された事故で、東電は25日、現場のタービン建屋地下にたまった水の放射性物質の量が、通常の原子炉内の水の約1万倍に達していたと発表した。

冷却機能が失われた3号機で、原子炉や使用済み燃料プールにある燃料の一部が損傷している可能性を裏付けた。

2人は長靴をはいておらず、足が水に漬かった。東電は被ばくの原因について「前日の現場調査の際は水はほとんどなく、線量も低かった。このため、線量計のアラームが鳴っても故障と思い込み、作業を継続したとみられる」としている。今後、アラームが鳴った際の現場退避を再度徹底する。2人は25日、詳しい検査を受けるため、前日に入院した福島県立医大から放射線医学総合研究所(千葉市)に移される。

3号機も放射性物質が大量漏出の恐れ 「原子炉損傷の可能性も」保安院

2011.3.25 12:36

東京電力は25日、東日本大震災で深刻な被害を受けた福島第1原子力発電所で被曝(ひばく)した作業員2人が病院に搬送された事故で、作業区域にたまっていた水の放射性物質(放射能)濃度が通常の炉心の水の約1万倍だったと発表した。壊れた燃料棒の放射性物質が炉心の水にとけ込み、漏れだしているとみられる。格納容器が壊れた恐れがある2号機に加え、3号機の原子炉からも何らかのかたちで大量の放射性物質が漏れ出している恐れが出ている。

水は3号機の発電機があるタービン建屋の地下1階にたまっていた。東電の調査によると、セシウム、ヨウ素、コバルトなどの放射性物質が1立方センチメートルあたり390万ベクレル含まれていた。

これらの放射性物質は通常は燃料棒の中に閉じこめられて炉内の水に溶け込むことはない。今回は溶け込んでいたことから、高温になった燃料棒から炉心の水に放射性物質が溶け出し、その水が何らかの理由でタービン建屋内に出てきたとみられる。

同原発ではこれまで、原子炉の外枠にあたる格納容器が破損したと疑われる2号機で、原子炉内の放射性物質が大量に漏れ出している可能性が指摘されてきた。今回、3号機の建屋内で放射性物質を多く含んだ水が見つかったことで、3号機でも高濃度の放射性物質を閉じこめられずにいる公算が大きくなった。

経済産業省原子力安全・保安院の西山英彦審議官は25日午前の会見で、「放射性物質は使用済み核燃料プールから出た可能性もある。3号機の原子炉の数値をみると原子炉による閉じこめはある程度機能していると思っているが、よく検証せねばならない。毀損している可能性も十分にある」と述べた。

病院に運ばれた2人は長靴を履かずに水の中に足を入れ、放射性物質が足に付着した。東電は「前日の作業では水はなかったため、長靴を履かずに現場に入った」と説明している。また現場周辺の放射線量は1時間あたり200ミリシーベルトという高い値だったが、前日は数ミリシーベルト程度だった。このため放射性物質の漏出が現在も拡大している可能性もある。

3号機では原子炉に水を送り込むポンプの修理をすすめる予定だったが、作業は現在も中断している。

検出 文科省

2011.3.25 13:03

文部科学省は25日、東京電力福島第1原発の約30キロ北西の地点で、約24時間の積算放射線量を調査し、一般人の年間被ばく線量限度1ミリシーベルト(=千マイクロシーベルト)を超える1・4ミリシーベルトを計測したと発表した。

文科省は23日、原発から約25〜30キロの福島県内6地点で線量計を設置し測定を開始。このうち1カ所で1・4ミリシーベルトを計測したほか、ほか5カ所でも約21〜25時間経過後に0・10〜0・86ミリシーベルトを計測した。

文科省は積算放射線量の調査を続けるとともに、測定地点を増設する方針。

福島原発3号機、川崎市消防局が放水開始

2011.3.25 14:08

東日本大震災で深刻な被害を受けた東京電力福島第1原発で、東京消防庁によると、25日午後1時半ごろ、川崎市消防局が3号機への放水活動を始めた。

福島原発1、2号機・地下の水にも高い放射線量 復旧作業が中断

2011.3.25 14:41

東日本大震災で深刻な被害を受け予断を許さない危険な状況が続く東京電力福島第1原発で、東電は25日、1、2号機の建物地下で見つかった水たまりから高い放射線量が確認されたとして、復旧作業を中断したことを明らかにした。

2号機は15日の爆発で格納容器につながる圧力抑制室が破損したとみられており、建屋内は放射線量が高くなっている。

一方、黒煙が発生し中断していた3号機の復旧作業は24日に再開されたが、作業員3人が被曝したほか、2号機は放射線量が高くてポンプのある建屋内に入れないなどの障害が発生している。

福島第1原発1号機の給水、「真水」に切り替え

2011.3.25 18:14

東日本大震災で被災した東京電力福島第1原発の1号機で25日午後3時40分、真水を使った原子炉と使用済み燃料プールへの給水作業が始まった。これまでは原子炉に海水を注水してきたが、敷地内にある真水の復水貯蔵タンクの復旧などで消防車に直接つないで、1号機に真水を送ることが可能になった。2、3号機でも、給水を海水から真水に切り替える作業を進めており、明日までに作業を終えたい考えだ。

海水を使う場合、塩が結晶となって燃料棒を殻のように覆い金属部品の腐食のおそれがある。真水に切り替えることで、そうした懸念が払拭され「冷やす作業の信頼性が高まる」(東電)という。

当面は給水に消防車を使うが、1〜3号機の復水ポンプや純水ポンプなどが復旧すれば、順次、ポンプに接続する。

1号機の水も濃度1万倍 3号機同様、炉心燃料から漏出か

2011.3.26 00:44

東京電力は25日、東日本大震災で深刻な被害を受けた福島第1原子力発電所1、3号機の発電用タービン建屋内にたまっていた水の放射性物質(放射能)の濃度が通常の原子炉内の水の1万倍に達していたと発表した。前日に作業員3人が被(ひ)曝(ばく)した3号機の水を調べたところ高濃度だったことが判明。1号機についても分析していた。2号機は水の採取はできていないが、水面の放射線量が高水準のため、同レベルの濃度になっているとみられる。

経済産業省原子力安全・保安院は、3号機について「原子炉の一部が破損している可能性がある」としており、原子炉内の燃料棒の溶融で発生した大量の放射性物質が外部に漏れだしている恐れが高まった。東電は水のある場所での作業を中断しており、今後の復旧の大きな障害となるのは避けられない。

3号機は核分裂で生成されるヨウ素131やセシウム137などの濃度が1立方センチメートル当たり390万ベクレルで、1号機も380万ベクレルだった。通常の運転時の水は数百ベクレルという。

1号機の水面の放射線量は1時間当たり200ミリシーベルトで、濃度の分析が終わっていない2号機も200〜300ミリシーベルトあった。水位は3号機で最大1・5メートルに達していた。4号機でも水たまりが確認された。放射性物質は通常、金属の被覆管で覆われた燃料棒の中に閉じ込められており、保安院では「原子炉を源とする可能性が高い」と、外部漏出の恐れを指摘した。

復旧作業では1、3号機原子炉への消防ポンプによる注水について、海水から真水に切り替えた。機器の故障などを防ぐため。

被曝した3人を治療した放射線医学総合研究所(千葉市)は同日、放射性物質が皮膚に付着した2人について、内部被曝と診断した。症状は軽く、最低4日ほどの入院で退院できる見通しという。2人は関電工社員、もう1人は関電工の下請け会社社員だった。

2号機にも真水注入へ 水たまりの除去も課題 福島第1原発

2011.3.26 10:03

陸上自衛隊が23日に撮影した福島第1原発の2号機

東日本大震災による福島第1原発の事故で、東京電力は26日、2号機の原子炉を冷やすために注入している海水の真水への切り替えなど復旧に向けた作業を進めた。

原子炉から漏れたとみられる高い濃度の放射性物質で汚染された水たまりの除去も課題。作業員の深刻な被ばくが再び起きるのを防ぐため、タンクなどへの回収を実施する。2号機ではさらに、中央制御室の照明を点灯し、計器で原子炉を監視できる状態を目指す。

各号機のタービン建屋で見つかった水たまりのうち、1、3号機は通常の炉心の水の1万倍と高濃度。まだ濃度が分かっていない2、4号機の水の分析を進めるとともに、除去作業を行う。

2号機の原子炉内には消防ポンプなどを使い、近くのダムから仮設タンクにためた真水を注入する計画。冷却機能を失った原子炉を冷やすため、これまでは海水を入れていたが、塩分で冷却効率が悪くなる懸念がある。すでに1、3号機は真水への切り替えを済ませている。

放水口付近の海水から基準の1250倍 ヨウ素131を検出 福島第1原発

2011.3.26 11:11

記者会見する経産省の西山英彦大臣官房審議官=26日午前、経産省

東京電力福島第1原子力発電所の放射能漏れ事故で、経済産業省原子力安全・保安院は26日記者会見し、発電所の放水口付近の海水から、法定の濃度限度を1250倍上回るヨウ素131が検出されたことを明らかにした。保安院は「放射性物質を含んだ水が何らかの形で流れている可能性がある」としている。

保安院によると、海水は25日午前8時半ごろ、放水口付近でサンプル採取した。500ミリリットル飲むと一般人が1年間で浴びていい放射線限度(1ミリシーベルト)に達するレベル。ただ、「周辺では漁業が行われておらず、海水に放出された放射性物質は拡散する。影響は少ない」としている。

福島第1原発では、21日にも放水口付近の海水から基準値の126倍のヨウ素131が検出されている。

1号機地下の放射能汚染、作業員に事前周知せず

2011.3.26 13:11

福島第1原子力発電所3号機で24日に作業員3人が被曝した事故で、事前に1号機のタービン建屋地下の水たまりから高濃度の放射線を検出しながら、東電が作業員への周知を怠っていたことが26日、分かった。ずさんな情報管理が極限状況にいる作業員の安全を脅かしており、東電は「1号機の情報をしっかり各現場に注意喚起していれば、被曝は防げた」と認めた。

東電福島事務所によると、1号機の地下で18日、水たまりの放射線量が1時間当たり200ミリシーベルトの高濃度であることを確認した。だが、幹部への通告や、作業員間の情報共有はできていなかったという。

また、被曝した3人が作業を始めた24日午前10時半の約1時間前にも、同じ1号機地下の水たまりで同程度の放射線量を測定したがこちらも周知しなかった。

同原発では3号機のタービン建屋内で作業していた3人が高濃度の放射性物質に汚染された水で被曝。その後、1、2、4号機でも汚染された水たまりが見つかっており、原子炉内の配管などから漏れ出した可能性が指摘されている。

「ただちに健康に影響せず」 海水1250倍放射性ヨウ素検出で原子力安全委

2011.3.26 21:29

原子力安全委員会は26日、東京都内の記者会見で、福島第1原発の放水口付近の海水から法令限度の約1250倍の放射性ヨウ素が検出されたことについて「健康にただちに影響が出るとは考えていない」との見解を示した。

海産物についても「放射性物質は、海中で希釈、拡散する」として短期的な悪影響を否定した。また原発から北西約30キロの福島県内で計測された放射性物質についても「身体への影響を生じるレベルではない」と説明。現段階で避難や屋内退避区域の設定を見直す考えはないとした。

2号機制御室も写真公開

2011.3.26 22:23

照明が点灯した福島第1原発2号機の中央制御室=26日午後6時30分ごろ(東京電力提供)

東京電力は26日、照明が同日午後に復旧した福島第1原発2号機の中央制御室の写真1枚を公開した。

撮影は午後6時半ごろ。隣にあり、すでに照明が復旧した1号機の制御室と同様に、天井のパネルが落下しかけている。制御パネルに大きな損傷は見られなかった。

5基で制御室に照明 冷却、真水へ切り替え進む 福島第1原発事故

2011.3.26 22:25

東日本大震災による東京電力福島第1原発事故で、2号機の中央制御室の照明が26日午後4時46分、点灯した。これで4号機を除く5基で制御室の照明がともり、復旧作業や、原子炉や使用済み燃料プールの状況把握に向け環境改善の一歩となった。4号機も照明点灯を目指している。

東電は、冷却機能を失っている1〜4号機の使用済み燃料プールへの注水を、27日にも海水から真水に切り替える。塩分による冷却機能の低下や機器への悪影響が懸念されるためで、1〜3号機の原子炉への注水は既に真水へ切り替えた。第1原発を安定させる作業はじわりと進んでいる。

注水を真水に切りかえた1〜3号機の原子炉は、圧力や温度が安定しているという。

高濃度の水漏れ、配管原因か 循環復旧長期化の恐れ

2011.3.26 22:36

福島第1原子力発電所1〜3号機の発電用タービン建屋地下にたまっている高濃度の放射性物質(放射能)を含む水は、原子炉につながる配管や弁、ポンプが損傷して漏れ出している可能性が高まってきた。この水が海に流れ込んでいる恐れもある。高水準の放射線量で作業ができなくなるだけでなく、安定化に不可欠な原子炉内の水を循環させて冷却する機能の復旧にも大きな障害となる。東京電力や経済産業省原子力安全・保安院では、損傷場所を迂(う)回(かい)して循環させることなどを検討しているが、復旧までの時間が長期化する恐れが出てきた。 1、3号機の水からは核分裂生成物のセシウム134などが高い濃度で検出されており、東電は「最近まで核分裂を起こしていた燃料に接していた」と判断している。過熱による溶融で燃料棒から漏出した大量の放射性物質が水に含まれ、通常運転時の1万倍の高濃度になったとみられる。

また原子炉を覆う格納容器は内部の圧力が安定していることから大きな損傷はなく、配管などの損傷が原因との見方を強めている。

東電が採用している「沸騰水型原子炉(BWR)」は、燃料棒のある炉心で発生した蒸気を直接、タービンに送って回転させ、発電している。蒸気は復水器で冷やして水に戻し再び原子炉に送り込む仕組みだ。原子炉とは別の蒸気発生器を使う「加圧水型(PWR)」よりも、タービンも含め広範囲に汚染水が循環するため、厳重に閉じ込める必要がある。

原子炉とタービン間の循環以外にも、外部から海水との熱交換で冷やした水を循環させ、燃料棒を冷やすシステムがある。現在の原子炉への給水だけでは、水は蒸発してしまい十分な冷却効果は得られず、循環・冷却の復旧は急務だ。

ただ仮にポンプが無事でも配管や弁が損傷していると気密性が失われ、循環ができない恐れがある。タービン建屋の地下には配電盤やポンプなど重要な設備があるが、放射線量が高く、修理や交換ができない状態にある。

最優先の課題は、損傷場所の特定だ。東電は中央制御室の計測機器の復旧を急ぎ、圧力などのデータなどから探っていく考え。また放射線量を下げるため、水中ポンプを使い水を排水する作業も急いでいる。

保安院は「どこかで漏れてくれば別のルートを使う。ルートの切り替えは漏れている場所が分かればできる」と、循環は可能とみている。東電も「発想の転換が必要になる」とし、損傷を想定した代替ルートの検討に入った。

一方で、保安院は「水の除去ができるのか、機器の回復ができるのかなど、いくつものハードルがある」とし、復旧の見通しの厳しさも指摘している。

大津波、2年前に危険指摘 東電、想定に入れず被災

2011.3.26 22:42

東日本大震災で大津波が直撃した東京電力福島第1原発(福島県)をめぐり、2009年の審議会で、平安時代の869年に起きた貞観津波の痕跡を調査した研究者が、同原発を大津波が襲う危険性を指摘していたことが26日、分かった。

東電側は「十分な情報がない」として地震想定の引き上げに難色を示し、設計上は耐震性に余裕があると主張。津波想定は先送りされ、地震想定も変更されなかった。この時点で非常用電源など設備を改修していれば原発事故は防げた可能性があり、東電の主張を是認した国の姿勢も厳しく問われそうだ。

危険性を指摘した独立行政法人「産業技術総合研究所」の岡村行信活断層・地震研究センター長は「原発の安全性は十分な余裕を持つべきだ。不確定な部分は考慮しないという姿勢はおかしい」としている。

4号機・制御室の復旧作業続行 汚染水は復水器に回収

2011.3.27 09:11

東日本大震災による福島第1原発事故で東京電力は27日、中央制御室の照明がついていない4号機の点灯や、1〜4号機の使用済み燃料プールへの真水注水に向け、作業を続けた。

プールには、これまでは海水を入れていたが、塩分による冷却機能低下や機器への悪影響が懸念されるため、真水に切り替える。

1〜4号機のタービン建屋の地下で水がたまり、1〜3号機では高い放射線量が検知された状況を改善するため、1号機で地下に設置したポンプで水をくみ上げ、復水器に回収する作業を進めた。2号機の水も復水器にためる方向で準備。3、4号機は回収方法を検討している。 1〜3号機の原子炉への真水の注入は、現在の消防ポンプから外部電源による電動ポンプに切り替える。

福島原発・放水口付近の海水から1850倍放射性ヨウ素を検出

2011.3.27 11:49

原子力安全・保安院は27日午前、福島第1原発の放水口付近で26日に採取した海水から、法令で定める濃度限度の約1850倍の放射性ヨウ素131が検出されたことを明らかにした。25日に採取した海水は約1250倍で、濃度はさらに上昇した。

2号機建屋の水から極めて高い濃度の放射性物質 原子炉から漏出か

2011.3.27 11:57

経済産業省原子力安全・保安院は27日、福島第1原子力発電所2号機のタービン建屋にたまっていた水は、表面の放射線量が毎時1シーベルト以上で、高濃度の放射性物質が含まれているとの分析結果を明らかにした。

このたまり水に含まれるヨウ素134の濃度は、1立方センチ当たり約29億ベクレルと、極めて高いという。

保安院は水に含まれる放射性物質について、通常なら原子炉内に閉じ込められている半減期が短い物質が含まれているとみており、原子炉の水が漏れだしている可能性が高い。

東電、放射性物質「通常の1000万倍」 福島2号機の水

2011.3.27 13:17

東京電力は27日、福島第1原子力発電所2号機のタービン建屋地下の水たまりで26日に採取した水の放射性物質の濃度は、通常に運転している原子炉内の水の約1000万倍にあたると発表した。

東電によると、水たまりで測定した放射線量は毎時1000ミリシーベルト以上に達していた。測定者は大量の被曝を避けるため、途中で作業をやめ、退避した。今回の数値は事故後、測定された放射線量としては最大という。

福島・放射能情報(3月27日夕)飯舘で横ばい、福島、郡山など微減

2011.3.27 21:01

福島県災害対策本部が27日夜発表した県内の環境放射能測定結果によると、福島第1原発から北西40キロの位置にある飯舘村役場で、同日午後5時に毎時9.39マイクロシーベルト(前日9.49マイクロシーベルト)だった。県内で最高の値で、横ばい傾向にある。

このほか、福島市の県北保健福祉事務所(北西61キロ)で毎時3.60マイクロシーベルト(同3.82)▽郡山市の郡山合同庁舎(西58キロ)で毎時3.06マイクロシーベルト(同3.31)▽いわき市のいわき合同庁舎(南南西43キロ)で毎時0.98マイクロシーベルト(同1.21)と、微減傾向にある=測定はいずれも午後。

濃度1000万倍は誤り 東電「別の放射性物質と取り違えた」

2011.3.27 21:23

東京電力は27日、福島第1原子力発電所2号機の事故で、2号機地下にたまった水の放射性物質(放射能)の濃度が通常の1000万倍としたヨウ素134の調査は別の放射性物質コバルト56と取り違えたと発表した。

武藤栄副社長が27日夜記者会見し、「ヨウ素134の29億ベクレルという数字に誤りがあった」と述べた。

東電と経済産業省原子力安全・保安院は26日に2号機タービン建屋地下1階で採った水の放射線濃度は、1立方メートル当たり29億ベクレルとしていた。

1号機たまり水の除去を継続 100ミリシーベルト超の作業員19人に

2011.3.28 09:09

陸上自衛隊が撮影した、福島県の東京電力福島第1原発の(上から)1号機、2号機、3号機、4号機=27日午前

東日本大震災による福島第1原発事故で東京電力は28日、1号機のタービン建屋地下にたまった放射性物質を含む水を、原子炉の蒸気を冷やすための復水器に回収する作業を続けた。

2、3号機については、復水器が満水に近い状態。たまり水を収容する容量を確保するため、中の水を移す場所を探している。4号機のたまり水についても移動先を検討している。

たまり水が見つかった各タービン建屋には、電気系統の設備が集中。水がたまったままだと、外部電源を使って原子炉を冷却する機能の復旧作業ができないため、水の除去が最優先の課題になっている。

また東電は、被曝線量が100ミリシーベルトを超えた作業員が同日までに19人に達したことを明らかにした。原発作業員の上限は通常は年間50ミリシーベルト。緊急時のみ100ミリシーベルトだが、厚生労働省は今回の事故対策に限って250ミリシーベルトまで引き上げている。

福島原発5、6号機の放水口付近で通常の1150倍の放射性ヨウ素検出

2011.3.28 11:20

陸上自衛隊が27日午前に撮影した東京電力福島第1原発4号機。ドーム状のものは原子炉格納容器のふた

経済産業省原子力安全・保安院は28日、東京電力福島第1原子力発電所の5、6号機の放水口付近で、通常の1150倍の放射性ヨウ素を検出したことを明らかにした。濃度限度の1150倍のヨウ素131を検出したという。

5、6号機は同原発1〜4号機の北側にあり、1〜4号機の放水口から出た放射性物質が岸沿いに流れ出た可能性もあるという。

東電「決死隊」1日2食の劣悪環境 一時は水も1・5リットルのみ

2011.3.28 14:39 (1/2ページ)

東京電力福島第1原発事故の収束に向けて、放射線量の高い現場で命がけの作業を続けている同社と協力会社の社員が、1日に「非常食2食」しか摂取できないという劣悪な環境に置かれていることが28日、分かった。原子力安全・保安院の横田一磨統括原子力保安検査官が福島県災害対策本部で会見し、明らかにした。

横田氏は作業状況などの確認のため、22〜26日に福島第1原発を視察。現場では新たな水、食糧などが入手困難な状況で、一時は1日あたり1人に提供される水の量は「1・5リットル入りペットボトル1本」だったという。

水に関しては、その後改善されたが、食事は朝、夜の1日2食で、朝食は非常用ビスケットと小さなパック入り野菜ジュース1本、夕食は「マジックライス」と呼ばれる温かい非常用ご飯1パックと、サバや鶏肉などの缶詰1つだけだという。

マジックライスは「ワカメ」「ゴボウ」「キノコ」「ドライカレー」の4種類から選べるという。

こうした待遇は、東電社員と協力会社社員とも一緒で、東電幹部も同じものを食べているという。

横田氏は「協力したいが基本的には事業者(東電)の問題。大変厳しい環境で作業に必要なエネルギーを得られていないと思う」と話した。

作業員は常時約400人。「約1週間おきに交代していると思われる」(横田氏)が、作業時以外は、原子炉建屋から数百メートル離れた「免震棟」と呼ばれる建物を拠点にしている。

下着など衣服も不十分で「着替えも難しい」(同)ほか、免震棟内は暖房が入っているとはいえ、夜間は毛布1枚づつしか与えられず、底冷えする中で眠っているという。

さらに、現地は基地局の倒壊などで、衛星回線を除き、固定、携帯電話ともつながらない状況。「作業員らは家族との連絡手段も断たれている」(同)。トイレの水は確保されているが、「手洗いに水が使えず、洗浄用アルコールを用いている」(同)という。

こうした環境の中、作業員からは愚痴などが聞かれるものの、作業の拒否などには至っていないという。

ただ、発電所内はテレビを全局見ることができ、24日に3人が被曝した事故のニュースでは、現場の放射線量の高さに衝撃を受ける作業員も多かったという。

横田氏は自身が5日間の現地確認中に受けた放射線量は計883マイクロシーベルトだったとし、胸部レントゲン約15回分の放射線量にあたる。

横田氏は「福島第2原発の作業員を第1に投入し、交代を促す」など、第1原発の作業員の過労や、被曝防止の対応が必要との認識を強調した。

5、6号機付近の海の放射能濃度が上昇、法令基準の1150倍

2011.3.28 15:44 (1/2ページ)

福島第1原発周辺で観測されたデータについて説明する東京電力の担当者=28日午後、東京・内幸町の本店

東京電力は28日、東日本大震災で被害を受けた福島第1原子力発電所の5、6号機放水口付近の海水の放射性物質(放射能)濃度が上昇したと発表した。27日に採取した海水から法令基準濃度の1150倍の放射性ヨウ素が見つかった。1〜4号機の放水口付近の海から流れついたとみられる。また、原子力安全委員会は28日、2号機地下で見つかった大量の放射性物質を含んだ水が地下や海に漏れ出ることへの懸念を示した。

東電が27日午後2時5分に5、6号機放水口北側約30メートルの海水を調査したところ、ヨウ素131が法令基準濃度の1150倍含まれていた。26日に記録した725倍から急上昇した。

同原発周辺では、1〜4号機放水口近くで26日午後2時半に汲み取った海水から、法令基準限度の1850倍のヨウ素131が見つかっている。この海域の数値は27日には250〜275倍に低下しており、東電は「1〜4号機付近にあった放射性物質を含んだ海水が沿岸の流れにのって5、6号付近まで回った」としている。

また原子力安全委員会は28日、2号機タービン建屋地下で見つかった高放射性物質濃度の水について菅直人首相向けの助言をまとめた。同委員会は見つかった水が「一時溶融した燃料と接触した格納容器内の水が何らかの経路で直接流出してきた」と推定。この水の地下や海への漏出を防ぐため、地下水や海水のサンプリング調査を強化するよう求めた。

東電は28日、1号機タービン建屋地下で見つかった放射性物質を含んだ水の排出をポンプ3台を使って続けたが、作業終了のめどはたっていない。2〜4号機についても同様の処理を検討している。

東電は28日未明、2号機地下の水の放射性物質濃度について、27日昼に発表した1立方センチメートルあたり29億ベクレルから2千万ベクレルに訂正した。

福島原発・2号機の立て坑から高放射線量の水 地下から漏れ出す?

2011.3.28 19:08 (1/2ページ)

東京電力は28日、東日本大震災で深刻な被害を受けた福島第1原子力発電所で、1〜3号機の海側にある深さ約16〜26メートルの3つの立て坑から高い放射線量の水があふれ出しそうになっていると発表した。2号機の立て坑では、水面の放射線量が1時間あたり1千ミリシーベルト以上に達している。1〜3号機の地下1階にたまっている水が漏れ出したとみられる。

この立て坑は、冷却用の海水をタービン建屋まで運ぶ配管が通っている通路「トレンチ」に降りるためのもの。1号機では深さ16・1メートルに対して残り10センチのところまで水面が到達。深さ15・9メートルの2号機の立て坑では残り1メートル、深さ25・7メートルの3号機では残り1・5メートルまで水面が上がっている。

2号機の立て坑の水面の表面の放射線量は1時間があたり1千ミリシーベルト以上。1号機は0・4ミリシーベルトだった。3号機は周辺のがれきが障害となって測定できていない。

立て坑には通常、水が通ることはない。東電は1〜3号機のタービン建屋の地下1階で見つかった水の放射線量と、立て坑の水の放射線量の値が近いことから、地下の水が何らかのかたちでトレンチに流れ込んでいるとみている。

それぞれのトレンチは高さ2・6〜4・4メートル。横幅が2・4〜3・7メートル。長さは162〜74メートルあるという。東電は最も放射線量が高い2号機では、「トレンチ内に高放射性物質濃度の水が6千立方メートルたまっている可能性もある」としている。

東電社員が27日午後3時半ごろ、それぞれの立て坑の水位が上がっていることが気づいた。1号機では水が海にあふれ出さないように土嚢(どのう)を積むなどの措置を行っている。

福島原発「多重防護」の甘さ露呈 「想定外」連鎖で深刻化

2011.3.28 19:27

東日本大震災で予断を許さない状況が続く東京電力福島第1原発。予想を超える大津波に見舞われ、「想定外」の連鎖で事態が深刻化した。大津波の可能性を指摘する研究者もいたが、東電は想定の見直しを事実上、棚上げし、国内最悪の原発事故を防げなかった。(長内洋介)

東電によると、福島第1原発を襲った津波の高さは約14メートル。想定した5・4〜5・7メートルの倍以上に達し、沖合の防波堤も乗り越えた。損傷が大きい1〜4号機は標高約10メートルの敷地にあり、約4メートルの波が敷地内に押し寄せたことになる。

津波の影響で、タービン建屋の地下にある非常用ディーゼル発電機が水没して故障。同発電機用の軽油タンクも流され、冷却系の電源がすべて失われた結果、炉心溶融や水素爆発などの深刻な事態に陥った。

なぜ被害拡大を防げなかったのか。最大の原因は波高が想定を超えたことだが、非常用の電源設備を地下や海岸近くに設置するなど、津波の上陸を「想定していなかった」(東電)ことも影響した。設備を高所に置くと地震の揺れが大きくなるジレンマもあるが、専門家は「電源の多重防護が甘かった」と指摘する。

■経験以上に「まさか」

では、想定した津波の高さは妥当だったのか。東電は慶長、明治、昭和の三陸沖地震や福島沖、房総沖などで起きたマグニチュード(M)8級の歴史地震のデータを基に、沿岸で起こり得る最大の津波をシミュレーションで計算した。

国の指針では「極めてまれではあるが、発生の可能性を想定することが適切な津波」を対象に、その津波が来ても「安全機能が重大な影響を受ける恐れがないこと」とされている。

今回は国内で前例がないM9・0の巨大地震で、三陸沖から茨城沖まで広範囲のプレート(岩板)境界が連動して破壊された。過去の経験則に従えば「想定は困難」(東電)だった。

原発の津波想定は、土木学会が平成14年に作成した評価法が使われている。歴史的地震の文献や断層モデルを組み合わせた手法だ。国際原子力機関(IAEA)の安全基準にも例示されるなど信頼性は高いとされ、東電もこの手法で14年に津波想定を計算していた。

評価法の作成に関わった電力中央研究所の松山昌史上席研究員は「日本は津波の歴史や文献が世界で最も残っているが、人間が経験した以上のことは想像できない。M9はまさかという気持ちだ」と肩を落とす。

■見直し先送りした東電

ただ、大津波への懸念が研究者の間で全くなかったわけではない。

三陸沖から福島沖のプレート境界が連動して壊れる巨大地震により、過去3千年で3回の大津波が起きたことが近年の地質調査で判明し、学会などで発表されていたからだ。

最後に起きた貞観(じょうがん)地震(869年、M8・3)から1千年以上が経過しており、政府の地震調査委員会は今年2月、三陸沖から房総沖の地震評価の見直しに着手。貞観地震が起きたことを明記した改訂版を4月に公表する予定だった。

一方、東電は平成21年6月、国の耐震指針の見直しを受け、福島第1原発の耐震性の再評価を原子力安全・保安院に報告。この審議過程で貞観地震の危険性を指摘されたが、「学術的な見解がまとまっていない」として、津波想定の見直しを先送りしていた。

貞観タイプの地震は発生間隔に数百年のばらつきがあり、震源域も十分に解明されておらず、まだ研究途上にあるのは確かだ。今回の地震が「貞観の再来」かどうかも議論が分かれる。

ただ、学界、国、東電がいずれも「可能性」を認識していながら、結果的に「想定外」となってしまった事実は重い。

地質調査をした東大地震研究所の佐竹健治教授は「調査結果の広報が不十分だった。千年前のようなことが、すぐに起きるとは思わなかった」と漏らした。

■過大投資認めぬ雰囲気

今回の事態を受け、原発の津波対策は抜本的な見直しを迫られる。

京都大原子炉実験所の釜江克宏教授は「高い防波堤を造れば安心ということではなく、想定を超える津波でも最悪のシナリオに至らない多重、多様なバックアップが必要」と強調する。

首藤伸夫・東北大名誉教授(津波工学)は「原子炉の冷却装置が水をかぶっても運転できるように業界に提言してきたが、想定を超える津波への備えは過大投資だとして認めない雰囲気が強くある。どこが弱点だったのか徹底的に調べなくてはならない」と指摘した。

福島・放射能情報(3月28日夕)飯舘で横ばい、福島、郡山など減少

2011.3.28 19:30

福島県災害対策本部が28日夕発表した県内の環境放射能測定結果(暫定値)によると、福島第1原発から北西40キロの位置にある飯舘村役場で、同日午後4時に毎時9.12マイクロシーベルト(前日9.37マイクロシーベルト)だった。県内で最高の値で、横ばい傾向にある。

このほか、福島市の県北保健福祉事務所(北西61キロ)で毎時3.02マイクロシーベルト(同3.54)▽郡山市の郡山合同庁舎(西58キロ)で毎時2.69マイクロシーベルト(同3.07)▽いわき市のいわき合同庁舎(南南西43キロ)で毎時0.90マイクロシーベルト(同0.98)▽南相馬市の南相馬合同庁舎で1.06マイクロシーベルト(同1.09)と減少傾向にある=測定はいずれも午後4時。

保安院、プルトニウム検出に「非常に憂える事態」も健康への影響は否定

2011.3.29 08:31

経済産業省原子力安全・保安院は29日、福島第1原発の敷地内からプルトニウムが検出されたことについて「燃料に一定の損傷があって本来の閉じ込め機能が壊れていることを示しており、非常に憂える事態だ」との見解を示した。

保安院は、東電が土壌を採取した21〜22日の段階で、既に燃料が損傷していた可能性があると指摘。一方、今回検出された濃度は、過去の核実験に伴い国内で観測されたレベルと同程度で、健康に影響を与えるものではないとしている。

福島原発、水の排出は解決めど立たず 冷却機能回復へ作業続行

2011.3.29 08:45

東日本大震災による福島第1原発事故で東京電力は29日、原子炉や使用済み燃料プールの冷却機能回復に向けた作業を続行した。

1〜3号機のタービン建屋地下に、高濃度の放射性物質を含む水がたまっていたのに続き、建屋外の立て坑にも高い線量の水があることが分かり、こうした水の排出が大きな課題になっているが、解決のめどは立っていない。

冷却作業のうち1号機では、原子炉を冷やす水の注入に使っている消防ポンプを、29日中にも仮設の電源ポンプに切り替えることを目指している。

タービン建屋地下のたまり水については、タービンを回した後の蒸気を水に戻して再利用する「復水器」という装置に移して回収する作業を1号機で継続。

ほかの号機でも復水器に入れる方針だが、復水器が満杯のため、復水器内の水を別のタンクに移す作業が必要になっている。

福島・放射能情報(3月29日朝)南相馬市、微減続く

2011.3.29 11:38

福島県災害対策本部が29日午前に発表した県内の環境放射能測定結果によると、福島第1原発から北24キロの「自主避難」地域にある南相馬市の県合同庁舎で、同日午前9時に毎時0.96マイクロシーベルト(前日1.01マイクロシーベルト)だった。微減傾向が続いている。

このほか、福島市の県北保健福祉事務所(北西61キロ)で毎時3.02マイクロシーベルト(同3.82)▽郡山市の郡山合同庁舎(西58キロ)で毎時2.59マイクロシーベルト(同3.31)▽いわき市のいわき合同庁舎(南南西43キロ)で毎時0.74マイクロシーベルト(同1.21)▽飯舘村役場(北西40キロ)で毎時8.50マイクロシーベルト(同8.95)と、減少傾向にある=測定はいずれも午前9時。

福島原発の放水活動へ 神戸市の特殊化学災害隊が出発

2011.3.29 11:39

東京電力福島第1原発で放水活動に取り組むため、神戸市消防局の緊急消防援助隊53人が29日、福島県に出発した。任務は「前線部隊」としての発電所3号機への放水作業。神戸市中央区の東遊園地で開かれた出発式では、同隊を率いる嶋秀穂・警防部長は「隊員の士気が非常に高く、心強い。状況が改善するよう力を尽くしたい」と語った。

派遣される隊員は、化学物質や放射性物質の処理を専門とする特殊災害隊「ハズマットKOBE」の8人、一般の消防職員から45人を本人の同意を得て選抜した。車両は約3キロ先まで毎分3千リットル送水できる大容量ポンプ車や、放射線の除染作業ができる特殊災害対策車など9台を用意。放射線防護服や線量計も積載し、ハズマットのメンバーらが作業中の安全管理にあたる。

長田消防署所属の上村雄二隊員の妻、ゆかりさん(42)は「阪神大震災の最前線で働いて無事に帰ってきてくれた。今回も信じている」と話していた。また、長女の早紀さん(20)は「父は今日も普段通りに家を出ていった。元気に帰ってきてくれるはず」と話していた。

大成建設、福島第1原発に130人派遣 大手ゼネコンでは同社のみ

2011.3.29 16:34

東日本大震災による東京電力福島第1原子力発電所の事故の復旧作業に、大手ゼネコンの大成建設が、計130人の作業員を派遣していることが29日、分かった。大手ゼネコンで、福島第1原発の復旧作業を手がけているのは同社だけ。11日以降に福島第1原発で続いた水素爆発による外壁破片の片づけのほか、構内の整地、燃料輸送、仮設ポンプの接続作業を展開。発電所内での各作業の効率向上に向けて、懸命の作業を続けている。

福島第1原発への人員派遣は、東電からの要請を受けて、大成建設の山内隆司社長が決めた。福島第1原発では敷地内の土壌から半減期が極めて長く毒性の強い放射性物質プルトニウムが微量ながら検出されるなど、厳しい作業環境が続いている。大成建設では、そうした状態を踏まえ、作業員へ参加の意思確認を行ったうえで、大成建設社員30人と、下請け企業社員100人を現地に送り込んだ。

今回の事故に伴う作業従事者の被曝(ひばく)線量限度について、国は100ミリシーベルトから250ミリシーベルトに緊急的に引き上げたが、大成建設では100ミリシーベルトに設定し、作業に当たらせている。

大成建設は「厳しい中での作業だが、事態の収束に少しでも役立てれば」(広報部)と話している。

首相、事故直後の原発視察で「初動対応の遅れまったくない」否定

2011.3.29 09:52

参院予算委員会の冒頭、あいさつする菅直人首相、国会・参院第一委員会室(酒巻俊介撮影)

菅直人首相は29日の参院予算委員会で、東日本大震災の発生翌日の12日午前に東京電力福島第1原発や被災地を視察したことで、原発から放射性物質を含んだ蒸気を排出する「ベント」などの初動対応が遅れたとの見方について、「視察によって(作業が)遅延したということは全く当たっていない」と否定した。

視察については「現地の状況把握をすることが大事だと考えた。現地に対して、間接的なことが多くてつかみきれない状況があった。現地で話を聞くことは、その後の展開の中でも判断に役立った」と説明した。

また、28日の同委で原子力安全委員会の斑(まだら)目春樹委員長が、首相の視察に関して「首相が『原子力について少し勉強したかった』とということだった」と発言したことについては、「そういう言葉を発したか必ずしも記憶はないが、状況の把握をしたいということだった」と述べた。

汚染水の除去で仏核燃料会社トップらが訪日へ エキスパートが強力支援

2011.3.30 07:16

フランス公共ラジオによると、同国の核燃料会社アレバは29日、福島第1原発事故対策のため社長兼最高経営責任者(CEO)のアンヌ・ロベルジョンさんが専門家5人とともに訪日することを明らかにした。事故の復旧作業の障害になっている放射性物質で汚染された水の除去作業などを支援するとみられる。

同ラジオによると、5人の専門家はいずれも放射性物質による汚染除去や核廃棄物貯蔵プール管理のエキスパート。ロベルジョン社長は30日に経済産業省を訪問した後、東京電力幹部と会談するという。

アレバは日本の電力会社の委託でプルトニウム・ウラン混合酸化物(MOX)燃料の加工を請け負い、福島第1原発3号機で使われているMOX燃料も製造するなど、日本の原発当局との関係が深い。日本側は福島の事故に関連してフランスに支援を要請しており、社長の訪日は支援に本腰を入れる姿勢の表れとみられる。(共同)

枝野氏「事態収拾の見通しは申し上げられる状況ではない」

2011.3.30 11:01

枝野幸男官房長官は30日午前の記者会見で、東京電力福島第1原発事故の事態収拾の見通しについて、高濃度の放射能を含む汚染水回収作業が難航していることから「できるかぎり早く収束させたいが、今の段階で責任をもってこの時期に収束するとの見通しを申し上げられる状況ではない」と述べた。

福島原発、放水口付近の海水から3355倍のヨウ素検出 一度は減少も再上昇

2011.3.30 12:06

東京電力福島第1原子力発電所の放射能漏れ事故で、東電は30日、福島第1原発の南放水口付近で、基準値の3355倍となる放射性ヨウ素131が検出されたと発表した。これまでに海水から検出された中では最も高い値。

東電によると、海水は29日午後1時55分に採取され、基準値の520.2倍のセシウム134なども検出された。

また、29日午前8時20分に同地点で採取した海水では、ヨウ素131は基準値の2572.5倍、セシウム134は同395.5倍だった。

同地点では、26日午後に基準値の1850.5倍のヨウ素131が検出されていたが、28日午後には同27.9倍まで低下していた。

「福島第1原発、1〜4号機は廃止」東電会長が会見で言明

2011.3.30 15:35

東京電力の勝俣恒久会長

東日本大震災で被害を受けた福島第1原発について、東京電力の勝俣恒久会長は30日の会見で、「1〜4号機の状況を客観的に見ると、廃止せざるをえない」と述べた。

東電会長、1〜4号機「一応安定」も復旧作業は長期化見通し

2011.3.30 15:54

東日本大震災で被災し、冷却機能がいまだ復旧していない福島第1原発について、東京電力の勝俣恒久会長は30日の会見で、「1〜6号機は一応の安定を見ることができた」と発言。ただ「1〜4号機は最終冷却はできていないので、最大限努力する」とした。

その上で、勝俣会長は「原子炉の安定は数週間では難しいのではないか」と話し、復旧作業は長期化するとの見通しを示した。

原発安定3つのシナリオ 最短で1カ月以上 最悪なら数年

2011.3.30 20:58 (1/3ページ)

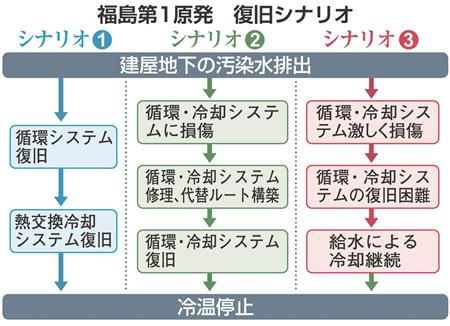

福島第1原発 復旧シナリオ

東日本大震災で深刻な被害を受けた東京電力福島第1原子力発電所は、「安定」状態を取り戻す復旧作業の長期化が避けられない状況だ。第1段階である大量の汚染水の排水・回収が難航。その後も循環・冷却システムの復旧など「いくつもの高いハードル」(経済産業省原子力安全・保安院)が待ち構える。専門家からは、最短でも1〜数カ月、最悪なら数年の時間を要するとの見方も出ている。さらに廃炉処理によって「安全」と「安心」を取り戻すには、10年以上の長期戦を覚悟する必要があるとの指摘も出ている。

■シナリオ1

原子炉の温度を100度以下の「冷温停止」状態にできるかの最大のポイントは、震災と津波による電源喪失で失われた「冷やす」機能の復旧だ。震災時に制御棒が装填され、核分裂は止まったが、炉心の燃料棒内の放射性物質は安定した物質に変化する過程で「崩壊熱」を出し続ける。

現在はプルトニウムが漏れ出す2700度以上の高熱になり、一部溶融した燃料棒を冷やすため、仮設ポンプによる注水を続けている。だが、注水は応急処置にすぎず、水はすぐに蒸発してしまう。

冷温停止には、「残留熱除去システム」と呼ばれる原子炉内の水を循環させ、高温となった水を外から海水との熱交換で冷やすシステムを再稼働させることが不可欠だ。緊急停止後に正常にシステムが作動すれば、2日程度で冷温停止になる。

東電や保安院内には当初、「システム再稼働まで1カ月以内」との期待もあった。だが、現在は汚染水に阻まれ、原子炉建屋内にある配管やポンプ、熱交換装置の故障の有無も確認できない状態で、そのシナリオは遠のきつつある。

■シナリオ2

1〜3号機は、原子炉内の高濃度の放射性物質を含んだ水が、原子炉格納容器や配管、バルブなどの損傷で外部に漏れ出しているとみられ、循環・冷却システムも損傷している可能性が高い。汚染水は強い放射線を放出しており、修理や交換は困難だ。保安院でも「(損傷場所を迂回し)別のルートを使う」とし、代替ルートを検討している。

「ビルの屋上にあるクーリングタワー(エアコン室外機)のようなものを持ち込むなど、仮設の配管と熱交換装置で循環・冷却システムを構築できる」と指摘するのは、元東芝研究員の奈良林直北海道大教授(原子炉工学)だ。

放射線量の高い厳しい環境での作業となり、奈良林教授は「放射線を遮る鉄板やコンクリートのついたてを設置して道を作り、鉛の入った防護服と併用して安全を確保した上で、作業員が交代しながら工事を行うしかない」と話す。 米スリーマイル島の原発事故処理では、冷温停止後に燃料棒を取り出す際に同様の方法をとっており、ノウハウはあるというが、作業は数カ月に及ぶ可能性がある。

■シナリオ3

水素爆発などによる損傷が激しく、循環・冷却システムが復旧不能な事態も想定しておかなければならない。注水だけで核燃料を冷やさざるを得なくなった場合、どれだけの時間がかかるのか。京都大の宇根崎博信教授(原子力工学)は、「1年後には崩壊熱は現在の5分の1程度にまで小さくなる」と指摘。そうなれば、原子炉を満水にして、蒸発で減った分だけ水を補給する安定的な冷却が可能になるとみる。

だが、「本当の安定までには、そこから数年をみなければならない」(宇根崎教授)。原子炉の除染や解体などによる処理が始まるのはそこからだ。

復旧が長引けば、その間、水蒸気や水とともに放射性物質の漏出が続く。総力を挙げた復旧に加え、長期化も視野に入れた対策が急務だ。

原発40キロ避難区域外の福島・飯舘村から「IAEA基準2倍」放射性物質検出

2011.3.31 12:11

国際原子力機関(IAEA)のフローリー事務次長(原子力安全担当)は30日の記者会見で、福島第1原発の北西約40キロの、避難区域外にある福島県飯舘村の土壌から検出された放射性物質の数値がIAEAの避難基準を上回ったと指摘、状況を見定めるよう日本側に伝えたと明らかにした。日本側は既に調査に動いているという。

IAEAは3月18日から26日にかけ、県内の複数の自治体で土壌中のセシウム137とヨウ素131が測定されたと説明。当局者によると、同村で検出された値は「IAEA基準の2倍」に相当したが、初期評価のため今後の追加調査が必要だという。2倍となったのが、どちらの放射性物質かには言及していない。

日本の基準に基づき、村内の多くの地区は自主避難の対象外になっている。

飯館村の水道水からはこれまで、大人の基準を大きく上回る放射性物質が検出された。(共同)

首相、福島原発は「廃炉」 原発増設計画は「白紙で見直す」

2011.3.31 15:14

衆院本会議に臨む野田佳彦財務相(左)と菅直人首相=31日午後、国会・衆院本会議場(酒巻俊介撮影)

菅直人首相は31日、共産党の志位和夫委員長との会談で、東京電力福島第1原子力発電所について「廃炉にしないといけない」と述べた。また、平成42年までに原発を現状より14基以上増やすとした政府のエネルギー基本計画について「白紙で見直すことを検討する」と述べた。志位氏が記者会見で明らかにした。

1号機の地下水も基準の1万倍ヨウ素 汚染拡大を裏付け

2011.4.1 09:22

福島第1原発事故で東京電力は3月31日、1号機のタービン建屋付近の地下水から、敷地境界で設定されている基準の約1万倍の放射性ヨウ素が検出されたと発表した。地下水で放射性物質が確認されたのは初めて。汚染の拡大があらためて裏付けられた。

東電は「非常に高い値と認識している。(地下経由で)海に流出した可能性は否定できない」とした。汚染の原因については「地面に降り注いだ放射性ヨウ素が雨水で地中にしみこんだ可能性が高い」と説明している。

東電は通常、建屋の地盤が緩むのを防ぐため、余分な地下水を各号機の地下15メートルからくみ上げる「サブドレーン」と呼ばれる設備で海に排水しているが、事故発生後は停電でポンプが使えず、中止している。調査した水はサブドレーンから30日午前に採取した。普段の放射性物質の濃度は、計器で測定できない程度の低水準という。

2号機トレンチから放射能 通常の炉心内水の数万倍

2011.3.31 23:57

東京電力は31日、福島第1原子力発電所2号機タービン建屋と海側のポンプをつなぐ配管を通す「トレンチ」と呼ばれるトンネル内で30日に採取された水から、1立方センチメートルあたり1200万ベクレルの放射性物質(放射能)が検出されたと発表した。通常運転中の炉心内の水の数万倍にあたる。

2号機ではこれまでタービン建屋地下1階から、放射性物質濃度1立方センチメートルあたり1900万ベクレルの水が見つかっている。東電は「建屋地下の水がトレンチに流れ込んだ可能性がある」としている。

陸上自衛隊が23日に撮影した福島第1原発の2号機

陸上自衛隊が23日に撮影した福島第1原発の2号機