東京電力福島第1原発への放水作業のため、集まった消防車両=18日午後0時14分、

福島県いわき市で共同通信社ヘリから

経済産業省原子力安全・保安院は18日午前の会見でこの数値について、「これが注水の成否を示しているかというと必ずしもそうはならない。大幅に下がっておらず失敗だともいえないし、成功の証明にもならない」という見方を示した。

同原発の西門付近で継続的に実施している計測では、17日午後3時半に毎時309.7マイクロシーベルトだった放射線量が、7時半ごろから8時ごろにかけての地上からの放水後に若干低下し、午後11時50分に288.9マイクロシーベルトとなっていた。18日も低下が続き、午前8時現在270.5マイクロシーベルト。

18日には、自衛隊の消防車両による地上からの再放水のほか、東京消防庁のハイパーレスキュー隊の活動も検討されている。

福島県災害対策本部は18日、福島市内の水道水から放射性ヨウ素が検出限界値の30倍の1キログラム当たり180ベクレル検出されたと発表した。国の原子力安全委員会が飲料水で摂取制限する300ベクレルを下回っており、本部では「飲んでも問題ない」としている。

福島市内の水道水からは、通常は検出されない放射性ヨウ素を16日から検出。いったん一ケタ台になるなど、数値の変動が激しく、17日夜には180ベクレルになった。本部では「福島第1原発事故も要因として考えられる」と説明している。

また、16日に同市内の水道水から基準値を下回る放射性セシウムが検出されたが、その後は検出されていない。

東京消防庁は18日午前、東日本大震災で被害を受けた東京電力福島第1原発の放射性物質(放射能)漏洩(ろいえい)を食い止めるため、ハイパーレスキュー部隊など緊急消防援助隊139人を現地に派遣した。同日午前7時半ごろに福島県いわき市に到着。特殊車両で放射線量を計測するなどし、東京電力と安全対策を協議した上で同日午後にも放水活動を始める見通しだ。

東京消防庁によると、部隊の主な車両は、地上22メートルから放水が可能な屈折放水塔車▽石油貯蔵施設や工場火災に対応し、毎分5トンの放水が可能な大型化学車▽海や河川から送水できる遠距離大量送水車▽NBC(核・生物・化学)災害に対応する特殊災害対策車▽40メートル級のはしご車−など計30台。現場の状況を見極め、使用する車両を決めるとみられる。

東京電力は18日、福島第1原子力発電所の復旧作業で外部の送電線を引き込む工事を継続、原子炉建屋に近い事務本館別館に仮設の配電装置などを設置した。午後にも外の高圧電線から延長約1・5キロメートルの引き込み線の敷設を終える計画だ。

この日は、配電装置から1、2号機への電線の敷設も行い、原子炉建屋の海側に隣接するタービン建屋につなぐ。冷却水を原子炉や使用済み燃料貯蔵プールに注入するポンプを動かしたい考えで、今後、機器のチェックも進める。ポンプ類は、建屋の2階から地下階に設置されている。

作業現場の放射線量は毎時0・5〜20ミリシーベルト。約20人で防護服を着て作業している。放射線量の計測器を身につけており、被曝量が上限に達したら交代する。また、3号機の使用済み核燃料貯蔵プールへの放水作業も平行して行われるため、この間は電源復旧作業は中断する。作業がどこまで進むかの見通しは立てにくいという。

東日本大震災による東京電力福島第1原発の事故で、原発敷地内の1カ所で計測した放射線量が一貫して減少傾向にあることが18日、経済産業省原子力安全・保安院が公表した東電のデータで分かった。

2号機の西1・1キロにある西門付近で、17日午前0時半に毎時351・4マイクロシーベルトだった放射線量が、18日午前8時には270・5マイクロシーベルトに下がった。その間、一貫して減少し、放射性物質の放出が沈静化しつつあると見ることもできそうだ。

東電は原発の主要機器を動かすため、外部からの電力供給の復旧作業を本格化。1号機付近の放射線量は毎時20ミリシーベルトと想定より低いレベル。1、2号機は18日中、3、4号機は20日に送電線の接続を目指す。回復すれば海水をくみ上げるポンプや、緊急炉心冷却装置を動かす望みも出るが、地震や津波で電気系統が故障している可能性もある。

福島第1原発への放水のため出動した東京消防庁の緊急消防援助隊の139人。中心となっているのはニュージーランド地震の国際緊急援助隊にも加わった精鋭部隊「ハイパーレスキュー」で、放射性物質に対する装備も所持している。

ハイパーレスキューは、阪神大震災のビル倒壊現場などで旧来の消防車両の活動が困難を極めたことを教訓に、平成8年に創設。体力に優れ、特殊技術や機器操作の資格を持つ精鋭隊員が集結している。

今回の援助隊では、放射線量を測定したりできる装置を搭載した特殊災害対策車も出動、放水を行う隊員の安全面を支援する。

ただ、ハイパーレスキューは人命救助が主な任務で、原子力施設での災害で活動した実績はない。東京消防庁関係者は「期待が大きいのは分かるが、どこまでうまくいくか」と戸惑いも見せている。

防衛省によると、放水作業は午後1時55分、特殊消防車7台を投入して始めた。約1時間かけ、50トンの水を3号機の使用済み核燃料貯蔵プールに送り込んだ。

自衛隊の消防車は17日午後7時半過ぎから34分間にわたり放水。警視庁機動隊も同日午後7時ごろから高圧放水車で約5分間放水したが、貯蔵プールまでは届かず、隊員の放射線量計のアラームが鳴ったため撤収した。また、陸自ヘリによる3号機への海水投下は同日午前9時48分から約10分間、計4回行われた。

経済産業省原子力安全・保安院によると、福島第1原発2号機の西約1キロの敷地内の放射線量は、18日午前5時に毎時279.4マイクロシーベルトで、自衛隊の放水直後の17日午後8時40分の292.2マイクロシーベルトからわずかに減少した。

東京電力福島第1原発への放水をするため派遣されたハイパーレスキューなど東京消防庁の緊急消防援助隊が19日午前0時半、同原発3号機に向け、放水を開始した。

海水のくみ上げを予定していた原発敷地内の岸壁が崩壊していたため、取水場所や作業手順を変更、放水開始が大幅にずれ込んだ。

東京消防庁によると、同日午前1時まで30分間放水を続ける。

当初は原子炉建屋に近い岸壁から「スーパーポンパー」と呼ばれる送水車で海水をくみ上げ、隊員が車外に出る必要のない「延長車」を使って、地上22メートルの高さから放水可能な屈折放水塔車までホースを引く計画だった。しかし、岸壁の崩落で、防護服を着用した隊員が車外に出て別の場所から手作業でホースをのばすことになり、同日夜にようやく作業に入った。

消防庁関係者は「ハイパーレスキューにとって今回は全く経験のない作業だが、国民が固唾をのんで見守っている。何とか成果を上げてほしい」と語った。

援助隊は計139人。部隊の主な車両は、地上22メートルから毎分3・8トンの放水が可能な屈折放水塔車▽海や河川から最大約2キロ離れた災害現場まで送水できる遠距離大量送水車「スーパーポンパー」▽石油貯蔵施設や工場火災に対応し、毎分5トンの放水が可能な大型化学車▽NBC(核・生物・化学)災害に対応する特殊災害対策車▽40メートル級のはしご車−など計30台。

援助隊の佐藤康雄総隊長は18日の出発に際し、「危険なところで活動するということは覚悟している。放射能災害の中でも今まで経験したことのない災害であるので、隊員の安全管理を図りつつ、できるだけ任務を全うしたいと考えている」とコメントした。

放水作業は3号機の使用済み核燃料貯蔵プールの水位を上げるため、東京消防庁のハイパーレスキュー隊が19日午前0時半から1時10分にかけて実施した。

保安院によると、同日午前6時半時点で、2号機から1.1キロメートル離れた西門付近の放射線量は1時間あたり292.3マイクロシーベルト。東京消防庁の放水前の18日午後11時20分時点の368.9マイクロシーベルトから減少した。2号機から500メートル離れた地点では、放水前の午前0時20分の3219・0マイクロシーベルトから、同1時50分の3181.0マイクロシーベルトまで下がった。

保安院は「放射線量の低下のすべてが放水の結果とはいえないが、一定の効果は上げている」としている。3号機では、同日午前0時半から1時10分にかけて、東京消防庁ハイパーレスキュー隊が約120トンの水を放出した。

【1号機】冷却機能が失われ、燃料が溶ける「炉心溶融」が一部発生。原子炉格納容器の蒸気を外部に放出した。12日に水素爆発で原子炉建屋の屋根を損失。

【2号機】冷却機能が失われ燃料が全て露出した。14日に3号機の爆発で建屋を損傷。15日に格納容器の圧力抑制プール付近で爆発音。原子炉格納容器の一部が破損した可能性。

【3号機】炉心溶融の可能性。14日に水素爆発が起き、建屋が損壊した。16日に白煙を確認、使用済み燃料プールからの蒸発と推定。17日にヘリコプターが水を投下、地上からも17〜19日に放水。

【4号機】定期点検中で原子炉に燃料はない。14日に使用済み燃料プールの水温が84度に上昇。15、16日に建屋で火災。再臨界の可能性。屋根はなく骨組みだけ。

東京電力福島第1原発2号機周辺の放射線量は19日朝、増減を繰り返し、一進一退の様相を見せている。

経済産業省原子力安全・保安院によると、同日午前6時半時点で、2号機から1・1キロメートル離れた西門付近の放射線量は、1時間あたり292・3マイクロシーベルト。東京消防庁のハイパーレスキュー隊が19日未明に放水を行う前の18日午後11時20分時点での放射線量(368・9マイクロシーベルト)に比べ減少した。

保安院は「放射線量の低下のすべてが放水の結果とはいえないものの、一定の効果は上げているはずだ」としたが、その後の計測で放射線量は再び上昇。19日午前8時10分には830・8マイクロシーベルトとなり、その後10分ごとの計測で671・6マイクロシーベルト、431・9マイクロシーベルト、390・5マイクロシーベルトとなった。

ところが、同8時50分には522・5マイクロシーベルトと再び上昇。午前9時になって364・5マイクロシーベルトと、18日午後11時20分時点と同レベルの数値に戻った。

また、2号機から500メートル離れた地点では、ハイパーレスキュー隊放水前の午前0時20分の3219・0マイクロシーベルトから、放水後の同1時50分には3181・0マイクロシーベルトまで下がった。

5、6号機には、使用済み核燃料貯蔵プールがあり、今後水位が下がって燃料棒が溶け出せば、水素が発生する恐れがある。東電は穴を開けることで、仮に水素が発生した場合でも爆発事故を防ぐことができると判断した。

東京電力福島第1原発の事故で、ハイパーレスキュー隊など東京消防庁の緊急消防援助隊が19日午後2時5分、冷却機能を失った第1原発3号機に向け、特殊消防車を使って放水を始めた。同日午前0時半の放水に続いて2回目。連続7時間の作業になるため、放射線の影響を考慮。途中から放水車を無人運用し、隊員らは退避させる予定。

東京消防庁によると、現場に投入されたのは高所から水を放出できる屈折放水塔車や、海水をくみ上げるスーパーポンパーなど計5台。

今回の作業は特殊車両に途中で燃料を補給する時間も合わせ、約7時間かかるとみられる。作業が長時間に及ぶため、屈折放水塔車のアームを固定するなどして、一定時間、無人で放水する。その間、隊員らは放射性物質の影響が少ない場所に退避するという。

作業直前に放水車のバッテリーが上がり、ポンプが使えなくなるトラブルもあったが、スーパーポンパーの高圧力を使って、そのまま放水作業を行うことに成功した。

放水は当初、正午に開始する予定だったが、東電の電気復旧作業を優先させたり、バッテリートラブルが起きたりしたため、午後2時5分にずれこんだ。

北沢俊美防衛相は19日の記者会見で、同日朝に実施したサーモグラフィーを搭載した陸上自衛隊CH47ヘリコプターによる福島第1原発の原子炉の温度変化について、「1号機から4号機は100度以下だった」と述べた。

群馬県は19日、前橋市内の水道水などから放射性物質を検出したと発表した。福島第1原発の事故の影響とみられるという。ただ検出量は、飲食物摂取制限基準値を大幅に下回る、ごく微量で、県は「飲用に支障はない」と冷静な対応を呼びかけている。

県によると、調査は、文部科学省からの指示で18日に、県衛生環境研究所(前橋市上沖町)の蛇口から取った水道水で実施した。 その結果、「ヨウ素131」(1キログラム当たり2・5ベクレル)と「セシウム137」(同0・22ベクレル)、「セシウム134」(同0・16ベクレル)の放射性物質を検出したという。

また、県の独自調査で同日に採取した、県央第1水道事務所(榛東村)の水道水からも「ヨウ素131」(同14ベクレル)が検出された。みどり市塩原浄水場(みどり市大間々町)の渡良瀬川の原水からは放射物質は検出されなかった。

国が定める飲用水基準値はヨウ素が1キログラム当たり300ベクレルで、セシウム(セシウム137や同134などを合わせた基準)は同200ベクレル。 県は「飲用しても被曝(ひばく)する可能性はないレベル」としている。ただ、今後も1日1回の測定を続け、推移は見守るという。

枝野幸男官房長官は19日の記者会見で、東電福島第1原発の3号機について「注水により一定の安定した状態になっている」との見方を示した。

枝野幸男官房長官は19日の記者会見で、東電福島第1原発事故をめぐり、4号機についても使用済み燃料プールへの自衛隊の注水を準備していると明らかにした。

福島第1原発3号機への放水に投入された東京消防庁の特殊車両「屈折放水塔車」。地上30メートルにある使用済み核燃料貯蔵プールに、22メートルの高さから放水できるため、地上からの放水より命中率が上がる見通しだ。海水をくみ上げる送水車との連動で放水の持続性もアップした。

作業は車両のバッテリーが上がるといったトラブルとも闘いながらの厳しいものとなった。しかし、軌道に乗れば無人操作も可能で作業員の被曝(ひばく)の危険性が軽減でき、事態好転の“切り札”となる。

屈折放水塔車は「ブーム」と呼ばれる折り畳み式のパイプを上に伸ばし、最高で地上22メートルの高さから毎分3・8トンの水を放つことができる。

放水塔車に水を送り込むのが、送水車「スーパーポンパー」だ。ホース延長車があれば、最長で2キロ先の水源から水を供給できる。送水車は原発敷地内の岸壁から海水をくみ上げ、敷設した長さ800メートルのホースを放水塔車につないだ。

これまで放水作業にあたってきた自衛隊の消防車両や警視庁の高圧放水車では、地上からの「打ち上げ」になる上、タンクの容量から1回に1、2分の放水しかできなかった。また、有人操作のため被曝の危険性も高かった。

しかし、無人操作が可能な放水塔車と送水車を組み合わせ、隊員の安全を確保しながら貯蔵プールに大量の水をピンポイントで注ぎ込むことが可能になった。7時間の連続作業で容量約1440トンのプールに1千トン以上の放水を目指す。

連続放水は事態好転への明るい動きといえるが、放水は“応急処置”にすぎない。最悪の事態回避には、失われた電源の復旧作業を急ぎ、原発の冷却機能回復が待たれる。

「怖いという気持ちはあるが、事態を収束させなければならない。全力だ。命懸けでやってる」。部隊とともに現地入りしている東京消防庁関係者は言葉に力を込めた。

高圧の送水車や22メートルの高さから放水できる屈折放水塔車を投入し、7時間にわたって原子炉建屋に水を浴びせ続ける前例のない作業。

ある男性職員は「現場の隊員はやる気満々だろうが、家族は心配していると思う。無事に帰ってきてほしい」と話した。

東京消防庁は理由について、「より安全性な状態を保つため、出来る限り多くの量を放水するよう政府の対策本部の要請があったため」としている。

放水作業は19日未明に続き2回目で、当初は同日午後2時5分から同午後9時過ぎまでと予定していた。

電源が回復すれば、水を循環させて圧力容器内を冷やせるほか、プールの水温を下げるシステムを稼働させることも可能になる。

送電線の接続は、津波による電気系統の被害が比較的小さいとみられる2号機を優先。東北電力の送電線から障害物を迂回し、V字型に約1500メートルのケーブルを地面に敷設して2号機までつなげ、1号機にも電気を送ることができるようになった。20日以降に実際に電気を流すことを目指すが、漏電の恐れがないかなどチェックする必要があり、なお時間がかかる可能性がある。

4号機への接続も20日中に完了させたい考え。原発で発電した電気を外部へ送る送電線を逆流させて利用する。6号機では震災後も稼働していた1台とは別の非常用発電機が復旧。隣接する5号機ではプールの冷却システムも回復した。この結果、70度近くまで上昇していた水温が午後6時に48・1度まで低下した。6号機も復旧できる見通し。

また震災時に6号機で観測した瞬間的な揺れの強さを示す最大加速度は、最も大きかった数値が431ガルで、設計上の耐震限度の448ガルの範囲内だった。

東京消防庁のハイパーレスキュー隊は19日午後2時すぎから20日未明まで10時間以上、3号機のプールに向けて連続して放水した。放射線の影響を考慮して、途中から放水車を無人運用し、隊員らは放射能物質の少ない場所に退避。高い場所に大量放水できる屈折放水塔車など5台を投入した。東京消防庁によると、同日午前までの作業にあたった約50人の被曝量は「健康上の影響が出るレベルではなかった」という。

一方、自衛隊は17、18両日と同様、特殊消防車を投入し、4号機への地上放水への準備を急いだ。原発事故発生以来、4号機への放水は初めてとなる。

また、19日午前、陸上自衛隊の大型輸送ヘリCH471機を現地に派遣し、上空から赤外線を利用して原子炉やプールの温度を測った。航空自衛隊の偵察機RF4Eで上空からの詳細な写真撮影も行った。

北沢俊美防衛相は同日の記者会見で、温度測定の結果、1〜4号機の表面温度は100度以下で、「政府対策本部の見解では、思ったよりも温度が低く、安定している。プールが一定の水量を確保できているためだ」と述べた。

また、政府はプール冷却のために、高さ58メートルから注水できる生コン圧送機の使用を決めた。公明党が圧送機使用を政府に提案した。圧送機は横浜市を出発、現地に向かっている。

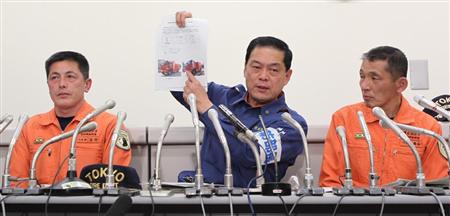

福島第一原子力発電所における緊急消防援助隊東京都隊の第1陣が帰庁し会見した。活動状況を報告する佐藤康雄(緊急消防援助隊東京都隊総隊長)(中央)、冨岡豊彦(第六方面消防援助機動部隊総括隊長)(左)、高山幸夫(第八方面消防援助機動部隊総括隊長)(右)。記者の質問にこたえる際、涙ぐむ表情も=19日午後、東京都千代田区大手町の東京消防庁(中鉢久美子撮影)

冷却機能を失った福島第1原発の使用済み核燃料プールに向け放水作業を行った東京消防庁の隊員3人が19日夜、記者会見した。佐藤康雄警防部長は19日未明の放水について、「放水直後に放射線の濃度(放射線量)がゼロに近いくらい下がった。(使用済み核燃料貯蔵)プールに命中しているなと思った」と話した。

佐藤警防部長は「敷地内の道路は、津波の影響でほとんどの道路が大型車両の入れる余地がなかった」と振り返り、風向きや放水位置など「どこに停車すれば効率いいか調査してきた」と述べた。

放水に使うホースの接続作業は約40人で行ったといい、「(放射線被曝の影響を避けるため)できるだけ車両から降りないで機械でホースを伸ばした」と語った。

政府が、東日本大震災で被災した東京電力福島第1原子力発電所を自衛隊の管理下に置く検討に入ったことが19日、分かった。複数の政府高官が明らかにした。同原発では電源の復旧が最大の課題となっているが、水素爆発で飛び散ったがれきが放水や復旧作業の障害となっているため、自衛隊にがれき除去作業を主導させるためだ。

1号機や3号機では相次いで水素爆発が起き、原子炉建屋周辺ではコンクリート片などのがれきが散乱している。東電の職員や関連企業の作業員らが除去を行っているが、原発敷地内の放射線量が高いうえ、機材が不足しているため、作業ははかどっていないという。

北沢俊美防衛相も19日の記者会見で「がれきが相当散乱している。排除するにも放射能が付着している懸念もある」と述べた。

外部から送電線を引き込み、2号機に接続する作業は完了したものの、恒常的な冷却システムの復旧のためには早期にがれきを除去する必要がある。

このため、政府と東電は対応策を協議している。政府側は第1原発の事故とそれに伴う事態悪化はもはや「平時」ではないとの認識を強めており、原発を収用し自衛隊に管理権を移す検討に入った。

この措置の根拠となるのが災害対策基本法だ。同法では市町村長ら職権を行使できる者がその場にいない場合に限って、派遣を命ぜられた自衛官が災害の拡大を防止するため、他人の土地や物件を使用したり、収用したりすることができると規定されている。

だが、東電側は管理権を奪われることになる収用措置に抵抗感を示している。自衛隊側も屋外での作業は被曝(ひばく)の恐れが増すため、隊員を投入することに対する懸念は強い。

冷却機能を失った東京電力福島第1原発3号機の使用済み燃料貯蔵プールに向けた東京消防庁の連続放水は20日午前3時40分に完了した。19日午後2時ごろに始まった放水は当初、7時間の予定だったが、政府の要請で20日午前0時半まで延長。さらに政府が再延長を求めたため、連続放水は13時間半以上に及んだ。

総放水量は2000トンを超えたとみられ、3号機の貯蔵プールの容量(約1400トン)を上回った。放水は開始直後から無人で行われている。

18日に派遣された隊員139人のうち、19日未明の1回目の放水作業に携わった約50人は19日夜、東京に戻った。東京消防庁は交代要員を含む102人を19日に派遣している。

東京電力の福島第1原子力発電所では、非常用ディーゼル発電機が津波で被害を受け、ほとんどの「冷やす」機能が停止した。19日現在も1〜4号機は電力供給がない状態だが、外部の送電線からの電力供給によって本来の冷却システムが復旧すれば、第1原発は最大の危機を回避できる見通しだ。

第1原発では19日、敷地入り口まで引いてきた臨時の送電線から2号機へケーブルの敷設作業が進められた。1号機は2号機の電力が共用できるため両機に通電が可能になる。

東電は、3、4号機に対しては送電線を増設し、20日までに電力供給できるよう計画。建屋内では、地震・津波による被害で漏電などの可能性があるため、綿密な確認作業を並行して進めており、東電は「確認された機能から順次回復させる」としている。

電源回復後は、定期検査中などに使う「残留熱除去系」というシステムの復活に全力が注がれる。

地震発生時に運転中だった1〜3号機は、制御棒が挿入されて核分裂反応は止まったが、燃料棒に含まれる放射性物質の自然崩壊は続いている。燃料棒が高温になり、炉心の一部溶融や水素爆発につながった。

残留熱除去系は、原子炉が停止している間、格納容器につながる圧力抑制室の水を、熱交換器と呼ばれる装置を通して海水によって強制的に冷却するシステム。圧力抑制室は、原子炉圧力容器から格納容器に逃した蒸気を受け入れて冷やすところで、それらの機能が回復すれば、原子炉内の高温・高圧化を防ぎ、新たな水蒸気爆発などの危険は回避される。

また、炉心に直接水を供給するシステムとしては、緊急炉心冷却装置(ECCS)があり、有効性が高い。原子炉圧力容器の上部から、大量の水をシャワーのように散水するもので、露出した燃料棒が水面下に沈めば、安定冷却が可能だ。

ほかにも、電動で水を供給する補助給水系という設備もあり、それによる水の供給も期待される。

2号機は、運転中だった原子炉1〜3号機のなかで海水注入が遅れ、核燃料はいぜん高い発熱エネルギーを持っているとみられている。圧力抑制室が破損している可能性もあり、放射性物質が外部に放出されるリスクは現状で最も高く、作業の優先が望まれる。

東京電力は20日、19日午後11時に67・5度だった福島第1原発6号機の使用済み燃料プールの水温は20日午前3時に52・0度まで下がったことを明らかにした。

非常用発電機の一部が復旧した5、6号機では使用済み燃料プールで冷却機能が回復。5号機での水温低下に続き、6号機でも19日午後11時に67・5度だったプールの水温が、20日午前3時に52度になった。

1、2号機の通電作業は、原子炉建屋が壊れておらず外部からの燃料プールへの放水が難しい2号機を優先させる。

自衛隊は20日午前9時半ごろ、福島第1原発4号機への地上からの放水を終了した。消防車11両で約80トンを放水した。

消防車は、活動拠点の福島県楢葉町のサッカー競技場「Jビレッジ」に戻り、東電による電力回復作業が始まる正午までに再度の放水が可能か検討する。

自衛隊は午後1〜2時、陸自の大型輸送ヘリCH47による温度測定を予定している

東京電力の福島第1原発事故で、東京消防庁は20日、午後6時から同原発3号機への放水を行う予定と発表した。

福島第1原発では、非常時に電源となり、原子炉などを維持するはずだったディーゼル発電機が1台しか動かなかった。発電機自体を海水で冷やす「水冷式」は津波によって全滅し、唯一動いたのは空冷式という別の方式だった。

東京電力広報部は「想定を大きく上回る津波に襲われたことが大きい。被害は海辺だけでなく、タービン建屋内まで及んでいる」としている。

経済産業省原子力安全・保安院の担当者は、同原発の津波被害対策に弱点があったことを認めている。

非常用発電機は、トラブルの際に炉心を冷やす「緊急炉心冷却装置(ECCS)」などの動力源になる。

東電によると、第1原発にある計13台のうち、整備中などでもともと使えなかったものを除く12台が、東日本大震災の時にも使える状態だった。

このうち、水冷式は1号機に2台、2号機に1台、3号機に2台、5号機に2台、6号機に2台の計9台。地震後、約1時間は作動していたが、水冷用の海水を取水するポンプやモーターが津波をかぶってすべて停止した。

一方、空冷式の発電機は原子炉建屋そばの建屋内にある。2号機と4号機のものは地震後に使えなくなったが、6号機の1台は現在も作動し、5号機にも電力を送り続けている。

平成18年に改定された国の原発耐震指針には、大地震に伴って発生する極めてまれな大津波にも原発が耐えられるのを確認することが、新たに盛り込まれた。昭和46年に1号機が運転を開始した福島第1原発は5メートル強の津波を想定。非常用発電機の取水ポンプなどに影響は生じないと評価していた。

東電によると、格納容器内の圧力は20日午前7時現在で約3・4気圧。直近の3時間だけで0・6気圧上昇した。何らかの理由で格納容器内の蒸気が増えているとみられる。

東電はまず最初に水を通した排気を追加的に行う。ただ、これまでの原子炉内への海水注入で水を通した排気ができなくなっている場合は、水を通さず直接蒸気を排出させて圧力を下げる。この際は放射線の被曝を避けるため、海水注入や配電などの作業は中断させる。

東京電力は20日、東日本大震災で被災した福島第1原子力発電所の5号機が、原子炉内の温度が100度未満になって、危険な局面を脱したことを示す「冷温停止」の状態になったと発表した。震災後に福島第1原発の原子炉が冷温停止になるは初めて。

5号機と隣接する6号機では19日、原子炉内の水を冷却する設備が起動。東電はまず使用済み核燃料の貯蔵プールの水温を下げていたが、水温が十分に下がったことから、20日正午からは原子炉に冷たい水を注ぐなどの作業を始め、午後2時半に原子炉が冷温停止状態となった。

6号機の貯蔵プールの水温も30度まで下がり、通常時の25度程度に近づいている。東電は今後、6号機でも原子炉の冷却を進め、冷温停止状態を確保したい考えだ。

東京電力によると、20日午後4時前、福島第1原発2号機に外部からの電力が供給された。今後、中央制御室を使えるようにし、ケーブルがつながっている1号機とともに冷却機能の復旧を目指す。

また、5号機では、原子炉内の温度が100度未満となり、冷温停止状態となったという。

東電などによると、3号機の格納容器の圧力は20日午前7時40分に340キロパスカルに上昇していたが、午前11時以降は310キロパスカルで安定しているという。

東電は圧力が上昇した理由について「注入する海水の量を増やし、蒸気の量が増えたためではないか」としている。今後も圧力の推移を確認しながら、蒸気放出の準備も合わせて進める。

自衛隊は20日午後6時20分ごろ、福島第1原発4号機に対し、同日2回目の放水を開始した。午前と同数の消防車計11台で計80トンを放水する。

東京電力は20日夜、福島第1原発6号機の原子炉について、安定的な冷温停止状態になったと明らかにした。

東京電力福島第1原発3、4号機の使用済み燃料貯蔵プールに向けた自衛隊と東京消防庁の放水作業は20日も続いた。自衛隊は午前と午後、初めて4号機に放水。3号機では東京消防庁が20日未明まで13時間半放水し、午後9時半から再開した。

自衛隊の消防車は午前8時20分ごろからと午後6時20分ごろから、水温の上昇が懸念される4号機の貯蔵プールに放水した。放水量は計160トン。

一方、東京消防庁は3号機付近に設置したままの屈折放水塔車で、午前3時40分ごろまで連続放水。19日午後に始まった放水は、政府の2度にわたる要請で時間を大幅延長した。総放水量は2430トンで、3号機の貯蔵プールの容量(1400トン)を上回った。

また大阪市消防局の部隊53人も20日、福島県入り。隊員2人が同日夜、東京消防庁の放水を原発敷地外から後方支援したという。

東京電力福島第1原子力発電所3号機で20日、容器の圧力が高まり、内部の蒸気を外部に直接放出することが一時検討された。今回の重大事故でも初めての措置で、多くの放射性物質(放射能)が漏出する。実際には回避できたが、放射性物質を閉じ込めるための「最後の砦」である格納容器が内部の圧力で損傷するのを回避するため、東電から報告を受けた経済産業省原子量安全・保安院も「やむを得ない措置」との判断を示した。

3号機の圧力容器には外部のポンプで海水の注入を続けているが、十分な水位を確保できず、燃料棒が一部露出して過熱して海水がどんどん蒸発している。蒸気は外側の格納容器内に出しており、蒸気がたまって圧力が上昇した。

これまで圧力が上昇した場合、格納容器につながっている圧力抑制室の水に蒸気を通し、放射性物質を吸収して放出していた。しかし、大量の海水を投入し続けたことで、抑制室で冷やされた蒸気が水になり、満杯になっている恐れがあるという。その場合、外部に蒸気を出せない。外部に蒸気を直接放出するため、格納容器上部の弁を開くのに2時間程度の時間がかかるという。

隣の2号機では圧力上昇で爆発が起き、圧力抑制室が破損し外部に放射性物資が漏出し続けている恐れがある。東電は3号機が同様の深刻な事態に陥るのを避けることを最優先にした。同原発は依然、余談の許さない状況が続いている。

東京消防庁のハイパーレスキュー隊による福島第1原発3号機への放水は、21日午前4時前に終了した。放水は20日午後9時半ごろから始まり、約6時間半継続。放水量は1000トンを超えたとみられる。 放水は無人で実施され、前線拠点の免震棟で隊員約10人が警戒に当たった。

3号機への総放水量は、自衛隊の実施分と合わせ3700トンを超えた。大阪市消防局が後方支援した。

20日夜の放水開始前、屈折放水塔車に機械的な異常が見つかり、予備車に交換した。東京消防庁は18日にハイパーレスキュー隊を派遣した際、30両の消防車両の中に同型の放水塔車を2台配備していた。

東京電力は21日、東日本大震災で被害を受け、外部からの電力供給が復旧した福島第1原発の2号機で、中央制御室や原子炉建屋内の機器の点検を進めた。安定的な電力で機器類が動かせるようになれば、原子炉や使用済み燃料プールの冷却機能回復につながる。

2号機は、原子炉格納容器につながる圧力抑制プールという設備が爆発で損傷した。原子炉建屋は壊れておらず、冷却のため外から放水するのは難しいことから、東電は電力を復旧させて中央制御室や測定機器を動かし状況を把握。その上で、原子炉や燃料プールを冷やすための具体的な方法を決めたいとしている。

経済産業省原子力安全・保安院によると、電気系統の部品などで交換が必要なものがあり、作業には2〜3日かかる可能性もある。

2号機とともに5号機でも、外部からの電力が一般家庭のブレーカーに当たる「受電設備」まで復旧しており、隣接する1、6号機とともに作業を急ぐ

東日本大震災による深刻な被害を受けた福島第1原子力発電所では2号機への電源接続が完了したのを受け、炉心や使用済み燃料貯蔵プールを冷やして安定した状態にする「冷温停止」に向けた作業が本格的に動き出した。3号機の原子炉格納容器の圧力が20日に一時上昇するなど不安定な状態が続いているが、漏電による爆発や火災など二次被害を防ぐため、着実に一歩ずつ進めていく。

◇

2号機では20日、東北電力の送電線からつないだケーブルで入り口の配電盤まで電気を流し、きちんと送電できることが確認できた。ここから施設や設備ごとに電気を流すため、配線や機器の点検を入念に進めた。漏電や火花で「充満している水素が爆発しかねない」(東電)ためだ。さらに回路がショートして機器が損傷する恐れもある。

最初に復旧を目指すのは、建屋内の照明だ。窓もなく密閉された建屋は、原子炉をコントロールする中央制御室も真っ暗な状態にある。放射線量の上昇で常駐できない状態になっており、定期的に数値を確認する際も、懐中電灯による困難な作業を強いられてきた。照明が復旧すれば作業効率は格段に向上する。

次のステップが、制御室の計測機器類の復旧だ。これまで必要最低限のデータを得るためにバッテリーで一部の計器を動かしていたが、「電圧が不安定で狂っている可能性があった」(東電)。復旧すれば、正確なデータを得られ、より早く具体的な対策がとれるようになる。

最も重要なステップが、圧力容器内や使用済み燃料貯蔵プールの水を循環させる冷却システムの復旧だ。循環させるためのモーターやポンプは微弱な電気を流し正常に動くか点検する。故障があれば、修理や交換を行い、すでに交換用のポンプも一部用意している。

問題は放射線量が高く作業ができない場所にあるポンプが故障していたり、交換の難しいパイプが損傷していたりした場合だ。

中央制御室が復旧すれば、監視装置が警報を発するが、どこに損傷があるかは把握できないという。このため、「冷却システムを実際に動かしてみて、圧力などの数値から故障や損傷の場所を探っていく」(同)。修理や交換が困難だと、別系統のルートで代替するなどの対策を迫られ、復旧には時間がかかる。

そして最後のステップが、循環している水をパイプの外から海水で冷やす熱交換システムの復旧だ。冷却用の水は、炉心やプールの燃料によってどんどん温度が上昇していく。このため、長い管状のパイプを通し外から海水で冷やす。海水も高温になるため、ポンプで海から循環させる。海水循環の設備は、海岸近くにあり、津波の被害を受けている可能性がある。ただ、震災時に停止中で原子炉に燃料が残っていた5、6号機で相次いで復旧し20日に冷温停止の状態になった。東電は1〜4号機でも海水循環設備の点検を急いでいる。

東京電力福島第1原発への放水作業にあたった東京消防庁の緊急消防援助隊第1陣が21日、都内で石原慎太郎知事に活動報告、作業で使ったものと同じ防護服や線量計などを報道陣に公開した。

活動報告では総隊長を務めた佐藤康雄警防部長が「作戦を遂行、無事帰庁しました」と述べると、知事は「生命を賭して頑張ってくれたおかげで何とか大惨事になる可能性が軽減され、国民もひと息つくことができた」とねぎらった。

この日公開されたのは、原発敷地内で車両の外に出て、重さ100キロのホースを延伸させた隊員が着用していたのと同じ白い防護服。隊員は防護服の上に重さ約10キロの防火服を重ね着し、ヘルメットや防毒マスクもしたという。

福島第1原発4号機への放水に向け、東京電力は22日午前6時から、長さ50メートル以上のアームを装備した生コン圧送機を建屋付近に設置する作業を始めた。テストを経て、順調に行けば同日午後にも放水する。

圧送機は、通常は高層ビル建設などでポンプの圧力で生コンクリートを高い場所に運ぶのに使う。生コンの代わりに水を入れてアームを伸ばし、4号機建屋の開口部から内部の使用済み燃料プールなどをピンポイントで狙って放水する。

アームは本体から100〜300メートル離れて遠隔操作が可能で、建設会社のオペレーターから指導を受けた東電社員が操作する。

福島には三重県の建設会社などの圧送機3台が到着しており、今後、岐阜県の会社の1台も合流する予定。

東京消防庁は22日、ハイパーレスキュー隊を中心とした「緊急消防援助隊」による福島第1原発3号機に対する放水について、同日午後に再開するとの見通しを明らかにした。放水は大阪市消防局と連携し、約1時間程度行われる予定。

同庁は21日未明まで、3号機に6時間半連続で放水。同日午後も放水を予定していたが、2、3号機の原子炉建屋で煙があがったため「安全が確認できない」として、隊員を約20キロ離れた指揮本部に避難させていた。22日午前、煙の発生が収束する見通しとなったため、作業の再開が可能と判断した。

8〜16キロの3地点では、21日深夜から22日未明に実施。ヨウ素131が近い場所からそれぞれ80・3倍、27・1倍、16・4倍の濃度で検出。セシウムも基準値を0・4〜1・3倍上回った。東電では調査を継続して監視するほか、データを蓄積して原因を究明する。

文部科学省も23日中に調査船で沿岸約30キロの8カ所で海水を採取し分析する。厚生労働省は22日、茨城、千葉両県と漁業が再開されていない福島県にも沿岸水産物のモニタリング強化を要請。福島県は「漁業権が放棄されている」とし、この海域の水産物が市場に出た可能性を否定した。

濃度上昇の原因について、経済産業省原子力安全・保安院は22日、大気中の放射性物質が雨で降下したほか、建屋内の放射性物質が放水で洗い流され、海に流れ込んだ可能性を指摘した。また爆発で放射性物質が付着した残骸が吹き飛ばされ、海中に沈んだ可能性も指摘されている。

原子炉内の水が海に流出している可能性については、「この程度の数値では済まないと考えられる」(保安院)とし、否定的な見解を示した。

東電が制御室の復旧を急ぐのは、原発を運転・監視する“頭脳”が、電源喪失で満足に機能していないためだ。

同原発の中央制御室は2基共用で、3、4号機では広さ約880平方メートル。平常時は24時間体制で遠隔操作により、核反応の制御からタービン、発電機の運転、放射線量の監視などを行っている。異常や故障を知らせる警報ランプなどがあり、復旧すれば、「何らかの反応がある」(東電)と期待する。

計測機器も、被災で電源を喪失したため、非常用バッテリーを持ち込んで炉内の圧力や水位などを読み取っているが、「どこまで信頼できるデータか分からない」(東電)状況だ。実際、1〜3号機では原子炉内に海水を注入し続けても計器を見る限り水位は上がっていないうえ、燃料棒の過熱で蒸発していた場合に起こる圧力上昇も確認されていない。

現在は、放射線量が高く作業員が常駐できない状態にあるが、放射性物質を吸着する空調も備えられており、動き出せば作業員が長時間滞在できるようになる可能性がある。東電は中央制御室の復旧を「原子炉の冷温停止に向けた大きな一歩」と位置付ける。

一方、2、4号機では、「補給水系」と呼ばれ、原子炉や使用済み核燃料貯蔵プールに冷却用水を供給するシステムの復旧を急いでいる。電源復旧で、建屋のそばにある半地下の「復水タンク」から真水をくみ上げて原子炉などに注入できるめどが立ちつつある。

現在は消防ポンプや外部からの放水で水を供給しているが、長時間にわたり安定的には給水できないため、復旧すれば、安定化に大きく前進する。さらにその後は水を循環させ、海水との熱交換で冷やす冷却機能の復旧を目指す。

東日本大震災で深刻な被害を受けた東京電力福島第1原子力発電所で22日、1〜4号機で通電が可能な状態になった。5、6号機も非常用電源から外部電源への切り替えが終わり、同原発の原子炉すべてで震災で失われた電源が回復。同日夜に3、4号機共用の中央制御室に実際に通電し、3号機のフロアで照明が点灯した。2、4号機では原子炉や使用済み核燃料貯蔵プールに給水するポンプの復旧作業を進め、4号機には、50メートルのアームを装備した特殊車両で燃料貯蔵プールへの放水を行った。

照明の復旧で、これまで真っ暗な状態だった作業環境は大幅に改善される。計測機器の復旧も急ぐ。

21日に黒煙が上がり中断した電源回復の作業を再開。外部から接続したケーブルで受電設備まで通電した2号機から系統が同じ1号機への接続が完了。4号機にも外部ケーブルから通電し、系統が同じ3号機への接続が終わった。漏電や回路のショートの恐れがないか配線や機器をチェックし、問題のない配線から通電していく。

1、2号機共用の制御室への通電は23日以降にずれ込んだ。

また2、4号機では、原子炉や燃料貯蔵プールに給水するポンプを電源で再稼働させる作業も同時並行で進めた。2号機はポンプの交換が必要なことが判明し、4号機は使用できる状態にあり、23日以降に再稼働させる。3号機の給水ポンプの復旧作業にも着手した。原子炉には消防ポンプによる海水注入を、プールには放水を続けており、ポンプが復旧すれば、原子炉の冷却が大きく前進する。

また、天井が残り放水が難しい4号機には長さ50メートル超のアームを装備した生コン圧送機で放水した。三重県の建設会社などから3台が到着し、近くもう1台も配備でき、1〜4号機に放水できるようにする。3号機のプールには22日午後、東京消防庁と大阪市消防局が放水した。

経済産業省原子力安全・保安院は23日午前、東日本大震災で被災した東京電力福島第1原子力発電所の2号機の建屋内の放射線量が1時間あたり500ミリシーベルトに達していたことを明らかにした。身体に影響を与える水準で、東京電力による2号機での復旧作業が一部で中断している。

500ミリシーベルトは数日前に、2号機の発電用タービンがある建屋内で記録された。作業員が格納容器とつながっている圧力抑制室に水を出し入れするポンプの状況を確認しようとしたところ、放射線量が高いために作業できなかった。その後、このポンプ付近での放射線量の測定は行われていない。

枝野幸男官房長官は15日に3号機周辺で1時間あたり400ミリシーベルトが記録された際、「身体に影響を及ぼす可能性がある数値」と説明し、同原発の半径20〜30キロメートル圏内に屋内待避が指示された。500ミリシーベルトはこれを超える数値で、同日に2号機の圧力抑制室付近で爆発があり、破損したとみられることが影響している可能性がある。

一方、東電は1号機で原子炉内の温度が400度まで上がったことから、23日未明から、これまで海水を注入していた配管に加え、別の配管からも炉心への海水注入を始めた。3号機では同日、格納容器に水を出し入れするポンプを復旧させる作業を進めるとともに、午後には横浜市消防局による使用済み核燃料プールへの放水も予定されている。

文部科学省は23日、福島県の東京電力福島第1原発周辺で採取した土壌中の放射性物質の調査で、北西約40キロの飯舘村内で土1キロ当たりヨウ素を117万ベクレル、セシウムを16万3千ベクレル検出したと発表した。

同省によると、放射性物質は、20日に採取した土壌から検出された。土壌の放射性物質の量には国の基準値がなく「直ちに退避が必要なレベルではない。しかし、長期的な影響については専門家の考えを聴く必要がある」としている。

放射線に対応する防護服やマスクを身にまとった隊員らは、18日深夜から活動を開始。放射線の測定量を無線で報告する音声をはじめ、「マンホールにぽっかり穴が空いています」と大声で注意を呼びかける生々しい状況も公開。19日午後に実施された2回目の放水も数秒間、収録している。

東京消防庁は23日夕、横浜市消防局と連携して実施する予定だった福島第1原発3号機への放水について、3号機から発煙したため、同日の放水を中止することを明らかにした。

原発付近で待機していた部隊13人は、約20キロ離れた前線基地の「Jヴィレッジ」(福島県楢葉町・広野町)に退避した。

福島第1原子力発電所の3号機で黒い煙が上がっているのが見つかったことについて、東京電力は23日、発煙が発生した場所は3号機の原子炉建屋東側で、1〜3号機で復旧作業中の計11人を退避させたと発表した。

3号機では、7人が中央制御室付近で計器測定作業の準備をしていた。1、2号機では、4人が中央制御室で復旧作業中だった。

東京電力によると、正門付近で測定中の放射線量には大きな変動はみられないという。

また1号機では午前5時時点で、炉心を覆う圧力容器内の圧力が5.1気圧まで上昇した。23日に海水の注入を増やしたことで、蒸気の発生量が多くなったことが原因とみられる。東電は海水の注入量を減らし、午前7時時点では4気圧まで下がった。東電は現状では炉内の蒸気を外部に放出することは検討していないが、慎重に事態を見守る。

一方、3号機では、午前5時35分から、使用済み核燃料貯蔵プールへの注水作業も再開された。東電は24日中にも、貯蔵タンクの真水を原子炉内に注入するポンプの復旧を目指す。このポンプは格納容器に接続している圧力抑制室から水を抜き取り、炉心に戻すこともでき、冷却を後押しする効果が期待される。

5号機では23日夕、海水をくみ上げるポンプが止まるトラブルがあり、炉心や使用済み核燃料貯蔵プールを冷却する機能が止まっていたが、24日はこのポンプの復旧を進める。5号機は20日に炉内の温度が100度未満になる冷温停止となり、午前5時現在でも炉心の過熱はみられない。

東日本大震災で深刻な被害を受けた東京電力福島第1原発の1〜4号機で通電が可能な状態になり、復旧に向け光明が差しつつあるが、専門家は「電源回復だけで事態が好転するわけではない」と、楽観を警戒する。第1原発は今後どうなるのか。核燃料が残されたままの1〜3号機の原子炉圧力容器内では一部炉心が溶融した可能性もあり、専門家は「予断を許さない状況に変わりなく、これからが本当の勝負」とみる。

■当面の状況は

原発を運転・監視する“頭脳”である中央制御室の電源が回復すれば、原子炉の状況が正確に把握できるようになると期待される。京都大原子炉実験所の宇根崎博信教授(原子力基礎工学)は「電源回復で計測機器のデータが正確なのか把握でき、故障箇所が分かれば修理すべきところもはっきりする」と強調。

大阪大の宮崎慶次名誉教授(原子力工学)も「放射性物質(放射能)を除去できる空調を動かして放射能レベルを下げられ、中央制御室での長時間作業が可能になる。照明で夜間も作業できる」と期待を示す。

ただ、専門家は「電源回復=設備復旧」という単純な見方には否定的だ。宇根崎教授は「電源回復でも、本格的復旧にはまだ時間がかかる」とし、九州大学の工藤和彦特任教授(原子力工学)も「電源回復と機能復旧は違う。ただちに原子炉の状況が好転するとは限らない」と指摘する。

課題は何か。電源が回復しても冷却水を循環する冷却システム自体が損傷などで機能しない可能性があるが、「機器がどれだけ壊れているのかも分からない」(工藤特任教授)。機器の健全性確認が急務となる。

■懸念材料は

懸念材料は機器損傷だけではない。「現場で対応している作業員の体力、精神力は限界に達している。ヒューマンエラーの発生が懸念される」と指摘するのは、宇根崎教授だ。

実際、14日には職員がパトロールで目を離したすきに、2号機へ海水を注入していたポンプが燃料切れで停止。原子炉内の水位が低下し、“空だき”状態になる事態が発生した。

宇根崎教授は「電源回復で新しい作業が増えると、今まで以上に慎重さが求められる」と警鐘を鳴らす。

一方、原子炉や使用済み核燃料貯蔵プールに注入された海水が故障原因となったり、海水の蒸発で結晶化した塩が燃料棒に付着、冷却を妨げる恐れもあり、工藤特任教授は「海水は緊急避難措置。早く真水に変えるべきだ」と強調する。

■今後の対策、展望は

電源が回復しても、1〜3号機は炉心が一時的に露出し、専門家は「予断を許さない状況に変わりはない」と口をそろえる。注水できないという最悪シナリオを想定すれば、核燃料が溶け出し、原子炉圧力容器を溶かして破壊するケースも否定し切れないという。

ただ、冷却水を供給する本来のシステムが復旧しなかった場合でも、熱交換器と呼ばれる装置を緊急的に取り付けて冷却させることが可能だといい、工藤特任教授は「核燃料が完全に溶けて大きな核分裂反応につながることはない。冷やすことが大事だ」と話す。

一方、原子炉建屋が壊れ、放射性物質を含んだ水蒸気を大気中に放出したとみられる使用済み核燃料貯蔵プールも厳しい状況だ。工藤特任教授は「放射能の放出を抑えるには、今後、コンクリートか鋼鉄製のふたで密封することが必要」と指摘している。

東京電力福島第1原子力発電所は、25日で東日本大震災から2週間が経過するが、予断を許さない危険な状況が続く。東電では電源回復を受け、本来の冷却機能の復旧に全力を挙げているが、24日に作業員3人が被(ひ)曝(ばく)したほか、1〜4号機から白煙が上がり、2号機は放射線量が高くてポンプがある建屋内に入れないなど次々に障害が立ちはだかる。施設内に踏みとどまる東電や協力会社、メーカーの約581人の作業員は「安定」を取り戻すため、一進一退の懸命の復旧に挑んでいる。

23日には3号機からの黒煙で作業の中止を余儀なくされ、復旧は遅れた。24日は、蒸発による白煙で安全と判断し再開した。

冷却機能の復旧では、(1)原子炉や使用済み燃料貯蔵プールへの給水ポンプ(2)給水した水の循環ポンプ(3)水を熱交換で冷やす海水の循環ポンプ−を同時並行で進めている。

まず再稼働できそうなのが、1、3、4号機の給水ポンプだ。海水も緊急投入できる「ホウ酸水系ポンプ」や原子炉内から出てきた水を再投入する「復水系ポンプ」など複数の経路があり、修理や交換を終え、一部は試運転直前の段階にある。

海水の循環ポンプも、設備が危険な建屋から離れた海岸沿いにあり、津波の被害は受けているが、修理や交換は可能とみられ、作業が進んでいる。

問題は2号機だ。15日の爆発で格納容器につながる圧力抑制室が破損したとみられており、建屋内は放射線量が高い。復水系ポンプがある発電機用タービン建屋で18日、血液中の白血球が減少するとされる1時間当たり500ミリシーベルトを計測。ポンプは修理が必要だが、近づけない状況にある。

給水した水を循環させるポンプやパイプの復旧は、いずれも難作業だ。放射線量が高い建屋内に設置されており、爆発で故障や破損していると修理や交換ができない恐れがある。パイプは損傷のほか、「現在投入している海水が蒸発し塩がこびりついた水が流れにくくなっている」(専門家)との可能性も指摘される。

24日には3人が被曝したが、より一層の安全性を確保した慎重な作業が求められている。