東京電力の福島第1原子力発電所の(左から)4号機、3号機、2号機、1号機=2008年10月、福島県大熊町

経済産業省原子力安全・保安院によると、宮城県の東北電力女川原発1〜3号機(女川町)、福島県の東京電力福島第1原発1〜3号機、福島第2原発1〜4号機、茨城県の日本原子力発電東海第2原発の計11基が11日、地震の揺れを検知してすべて自動停止した。

各地の原発周辺のモニタリングポストなどに異常はなく、放射能漏れなどは検知されておらず、電力各社から火災や、故障の報告は入っていないという。

政府は、原子力発電所で放射能漏れを起こした可能性があるとして、原子力緊急事態宣言発令の検討に入った。福島県の福島第1原発が対象とみられる。発令されれば初めて。

原子力安全委長「福島第1で冷却系動かず。放射能出る事態ない」 2011.3.11 20:21

原子力安全委員会の班目(まだらめ)春樹委員長は11日午後7時50分、東北・太平洋沿岸地震の被害について「東京電力福島第1発電所で、非常用ディーゼルを冷やす海水冷却系が水をかぶって動かなくなっている。現在の電源はバッテリーだけでやっている」と説明した。

ただ、「現在、外部に放射能が出るような事態には一切なっていない」として、放射能漏れなどの事態には至っていないと強調。「バッテリーが切れたときのことを考え、ディーゼルに代わるものをヘリコプターで運ぶことを検討中だ」と述べた。首相官邸で記者団に語った。

政府は11日夜、東北・関東大地震の影響で自動停止した福島県の東京電力福島第1原発の1、2号機で、外部からの電力供給が失われるなど緊急に対策を講じる必要があるとして、原子力災害対策特別措置法に基づく初の「原子力緊急事態宣言」を発令、現地対策本部を設置した。

枝野幸男官房長官は同日夜、同原発から半径3キロ以内の住民は避難し、3キロから10キロまでの住民は屋内に待機するよう指示したと発表した。

枝野氏は記者会見で、「(同原発の)炉の一つが冷却できない状態になっている。放射能は炉の外には漏れていない。今の時点で環境に危険は発生していない」と述べた。

経済産業省原子力安全・保安院によると、東電から同法に基づく通報があった。外部電力の供給が止まった後、非常用ディーゼル発電機が起動せず、緊急炉心冷却装置(ECCS)が作動できない異例の状態になった。

電気を必要としない一部冷却系も、弁が動かないため炉心を冷却できないという。東電は、各地から非常用の電源車を現場に差し向けたが、復旧は遅れた。

仮に炉心の水位が下がって燃料棒が露出するようになると、燃料棒が過熱して損傷、放射性物質が放出される恐れがあるという。

保安院によると、このほか、宮城県の東北電力女川1〜3号機、福島第1の3号機、福島第2の1〜4号機、茨城県の日本原子力発電東海第2でも地震の揺れを検知して原子炉を自動停止した。自動停止した原発は計11基。これらの原発周辺のモニタリングポストなどに異常はなく、放射性物質などは検知されていない。

原子力災害対策特別措置法は1999年9月の東海村臨界事故を機に制定され、原子炉の正常な機能が失われたり、異常な放射線量に達したりした場合は、首相が緊急事態宣言を出して対策本部を設置する。

防衛省は、福島第1原発の放射能漏れに備え、除染作業などの専門部隊である陸上自衛隊「中央特殊武器防護隊」の派遣に向け、準備に入った。防衛省幹部は「いつでも出動できる態勢だ」と話している。

これに先立ち、福島駐屯地の第44連隊の約80人が福島県双葉町に向かっており、情報収集にあたっている。

枝野幸男官房長官は11日夜の記者会見で、東北・太平洋沿岸地震を受けた福島第1原発について「炉の一つが冷却できない状態になっている。放射能は炉の外には漏れていない。今の時点で環境に危険は発生していない」と述べた。

「避難所から中学校に速やかに移動してください」。東京電力福島第1原発から3キロ圏内の住民に対し、避難指示が出された福島県大熊町。11日午後10時前、町役場の防災無線が響いた。

すでに避難していた住民たちは、さらに原発から遠ざかるため、一斉に集会所から移動を始めた。

隣町の双葉町の県立双葉高校では、生徒を避難させた後も教職員数名が待機。避難指示の対象地域ではないが、状況を見ながら教職員も移動を検討するという。

東京電力によると、福島第1原発1号機のタービン建屋内で放射能レベルが上がっていることが分かった。東電が詳しい状況を調べている。

また、福島第1原発1号機の原子炉格納容器内の気圧が、設計値の約1.5倍に高まったとして12日午前0時49分、法に基づき国に報告した。計器の故障の可能性もあるという。

原子力安全・保安院は12日午前、東北・太平洋沿岸地震の影響で、放射能漏れの恐れが出ている東京電力福島第1原子力発電所1号機の格納容器内圧力が上昇した問題で、高さ120メートルの排気塔から蒸気を排出するなど、圧力を外部に逃がす作業の詳細を明らかにした。

蒸気は原子炉内から漏れているとみられ、今後、圧力が上がり続ければ、予測できない場所から放射能が含まれた蒸気が漏れ出す恐れがある。

このため東京電力は、格納容器内の気圧が800キロパスカル(約8気圧)に上がった場合、高さ120メートルある排気塔から蒸気を排出する方針という。

同原発のうち2号機は正常運転に必要なバッテリーが切れており、原子炉内の水位が下がっている状況。水位が下がり続けて燃料棒が露出すると、放射能漏れが起こる可能性があるが、現状は十分な水位があるという。3号機もバッテリーの残量が少なく、現状の水位は確認できていない。

福島第1原発は1号機から6号機まであり、このうち4、5、6号機は地震発生当時、点検のため停止していた。

東北・太平洋沿岸地震で、原子力安全・保安院によると、福島第1原発1号機の中央制御室で検出された放射線量は、通常時の約1000倍に達したという。放射性物質を含む蒸気が建物内に拡散している恐れもある。

また、政府は同原発から半径3キロの住民に避難を呼びかけていたが、12日朝、避難の範囲は半径10キロに拡大された。

防衛省は12日、東京電力福島第1原発に向け、除染作業などの専門部隊である陸上自衛隊「中央特殊武器防護隊」の主力要員約90人を派遣させる準備に入った。派遣されれば、放射能が漏れていないかモニタリング調査を行う。同隊の先遣隊22人はすでに福島県に向かっている。

午前3時半ごろには同隊の副隊長ら2人が原発近くの緊急対策拠点「オフサイトセンター」に到着。防衛省によると、周辺3キロ四方の住民約3千人の避難は終了したが、5キロ四方の約5万人の避難が終わっていないため、福島駐屯地の第44連隊とともに避難支援にあたる。

平成23年3月12日

福島第一原発概要説明を受ける菅総理

菅首相が3月11日午後2時46分発生の東日本大震災の翌12日午前6時過ぎ、自衛隊のヘリコプターに搭乗、福島第一原子力発電所を視察したが、そのことが東電側の事故に対する初動対応を遅らせたのではないかのと批判が持ち上がっている。昨3月28日午後参院予算委で自民党の佐藤ゆかり議員がこの件に関して追及した。

だが、残念ながら菅相も他の主だった閣僚も出席していなかった。菅首相からしたら幸運にも難を逃れることができたということだったかもしれないが、出席した途端に同じ追及を受ける運命であることに変わりはないから、一時的な難逃れに過ぎないが、他の閣僚の熱意もない事務的な答弁と噛み合わない結果で終わった。

東北大震災で受けた被害の復旧作業を進める東京電力は12日、福島第2原発の1〜4号機についても、午前9時50分から格納容器内の圧力を下げるための作業に入ったと発表した。

防衛省によると、12日午前、放射能漏れの際に除染作業などを行う専門部隊である陸上自衛隊「中央特殊武器防護隊」の要員が東京電力福島第1原発に到着した。また第2原発には、陸自のヘリコプターがケーブルなどの資材を空輸する作業を始めた。

原子力安全・保安院は12日、福島第1原発1号機の減圧作業で、原子炉内の水位の低下が続き、燃料棒が露出している可能性があると発表した。

燃料棒が露出すると、原子炉内の温度が高まり、最悪のケースでは炉心が崩壊し、放射能が漏れる恐れもある。

保安院はこれまでに消防車のポンプを使い、原子炉内に6千リットル以上の水を注入している。このため、水位を測定する機器が正常に作動していない可能性もあるとして、慎重に状態を調べている。

枝野幸男官房長官は12日午前の記者会見で、東日本大震災の影響で自動停止した東京電力福島第1原発から放射性物質が漏れていることについて「原子炉格納容器内の圧力上昇を降下させるためであり、管理された中での放出だ」と強調した。

冷却機能の喪失で原子力災害対策特別措置法に基づく緊急事態宣言に追加した同第2原発については「放射性物質を含む外部への流出は確認されていない」と述べた。

その上で「具体的に危害を及ぼすような事態を想定する状況ではないし、そうならないよう万全を期している」と述べた。

東京電力幹部は12日、記者会見し、福島第1原発1号機の燃料が損傷している可能性があるとの見方を明らかにした。同社では「想定し得なかった被害」としている。

高橋毅原子力運営管理部長は、原子炉内の水位が燃料の上部先端から約50センチ低いとし、「燃料は過熱のおそれがあり、損傷の可能性も否定できない」と述べた。ただ冷却水の補給をしており「小康状態を保っている」とした。

一方、炉心に触れた水(水蒸気)がタービンを回す沸騰型軽水炉(BWR)構造の福島第1、第2原発は地震で注水系が機能せず、原子炉格納容器の内部圧力が高まり、容器の損傷を避けるため、原子力安全・保安院の指示で放射性物質を含む空気の一部放出を行い、原子炉内の圧力を下げることになった。

いまのところ「放射能漏れなどの心配はない」(同社)としているが、停電で原子炉内の空気弁の開閉を人力に頼らざるを得ないことに加え、風向きによっては放射能が水蒸気に含まれて周辺地域に拡散する危険があるため、慎重に作業を進めている。

このほか地震発生直後から煙突工事などの作業中だった協力会社社員などの死傷者も出ているため、同社は清水正孝社長を責任者に社内各部署の関係者約200人で構成する対策本部を設置。情報収集や関係各所との連絡に努めている。

経済産業省原子力安全・保安院は12日、東日本大震災の影響で自動停止した福島第1原発1号機の周辺で、放射性物質のセシウムが検出されたと発表した。保安院幹部は「炉心の燃料が溶け出しているとみてよい」と、炉心溶融が起きたことを明らかにした。原子炉の冷却が十分できなかったのが原因で、原発の安全にとって極めて深刻な事態。外部への放射性物質漏洩(ろうえい)確認は初。

また正門近くの放射線量の数値が通常の70倍以上、1号機の中央制御室で通常の約1千倍に上昇した。

原子炉格納容器内の気圧が高まり、容器が耐えられずに破損するのを防ぐため、保安院は第1原発の1、2号機について、格納容器内の蒸気を外部に放出するよう東電に命令した。原子力災害対策特別措置法に基づく措置命令。

枝野幸男官房長官は12日夕、首相官邸で記者会見でし、福島第1原発1号機で爆発音があったことについて、「福島第1原発で、原子炉そのものであるとは確認されていないが、何らかの爆発的事象があったと報告されている。状況の把握と分析に全力であたっている。放射能は管理されたもとで放出されており、安全に万全を期している」と述べた。

菅直人首相が与野党党首会談の後に予定していた政府対応についての記者会見は延期されている。

福島県などによると、福島第1原発1号機の敷地で、測定している放射線量が1時間に1015マイクロシーベルトを示した。この値は、一般人が年間に受ける放射線量の限度に相当するという。

枝野幸男官房長官は12日夕の記者会見で、福島第1、第2両原子力発電所からの退避指示を10キロ圏内としていることについて「状況に応じて、その時点で想定される最悪のケースに備えたものだ」と述べた。

範囲をさらに広げることについては「万全の対策を取ることも検討しているが、今直ちにする状況だとの認識はない」と述べた。

東日本大震災の影響で、燃料の一部が溶けた東京電力福島第1原発1号機で12日午後3時36分ごろ、大きな爆発が起き、白煙が上がった。同社社員ら4人がけがをしており、所管する経済産業省原子力安全・保安院は情報収集に追われた。

午後6時から保安院の中村幸一郎審議官らが記者会見。こわばった表情で「情報を収集しながら対策を検討したい」「詳細について確認中」と述べるにとどめ、爆発の詳しい状況や福島第1原発で測定された放射線量の数値などについては明らかにしなかった。

12日午後に爆発が起きた福島第1原発1号機について、経済産業省原子力安全・保安院の関係者によると、同機の中央制御室は爆発で壊れず、東京電力職員が引き続き原子炉のデータを調べているという。

東京電力福島第1原発1号機で爆発があったことについて、記者会見する原子力安全・保安院の中村幸一郎審議官=12日午後、経産省

大きな爆発音の後に立ち上る白煙。原発内で何が起きたのか−。東京電力福島第1原子力発電所1号機の建屋爆発を受け、原子力安全・保安院は12日午後6時、記者会見を始めた。注目の会見に100人を超す報道陣が集まったが、中村幸一郎審議官は「具体的な情報が得られていない」と歯切れの悪い返答に終始。記者と押し問答を繰り返した。

事故から2時間半後の会見。報道陣からは「重大な損害が出た可能性は」「最悪の状況は考えられるか」などの質問が相次いだ。中村審議官は「情報をきちんと確認して対応を検討しなければならない。予断を持ったことはいえない」と明言を避け続けた。

周辺住民への影響も考えられるだけに、記者は必死に食い下がるが、押し問答は1時間にも及ぶ。「ちゃんと確認してから答えて」。記者の注文を受け、保安院側は会見を中断し、最新データを確認した上で再度行うことにした。

誰も説明できないのか−。東京電力福島第1原発1号機で12日午後3時36分ごろ、大きな爆発が起きた。東日本大震災と大津波に続き、原発の建屋の外壁が吹き飛ぶという前代未聞の事態。放射性物質漏えいは、人体への影響は。募る疑問に国、東電とも、何も答えぬまま時間だけが過ぎ、危機意識の欠如をうかがわせた。

経済産業省原子力安全・保安院の中村幸一郎審議官らは爆発後、断続的に記者会見を開いたが、こわばった表情で「情報を収集しながら対策を検討したい」「詳細について確認中」と述べるだけ。

周辺住民の生命を脅かしかねない事態にもかかわらず、何を聞かれても「情報がない。確認中だ」と繰り返した。業を煮やした記者が「最悪の事態を想定していないのではないか」と声を荒らげても、「最大限努力する」としか答えず、かみ合わないやりとりが続いた。

これに先立ち記者会見した枝野幸男官房長官も同様に「しっかりと把握して対応したい」「住民の安全については万全を期す」と繰り返すのみ。「節電」「取材の安全性」などについて一方的に話しだし、肝心の爆発についてはほとんど答えずに会見を終えた。

当事者の東電もまったく同じ対応。東京都千代田区の東電本店では、吉田薫広報部長らが記者会見を開き「ご心配をおかけして申し訳ありません」と謝罪したが、爆発の影響などを尋ねられても「しっかり評価しなければ分からない」と、踏み込んだ回答を避けた。

政府は12日、福島第1原発の周辺住民の避難誘導のため、自衛隊を投入した。自衛隊は原発で放射線のモニタリング調査も行ったほか、冷却作業を支援するため注水も行った。

原発周辺には陸上自衛隊でNBC(核・生物・化学)テロ対処能力を持つ専門部隊「中央特殊武器防護隊」(埼玉県)約40人のほか、第44普通科連隊(福島県)の約80人など約200人が展開している。原発の10キロ圏内にある老人ホームなどから195人をヘリコプター10機で移送した。

陸自の消防車は第1号機で爆発が起きる前、注水を行っていたが、陸自要員にけが人はいないため、爆発時には作業を中断していたとみられる。12日夜に注水を再開。空自の給水車9台も13日未明までに原発付近に集結させる。

作業にあたり、中央特殊武器防護隊が付近で放射線のモニタリング調査を行った。陸自のヘリコプターUH1も上空からモニタリング調査を支援した。

一方、菅直人首相が被災地に派遣する自衛隊員を2万人規模から5万人規模まで増派する方針を表明したことを受けて、陸自は被災地以外の方面隊の師団や旅団から約2万人を増派。海・空自も1万人ずつ増派する。これまでに陸自は約2800人、海自は102人、空自は179人の計3081人を救助した。

米軍の協力については、横須賀基地(神奈川県)から海軍の艦艇を出してもらい、三陸沖で海自と共同捜索救難活動を実施することで調整が続いており、13日にも開始可能という。実現すれば自衛隊と米軍が初めて国内の災害で本格的な共同活動を行うことになる。

海自艦艇は三陸沖などに40隻以上が到着。米原子力空母「ロナルド・レーガン」も13日には三陸沖に到着する予定だ。米海兵隊が利用している高速輸送艦や、防衛省が高速輸送艦への転用を検討中の民間フェリーをチャーターすることも視野に入れている。

防衛省は12日朝、北海道の陸自要員約900人と車両約250両を米艦艇で輸送してもらうことで「調整中」としていたが、12日夜になり、「(調整は)白紙」とした。

爆発事故を起こした東京電力福島第1原子力発電所の1号機は、原子炉建屋の最外壁が吹き飛ばされたものの、格納容器とウラン燃料を納めた原子炉圧力容器は無事だった。

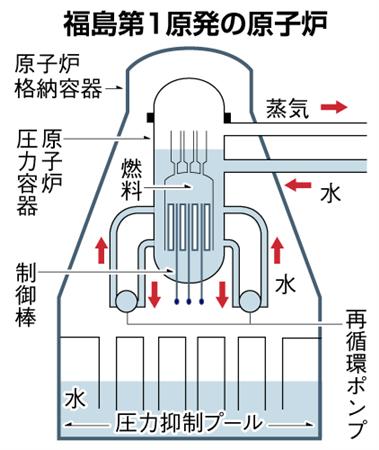

原子力発電では、人間の健康や生態系に致命的な悪影響を及ぼし得る放射性物質が環境中に漏れ出ることがないよう多重防護の考えが採用されている。

ウラン燃料はジルカロイ合金製の被覆管に収納され、被覆管を束ねた燃料集合体は、バスほどの大きさの頑丈な圧力容器内にセットされている。圧力容器は、一回り大きな鋼鉄製で気密度の高い格納容器の内部に置かれ、最外部は原子炉建屋で覆われている。

映像で見ると1号機の建屋の外壁は跡形なく吹き飛び、建物の骨格だけとなっていた。危険な水素爆発が格納容器と原子炉建屋の間の空間で起きたという。

この爆発で損傷していても不思議はなかったが、格納容器は衝撃に耐え、本来の機能を果たしたのだ。

東京電力は、1号機の圧力容器内に海水を満たして燃料を安全に冷却し、万が一のことがあっても再臨界が起きないようにホウ酸を混ぜることにした。

沸騰水型の原子炉圧力容器内にホウ酸を溶かした海水を入れると、再び発電に用いることは不可能だ。東電は、ウラン燃料の炉心溶融を起こした1号機の廃炉を覚悟したとみられる。

炉心溶融事故は、米国のスリーマイル島原子力発電所で1979年に起きている。同事故は25年前の旧ソ連のチェルノブイリ事故とともに、世界の原発の建設や運転に強烈な逆風を招いてしまった。

現在は地球温暖化問題やエネルギー問題への対応のために、原子力発電が再評価され、前向きの取り組みが生まれていただけに、今回の事故が及ぼす影響の範囲は広く、かつ深い。(論説委員 長辻象平)

原子力安全・保安院は13日午前5時35分からの会見で、東日本大震災の被害を受けた東京電力福島第1原発3号機へのすべての給水ができなくなり、原子炉の冷却機能がストップしたことを明らかにした。東京電力は同日5時10分に、原子力災害対策特別措置法15条に基づき、政府に緊急事態を通報した。

原子力安全・保安院によると、3号機は炉心を冷却するために、外部から水をくみ上げる高圧式の注水装置を使っていたが、冷却効果が働き圧力が低下。この装置は使えなくなった。通常ならば低圧式の注水装置に切り替えるが、バッテリー切れとなり給水が全面的に停止した。

地震の影響で原子炉は自動停止したものの、核燃料の熱が出続けているため、炉心の冷却が止まると、放射能漏れの可能性が出てくる。東電福島第1原発1号機は水位が下がったことで炉心が露出し、溶融を始めている可能性が浮上。付近で放射性物質が検出された。廃炉も視野に原子炉への海水の注水に踏み切ったばかりだ。

ただ、原子力・安全保安院の根井寿規審議官は「3号機は水位が安定し炉内の圧力が低いことで、ただちに危険な状況になるわけではない。次の手立てを考える」と話している。東電福島原発は新たな火種を抱えることになった。

東日本大震災の被災地にある東京電力福島第1原発の3号機について、原子力安全・保安院は13日、圧力を下げるため、1号機と同様に、原子炉格納容器内の微量の放射性物質を含む蒸気を外部に放出する弁を開けたと発表した。原子炉の高圧給水系が止まり、冷却機能が失われたため。

福島第1原発では、1号機で爆発があり、負傷者が4人出ているほか、原子炉圧力容器への海水注入で冷却が行われている。

東京電力は福島第1原発の敷地境界で13日午前、放射線量の値が再び上昇して制限値を超えたため、原子力災害対策特別措置法に基づく「緊急事態」の通報を国に行った。

原発の敷地の境界では12日午後に一時、1時間に1015マイクロシーベルトの放射線量を計測。その後、いったん数値は減少したが、今朝8時20分に882マイクロシーベルトを計測した。法令が定める一般人の年間被曝線量の限度は千マイクロシーベルト。

原発3号機では13日朝から、原子炉格納容器内の微量の放射性物質を含む蒸気を外部に放出する弁を開ける作業を行っていて、東京電力は数値上昇との関連を調べている。

枝野幸男官房長官は13日午前の記者会見で、原子炉の冷却機能に不具合が生じている東京電力福島第1原発の3号機について、真水の注入により冷却作業が順調に推移していると発表した。枝野氏は、作業の過程で「微量の放射性物質が空気中に排出されたが、人体に影響を与えるものではないと思われる」と述べた。

また、福島第1原発周辺で被曝(ひばく)した可能性のある人が出たことで住民の不安が高まっていることを受け、避難所に専門家による救護所を設置することを明らかにした。国と福島県が連携し、被曝のモニタリングや医療対応にあたる。

東京電力は13日、福島第一原子力発電所の3号機で、原子炉内を冷却する機能が働かなくなったことに対応し、午前8時45分に原子炉内を減圧する操作を開始した結果、減圧に成功したと発表した。減圧すると同時に中性子を吸収するホウ酸を含んだ水を注入。同11時時点では核燃料棒が1・3メートル突出していたが、同11時半には水位があがり、燃料棒の先端が2・1メートル水面下に潜る状況に回復したという。

3号機で原子炉内の圧力が高まり、それを下げるために蒸気を外ににがすベント弁を開放する措置を行ったもので、原子炉内を減圧することにつながる。午前8時ごろには一時的に、燃料棒が水面から最大3メートル露出していたという。ただ、燃料棒が破損する状況になったかどうかは「調査中」としている。

また、2号機についても、圧力を下げるためにベント弁を開放することを決めた。

枝野幸男長官は13日午後の記者会見で、福島第1原発周辺の放射線量について、午後1時52分にこれまでで最も多い1557・5マイクロシーベルトを観測したが、2時42分に184・1マイクロシーベルトに低下したと説明した。

東京電力は13日、福島第1原子力発電所の3号機で、再度水位が下がり、午後3時時点までの3時間弱の間、から炊きの状況が続き、燃料棒の炉心が損傷したり、溶融の可能性もあることを明らかにした。

3号機は原子炉内を冷却する機能が働かなくなったことに対応し、中性子を吸収するホウ酸を含んだ水を注入。午前11時半時点では、燃料棒の先端が水面下に潜る状況まで回復していたが、午後2時20分には、燃料棒から水位がマイナス2・2メートルに下がり、同3時時点ではやや水位が上昇したもののマイナス2メートルと、燃料棒の先端が突出した状況が続いているという。

午後1時20分から、真水の給水がなくなったことから海水を大量に注入している。同3時時点では水位の改善傾向がみられるが、目に見える効果は低く、東電では事態を注視している。

1号機に続き3号機でも燃料が溶け出る炉心溶融の可能性が高まっている。

また、水素を除去する装置が稼働していないことから、「水素が増えている可能性がある」としており、1号機同様に水素爆発の可能性があることを認めた。

東京電力は14日、福島第1原発の敷地内で放射線量がまた制限値を超えたとして、原子力災害対策特別措置法に基づいて国に緊急事態を通報した。

敷地内の2カ所でそれぞれ同日午前2時20分、同40分に、法定の通報基準である毎時500マイクロシーベルトを超える751マイクロシーベルト、650マイクロシーベルトを検出した。いずれも、一般人の年間被ばく線量限度1000マイクロシーベルトに2時間足らずで達する放射線量。同原発周辺では13日にもこれまでで最も高い1557・5マイクロシーベルトが検知されていた。

東電は14日、冷却水の水面低下で炉心の燃料が露出し、一部溶融したとみられる同原発1号機と3号機で、炉心を冷やすための海水注入を続行。原子炉内の水位や、原子炉格納容器内の圧力には大きな変化はないという。

東京電力は14日午前6時50分、東日本大震災で被災した東京電力福島第1原発3号機で原子炉を冷やすために海水の注入作業を続けていた作業員に屋内退避命令を出した。格納容器の圧力が上がり、放射線を帯びた蒸気の放出を追加的に行うことを検討したため。現在は作業を再開している。また同原発周辺では同日未明、1時間あたりの放射線量の制限値、500マイクロシーベルトを超える放射線が測定された。制限値を超える放射線は昨日も測定されている。

経済産業省原子力安全・保安院によると、同日未明、格納容器内の圧力が「設計上の最高使用圧力」とされる427キロパスカルを超える430キロパスカルまで上昇。東京電力は圧力を下げるため格納容器内の蒸気を追加的に放出を行うすることを検討するとともに、蒸気には放射線が含まれていることから、屋外にいた作業員に対し敷地内の建物内に退避するよう命じた。

その後、格納容器内の圧力が低下したため、注水作業は再開された。

東京電力は1号機では12日から、3号機では13日から海水の注入作業を行っている。しかし14日午前1時10分、貯水槽内の海水がなくなったために注水作業を停止。同午前3時20分から注水作業を再開していたが、その後で格納容器内の圧力が上がったかたちとなる。 また保安院によると、同原発周辺で14日未明、720マイクロシーベルトの1時間あたりの放射線量が測定された。海水の注入作業を中断したことが原因とみられる。これを受けて、東京電力は原子力災害特別措置法に基づき、政府に緊急事態を報告した。同原発周辺では13日に、これまでに最も高い1557・5マイクロシーベルトが観測されている。

東京電力は14日午前11時15分、福島第1原子力発電所の3号機爆発について、「屋外に作業員がおり、避難誘導を最優先している。水素爆発の可能性が高いとしかいえない」と述べた。けが人など人的被害は不明。

枝野幸男官房長官は14日午前の記者会見で、東京電力福島第1原子力発電所3号機の爆発について「水素爆発と同種と推定する。所長と直接連絡を取ったら、格納容器は健全だ。放射性物質が大量に飛び散っている可能性は低いと認識している」と述べた。

約25キロ離れた福島県田村市から見た東京電力福島第1原発。右から二つ目の四角い建物が3号機の原子炉建屋。左端は破損した1号機=14日午前8時40分、共同通信社ヘリから

東日本大震災で被災した福島県大熊町の東京電力福島第1原子力発電所3号機で14日午前11時1分ごろ、建屋内にたまっていた水素によるものと思われる爆発があった。この爆発により作業員や自衛隊員ら11人がけがをした。同原発では13日、原子炉内の燃料棒が冷却用の水面から露出し、燃料棒が溶け出していたとみられている。同原発では12日、1号機でも水素爆発が起こっている。

経済産業省原子力安全・保安院は「水素爆発を確認した。詳細は確認中」としている。爆発により原子炉が損傷したかはまだ分かっていない。同院は同原発から半径20キロ圏内に残っている約600人の住民に対して屋内退避を指示。同日午後1時現在、140人の避難を確認しているが、470人が圏内の病院などに残っているという。

3号機は11日の被災後、緊急停止し、外部の水をポンプでくみ上げて原子炉を冷やす作業を続けていたが、その後、原子炉内に水を注入できなくなっていた。このため燃料棒が溶け出して水素が発生し、建屋内まで漏れだしていたとみられている。

また東京電力は14日朝、東日本大震災で被災した東京電力福島第1原発3号機で原子炉を冷やすために海水の注入作業を続けていた作業員に屋内退避命令を出した。格納容器の圧力が上がり、放射線を帯びた蒸気の放出を追加的に行うことを検討したため。現在は作業を再開している。周辺では同日未明、1時間あたりの放射線量の制限値、500マイクロシーベルトを超える放射線が測定された。制限値を超える放射線は13日も測定されている。

経済産業省原子力安全・保安院によると、14日午前6時50分、格納容器内の圧力が430キロパスカルまで上昇。東京電力は格納容器内の蒸気を追加的に放出することを検討するとともに、蒸気には放射線が含まれていることから、屋外にいた作業員に対し敷地内の建物内に待避するよう命じた。その後、格納容器内の圧力が低下したたため、注水作業は再開された。

東京電力は1号機では12日から、3号機では13日から海水の注入作業を行っている。しかし14日午前1時10分、貯水槽内の海水がなくなったために注水作業を停止。同午前3時20分から注水作業を再開していたが、その後で格納容器内の圧力が上がったかたちとなる。

また同院によると、同原発周辺で14日午前2時50分、720マイクロシーベルトの1時間あたりの放射線量が測定された。海水の注入作業を中断したことが原因とみられる。これを受けて、東京電力は原子力災害特別措置法に基づき、政府に緊急事態を報告した。同原発周辺では13日に、これまでに最も高い1557・5マイクロシーベルトが観測されている。

枝野幸男官房長官は14日午後4時15分からの記者会見で、福島第1原発3号機の水素爆発後の周辺の放射線量について「特段の測定値の上昇はみられない」と述べた

東京電力は14日、福島第1原発2号機で、原子炉に残った熱を冷やす機能が喪失、原子力災害対策特別措置法に基づき国に「緊急事態」を通報した。

原子炉の水位が急速に低下しており、炉心の燃料が露出して溶ける「炉心溶融」が起きる恐れが高まっている。東電は燃料棒を露出させないよう海水を注入し、冷却に取り組む方針。

東電によると、14日午後0時半には、水位が燃料から約3メートル上にあったが、約1時間で約60センチ低下した。それまで機能していた炉心に水を注ぐ装置が停止し、冷却機能がなくなったと判断した。1、3号機では、冷却機能を失った後、燃料の一部が溶け、発生した水素が爆発し、原子炉建屋内の上部が損壊した。

東電は、2号機の原子炉建屋には開口部があり、水素が漏れたとしてもたまらず、爆発の恐れはないとしている。

福島第1原発2号機で燃料が冷却水の水面から完全に露出し、原子炉は空だきだとして東京電力は14日夜、福島県に通報した。

枝野幸男官房長官は14日午後9時から記者会見し、東京電力福島第1原子力発電所の2号機について「一時、水位が低下し燃料棒が水面下から出たが、午後8時半すぎに注水を開始し、(炉内の)水位も上昇している」と発表した。 ただ「冷却ができれば安定的な状況になるが、こうした状態が継続できるよう努力を進めている」と述べ、注意を払う必要があるとの考えを示した。

一方、同日午前11時すぎに水素爆発が起きた3号機については、破壊した建屋の除去作業を行った上で、1号機とともに午後8時半ごろから注水作業を再開したことを明らかにした。その上で「水位の上昇もみられる。このままだと安定的状況に向かうと思う」と述べた。

東日本大震災で被災した東京電力福島第1原発の2号機は14日深夜、約4メートルの高さの燃料棒が水面から完全に露出し、原子炉が冷却できない状態になった。同日夜にも全面露出し、緊急の海水注入で、いったんは燃料棒の下から3・1メートルほどまで水位は回復したが、同日深夜になって再び水位が急激に低下した。東電は、炉心が溶融している可能性は否定できないとしている。冷却できない状態が長時間続けば大量の燃料が高温で溶融し、漏れ出す恐れがあり、今回の事態の中で最も危険な状況に陥った。

東電は、同日午後9時37分に福島第1原発の正門付近で3130マイクロシーベルトとこれまでで最高値の3倍の放射線を計測したことを明らかにした。

2号機は同1時半ごろ、原子炉の冷却に使う海水をくみ上げる機能が、ポンプの燃料切れで働かなくなった。その後、海水を入れる作業を続けたが、原子炉内の水位が上がらないまま、同6時22分に最初の完全露出をした。

再び海水の注入を開始し、水位は順調に回復した。圧力も低水準に落ち着いたが、原子炉の蒸気を逃がす弁が閉じ、炉内の圧力が高まった。このため、海水を送り続けられなくなり、同11時20分に水位が急低下、燃料棒が再び完全に露出した。

一方、3号機も同日午前11時すぎ、水素爆発が発生した。爆発音とともに大きな白煙が上がり、原発周辺の半径20キロに残る住民約475人に対し、屋内避難の指示が出された。東電は3号機の格納容器は健全だと発表した。

3号機の事故では、東電の社員ら7人と、自衛隊員4人の計11人がけがをした。東電社員らは6人が放射性物質の付着が確認された。自衛隊員は軽いけが。枝野幸男官房長官は会見で、「(放射線の)特段の観測値の上昇は見られていない」と説明した。

3号機は14日午前6時50分、格納容器内の圧力が「設計上の最高使用圧力」(427キロパスカル)を超え、海水の注入作業を再開した直後に水素爆発が起きた。

圧力容器は鋼鉄製で、1、3号機の水素爆発でも損傷はなく、1号機の事故で確認された放射性物質は微量だった。だが、原子炉の核燃料が多量に溶けるメルトダウンの場合、水蒸気爆発で容器ごと吹き飛び、大量の放射性物質が拡散する恐れがある。

東日本大震災で被災した東京電力福島第1原子力発電所では、緊急炉心冷却装置が機能不全に陥り、2号機の燃料棒の完全露出、1、3号機の建屋内の水素爆発と、国内の原発史上例のない事故を引き起こした。想定外の大型地震で10メートルを超える津波が発生したとはいえ、原発の安全確保の3原則である「止める」「冷やす」「閉じこめる」のうちの1つが機能せず、危機対策が欠落していたことは否めない。

◇ 福島第1原発は、1〜3号機すべてで海水による冷却が行われた。12日に水素爆発を引き起こした1号機は、炉心溶融を確認してから海水を大量注入した。海水注入は事実上、原子炉の廃止を意味する「最後の手段」だが、専門家からは「より早く海水注入を決断すべきだった」との批判が上がった。

1号機と3号機で水素爆発を招いた反省から、2号機では、14日正午すぎ、水位低下が始まった段階で消防車のポンプによる海水の注入を開始した。だが、原子炉内の圧力に負けて注入は思ったように進まなかった。午後6時すぎに炉内の蒸気を大気中に放出させ、圧力を低下させる措置をとったものの、6時22分には水位がゼロになる「空だき状態」になった。

11日の地震発生直後、1〜3号機には原子炉内の核分裂反応を抑える制御棒が挿入され、緊急停止した。3原則のうちの「止める」は健全に機能したといえる。だが、「冷やす」についてはどうだったか。14日に水素爆発を起こした3号機は当初、原子炉内の水位が燃料棒の上まであったが、13日には水位が低下し、炉心溶融が起こった。

水位を維持できなかった原因は、地震と津波で、外部からポンプで水をくみあげるための電源が失われたことだ。3号機は、給水管に付けられた弁がバッテリー切れで閉じたことで水位が下がった。

東電は震災発生以降、1、2号機に対し、電源車の発電機で電力を供給しようとしたが、「被曝(ひばく)量を抑えるために短時間しか作業できない」(原子力安全・保安院)うえ、周辺の瓦礫(がれき)が作業の障害になり、発電機のケーブルを接続できなかった。

1号機の炉心溶融では、消防車のポンプで消火用ラインから炉心に真水を入れていた際に、水の調達に手間取り、十分な水を注入できないという「誤算」も、事故を拡大させた。

原子力安全・保安院によると、圧力抑制プールは通常3気圧だが、爆発音の後1気圧に下がったため、損傷したと判断したという。圧力抑制プールは原子炉圧力容器の底にある水をためた部分。

また、東京電力は、2号機の爆発を受け、同原発所長の判断で、2号機の監視や操作に必要な人員以外を原発の外へ避難させ始めたことを明らかにした。

海水の注水は継続、原子炉に大きな変化はみられないという。

東電は、現場に指示を出す「緊急対策室」にいる社員らを、吉田昌郎所長の判断で敷地外に退避させた。現在、中央制御室に監視要員が残り、注水作業は続けている。

県原子力安全対策課では「断言はできないが、北から南への風が吹いており、(福島原発爆発の影響が)原因と考えられる」としている。

県は福島原発爆発を受け、県北部の両市と大子町に大気中の放射線濃度を調べるモニタリングポストを設置している。

菅直人首相は、15日午前11時すぎから官邸で「国民へのメッセージ」を発表し、東京電力福島第1原子力発電所について「4号機で火災が発生し、周囲に漏洩している放射能の濃度がかなり高くなっている。今後さらなる放射性物質の漏洩の危険が高まった」と述べた。

枝野幸男官房長官は15日午前の記者会見で、東京電力福島第1原子力発電所での放射能濃度について、午前10時22分時点で、2号機と3号機の間で30ミリシーベルト、3号機周辺で400ミリシーベルト、4号機周辺で100ミリシーベルトが計測されたと発表、「身体に影響を及ぼす可能性のある数値だ」と述べた。

1ミリシーベルトは1000マイクロシーベルト。400ミリシーベルトは、1時間で一般人の年間被ばく線量限度の400倍になる。

財団法人エネルギー総合工学研究所によると、500ミリシーベルトで、末梢血中のリンパ球が減少、1000ミリシーベルトで、10%の人が嘔吐を催すとされる。

栃木県は15日、宇都宮市下岡本町の県保健環境センターにある放射線測定装置(モニタリングポスト)で測定している放射線量が朝から上昇し、通常の30倍以上に達していることを明らかにした。東京電力の福島第1原子力発電所の事故が影響しているものとみられる。

県によると、普段の放射線量は1時間あたり0・038〜0・040マイクロシーベルト。15日午前6〜7時の1時間も0・039マイクロシーベルトだったが、7〜8時に0・080マイクロシーベルトを観測した後、8〜9時が0・864マイクロシーベルトに上昇。9〜10時は1・318マイクロシーベルトに達したという。

県は、測定された放射線量が胸部レントゲン(50マイクロシーベルト)の30分の1以下であるとし、「健康に影響することはない」(環境保全課)と説明している。今後のデータの推移などを慎重に注視していくという。

飯田哲也環境エネルギー政策研究所所長の話

東日本大震災が発生して以降、一番恐れていたのは制御されない状態で核分裂が連続的に起きる「再臨界」だった。

核爆発と同じリスクがあり、その危険性が高まっている今は、最悪の事態に向けて突っ走っているといえる。東京電力や政府の対策もすべて後手後手に回っている。

事態収拾に全力を挙げると同時に、かなり広範囲の避難計画が必要ではないか。

枝野幸男官房長官は15日午前の記者会見で、菅直人首相が国民向けメッセージで発表した東京電力福島第1原子力発電所の周辺住民に対する退避指示に関連、避難範囲を広げるべきではないかとの質問に対し「専門家の意見を踏まえて、最終的に首相が判断した。何が安全かはさまざまな意見がありうる」と強調した。

枝野幸男官房長官は15日午前の記者会見で、東日本大震災で被害を受けた東京電力福島第1原子力発電所4号機で火災が発生し、放射性物質が大気中に放出されていると発表した。

枝野氏は火災の原因について「使用済み核燃料が熱を持ち、そこから水素が発生して水素爆発が起きたと推察される」と説明、消火作業を急ぐ考えを示した。4号機は震災発生時は休止中だった。

枝野氏はまた、第1原発3号機付近で放射性物質400ミリシーベルトが確認されたと明らかにした。2号機と3号機の間では30ミリシーベルト、4号機付近で100ミリシーベルトが検出されたという。枝野氏は「従来のマイクロの単位とは一つ違っている。人体に影響を及ぼす可能性のある数値であるのは間違いない」と語った。

枝野氏は、格納容器につながる一部が破損した第1原発2号機について「小規模の水素爆発が起きたかの影響で、圧力部分の一部が破損したのではないか」と推測。そのうえで「第1、第2、第3の原子炉とも注水作業を継続していおり、順調に冷却効果が生じていると思われるが、どう維持しするかが課題だ」と述べ、引き続き注視する必要があるとの認識を示した。

燃料の大半が溶けるメルトダウン(炉心溶融)など最悪の事態に陥った場合の対応について、陸上自衛隊幹部は「われわれにノウハウはない。原発事故への対処でこれ以上できることは何もない」と言い切った。

政府は福島第1原発の半径20キロから30キロの住民に屋内退避を新たに指示したが、陸自は14日夜から20キロ圏内に残っていた病院患者らの退避完了に向け、活動していた。

14日の3号機爆発では、東京電力社員らとともに原子炉冷却に当たっていた自衛隊員4人が負傷。いずれも中央特殊武器防護隊(埼玉県)隊員だが、冷却活動は「今までやったことのない任務」(陸自幹部)だった。

都によると、同施設の観測器で採取した大気から、微量のヨウ素やセシウムなどの放射性物質を検出。最大放射線量は、午前6時過ぎの福島第一原発での爆発を受け、同7時過ぎから増加。同10時過ぎには、通常の20倍以上となる0・809マイクロシーベルトの放射線量が検出された。

石原慎太郎知事は「今朝になってデータに大事な変化があると報告を受けた。ただ、直ちに健康に問題が生ずるわけではない」とした。

埼玉県は、さいたま市の空間放射線量が15日午前11時現在、平常時の40倍近くに相当する毎時1222ナノシーベルトに上昇したと明らかにした。

また、千葉県は、同県市原市で測定した放射線量が通常の2〜4倍になったと発表。「健康には全く問題ない範囲」としている。

一般人が日常生活や医療目的のほか、やむを得ずさらされる放射線の限度は年間1ミリシーベルト。実際に人体に影響が出るとされる年間100ミリシーベルトよりも低めに設定されている。

「震源に近い女川原発と違い、福島第1原発のトラブルは想定外の津波が地中にある電源部分に入り込み、非常用電源も使えなくなったことが原因。このため外部から電力を取る必要があり、対応が後手に回っている。

今回のような大津波が将来、どこで起きるか分からないが、大量の水から電源部分を保護する対策が急務だ」

東京電力は15日、福島第1原子力発電所4号機の使用済み燃料プールの水温が、通常の摂氏40度から84度に上昇したことを確認したと発表した。4号機は定期検査中で783体の燃料をプールに入れていたが、水を循環させる装置が被災で動かなくなったため。

水温がさらに上がると蒸発し、燃料が露出する可能性がある。そうなった場合、東電は「燃料が損傷する可能性は否定できない」としている。

4号機は昨年11月に定期検査入り。12月上旬に炉内の燃料をプールに移した。このため他の原子炉内にある燃料と比べると熱は下がっているものの、できるだけ早く冷却する必要があるという。

一方、4号機の原子炉建屋の4階部分での出火は、鎮火したとしている。

福島第1原発の敷地内で、最高毎時400ミリシーベルトという非常に高濃度の放射線量が検出されたことについて、広島大原爆放射線医科学研究所の星正治教授(放射線物理学)は「非常に高い数字ではあるが、現時点で(20〜30キロの屋内退避を命じた)政府の指示は妥当と思われるので、パニックになることだけは避けてほしい」と冷静な対応を呼び掛けている。

星教授によると、放射線を急に(急性)全身被曝した場合、人により差はあるが、毎時300〜500ミリシーベルトでリンパ球減少などの急性症状が出始めるといい、その数値に達している。

「国内では聞いたこともない」(星教授)ほど高い数値で、10時間浴び続けると、毎時4000ミリシーベルトを1時間浴びた場合と同じ放射線量となり、浴びた人の50%が1カ月以内に死亡するほどという。

一方で星教授は「逆に1分浴びただけなら放射線量は60分の1となるわけで、一瞬ならば、そうした健康被害が出るわけではなく、また距離が離れると放射線量は減る」と話す。政府の指示については「専門家が距離を計測して指示を出しており、現状の数値が正しければ危険性は低い。情報に気をつけ、パニックにならずに指示に従ってほしい」と呼び掛けている。

同市によると、ヘリは12日午後から14日午後にかけて、福島空港を拠点に福島第1原発から20キロ以上離れた同県いわき市周辺の上空などを飛行していた。

14日午後に福島空港で被曝量を測定したところ、機体から20〜40マイクロシーベルトを検出。隊員6人のうち1人から5マイクロシーベルト、もう1人からも2マイクロシーベルトを検出した。

原発に詳しい技術評論家桜井淳氏の話

福島第1原発2号機は高温の原子炉内に大量の蒸気がたまって設計圧を超え、最も壁の薄い圧力抑制プールが損傷してしまったのではないか。原発の専門家であれば、こうした事態は予測できた。

政府、東京電力も内部の状況が分かっておらず、既に燃料の大半が溶けるメルトダウン(全炉心溶融)が起きている可能性もある。

大爆発を起こす危険性があり、大量の放射性物質が飛散すれば、最低でも半径50キロ圏内の住民を避難させる必要が出てくる。避難には時間がかかる。政府は早く判断するべきだ。

ただ「4号機から大変高い濃度の放射性物質が継続的に出ている状況ではない可能性がある」との見方も示した。

4号機の現状については「火災は外形上鎮火した。内部の状況は精査、確認して対応したい」と述べた。

また、第1原発の正門付近の放射線量が午前9時には1万1930マイクロシーベルトに達したが、午後3時半には596・4マイクロシーベルトになったと明らかにした。

一方、「1、3号機は安定しているとの報告を受けている。2号機も注水されているが、安定的との見方をしていいか、推移を見る必要がある」と述べ、2号機については注視が必要との見方を示した。

5、6号機については「若干温度が上昇している。留意してみないといけない」と述べた。

出火した4号機にある使用済み核燃料のプールの水位は未確認で、注水作業ができていないことも明らかにした。火災により4階から5階にかけた北西部分の壁面と屋根が損傷し、現在は鎮火しているという。

自衛隊は15日、救急車や大型バスなど車両8台で、原発から約5キロの位置にある双葉病院にとどまっていた入院患者ら96人の避難誘導を実施。原発に近い福島県原子力災害対策センター(同県大熊町)と郡山駐屯地(郡山市)では、専門部隊「中央特殊武器防護隊」約100人を含む自衛官約200人が待機を続けた。内部の核燃料の大半が解け、さらに大量の放射性物質が漏れ出る恐れのあるメルトダウン(全炉心溶融)など“最悪の事態”も想定される中、防護車4台や防護衣の用意も済ませる。

しかし、部隊はそもそも、NBC(核・生物・化学)攻撃を受けた際に現場の放射線量を計測したり、除染作業を行ったりするのが本来の任務。防護衣は有毒ガスやちりから身を守るが、原発から漏れ出す放射線に対処することは想定していない。陸上自衛隊幹部は「われわれにできるのは、専門知識を持つ原発職員や(消防の)ハイパーレスキューに対する支援・協力だけ」と首を振る。

14日には、訓練経験のない原子炉への注水作業支援にも加わったが、水素爆発を受けて隊員4人がけがを負い、1人が被曝(ひばく)する事態に。防衛省幹部は「政府の指示を受ければ、当然現場に急行するが…」と言葉少なだった。

そのうえで「最高指揮官が実情を知悉(ちしつ)しないまま、あれこれ発言するのは差し控えるべし、というのは私ども危機管理をやってきた者が教わってきたことだ」と指摘した。

4号機の水素爆発は、使用済み核燃料を沈めるプールで起きたとみられる。熱を持った使用済み燃料から水素が発生し、酸素と反応したとみられる。使用済み燃料といっても高温状態が続く。プールの水が蒸発し、水位が下がって使用済み燃料が水面から露出した可能性が高い。

都内など広範囲で通常より高いレベルの放射線が検出されたのは、爆発時に4号機から飛散した放射性物質の影響との見方もある。

2号機で爆発が起きた圧力抑制室は、格納容器の下部につながる設備で、格納容器の圧力を調節する。爆発音とともに、気圧の低下が起きており、圧力抑制室に損傷が生じたとみられる。爆発音の直後には、高いレベルの放射線量が記録された。

2号機は14日、冷却に使う海水を送るポンプが動かなくなり、長さ約4メートルの燃料棒が2回にわたり、完全に露出した。それでも14日までに検出された射線量は最高で約3千マイクロシーベルトだった。

だが、15日午前10時22分には3号機周辺で400ミリシーベルトの放射線が検出された。ミリはマイクロの1千倍の単位で、一般人の年間被(ひ)曝(ばく)線量が1ミリシーベルト。一時間当たり250〜1000ミリシーベルトの被曝は、白血球やリンパ球の減少、水晶体の混濁など健康被害につながる可能性があるとされる。

2号機では、長時間にわたって完全に露出した燃料棒の大半が溶け落ち、メルトダウンに至る可能性も否定できない。最悪の場合、高温の溶出物が圧力容器を突き破って外部の水に接触し、水蒸気爆発が起きることも考えられる。この場合、高濃度の放射性物質が大量にまき散らされる。

世界の原発事故で、“死の灰”がまき散らされたのは、旧ソ連のチェルノブイリ原発(1986年)だけだ。

1979年の米スリーマイルアイランド原発事故では、燃料の溶融で約20トンが圧力容器の底に落下したが、圧力容器は破損せず、外部への放射性物質の飛散は起こらなかった。

福島第1原発の極めて危険な状況はスリーマイルアイランド事故を超える可能性さえもはらんでいる。

燃えている場所は建屋4階の北西付近で、15日の火災場所と同じだったことが分かっている。

東電によると、炎を確認したあと、地元の消防隊員が消防車4台に乗り込んで現場に急行した。爆発音は確認されておらず、けが人がいるかどうかは不明だ。現地周辺の放射線量も確認できていないという。

4号機は地震発生時には定期検査中で運転を停止していたが、15日午前6時ごろ、建屋5階にある使用済み核燃料プールの水位低下で発生した水素が原因とみられる爆発が起きた。その後、同9時半ごろには建屋で火災を確認したが、自然鎮火した。

東京電力によると、白煙は3号機からあがっているとみられ、水蒸気の可能性があるといい、「現場に近づくことができないため、確認できないが、情報収集を急いでいる」と話している。

福島原発では、この日午前5時45分ごろ、第1原発4号機から炎があがっていることを東電社員が確認。その後、東電は「炎がみえなくなった」としていた。

16日午前8時半ごろ、東日本大震災で被災した東京電力福島第1発電所で、白い煙のようなものが上がっているのが見つかった。枝野幸男官房長官は同日11時すぎから会見し、「午前10時すぎから周辺の放射線量が急上昇している。3号機の格納容器の一部から水蒸気が出ているというのが最も可能性が高い」と述べた。同原発の正門付近では同日午前10時10分、1時間あたりの放射線量908マイクロシーベルト(0.908ミリシーベルト)を記録している。

同原発では15日朝、2号機の格納容器に接続している圧力抑制室付近で爆発があり、一部が破損しているとみられている

枝野幸男官房長官は同日午前の会見で、同原発第3号機の格納容器が損傷している恐れがあると発表している。

一般人の年間被ばく線量限度は千マイクロシーベルト

東京電力は16日、福島県の災害対策本部で、福島第1原発4号機の写真を報道各社に公開した。15日撮影の写真には、4号機の建屋が崩壊し、外壁素材や鉄骨ががれきの山のようになった様子が写っていた。白い煙も立ち上り、深刻な事態が発生したことがうかがえる。格納容器部分は不鮮明で、どのような状態かは分からない。

茨城県によると、16日午前11時40分ごろ、北茨城市で通常の約300倍に相当する毎時15.8マイクロシーベルトを観測した。県は「胸部レントゲン(50マイクロシーベルト)の約3分の1で健康に影響はない」としている。

また、文部科学省によると、水戸市で16日午前7時〜8時に、毎時1.035マイクロシーベルトを記録した。

山形県の調査で、山形市の放射線量が16日午前3時に過去15年間で最高の0.114マイクロシーベルトとなったことが分かった。県によると、昨年同時期の平均値の約3倍。午前10時までに0.073マイクロシーベルトに下がったという。

東京電力や協力会社の社員らが現在、現場で復旧作業に当たっているのは1〜3号機だ。使用済み核燃料を貯蔵するプールの水位が下がり、深刻な放射線漏れが懸念される4号機は、危険すぎて近寄れず、モニターで監視するしかない。

1〜3号機周辺も放射線量は極めて多い。3号機西側では15日、1時間当たりの放射線量が年間被曝限度量の400倍に相当する400ミリシーベルトを計測したが、16日午前時点でもこの数値は減っていない。

福島第1原発では震災後、800人が働いていたが、放射線漏れを受け、15日午後からは注水作業などに携わる73人を残して撤退。厚生労働省が同日、作業員の労働基準を緩和したことを受けて16日からは181人が復旧作業に就いている。

ただ、作業には制限が多い。作業員は防護服にガスマスク、ヘルメットに身を包み、被曝した放射線量を測定する計器を身につけながら作業を行う。例えば400ミリシーベルトの放射線量がある地域では、作業時間がわずか37分に限られるなど厳密なチェックが必要だからだ。

作業内容は、消防車のポンプを格納容器の取水口に取り付けるものなど。1度つなげれば退避できるものの、燃料切れや水を送れないトラブルなどもあり得るため、近くで監視しなければならない。

また、原子炉の建屋に隣接した2カ所の中央制御室は15日から常駐できなくなり、炉内の温度や水位をチェックするため、中央制御室で短時間の確認作業を行った後、すぐに戻る繰り返し作業が必要だ。

原発建屋内の水素爆発で吹き飛ばされたがれきも作業の障害となる。がれきの中には放射性物質が含まれている可能性もあり、東電は16日、ブルドーザーなどの重機を使って2、3、4号機周辺のがれきを撤去する作業を始めた。

安全性が強みとされる日本の原発。しかし、想定を超える事故に直面し、被害を最小限に抑えるための底力が試されている。

正門付近は、16日には最高値で1万850マイクロシーベルトを計測するなど、放射線量が高まっていた。政府は福島第1原発の復旧作業に向け、作業員が年間に浴びてもいい放射線の許容量を、100ミリシーベルトから250ミリシーベルに引き上げたばかり。

それでも高い放射線量が検出される場所で計測を続けると、必要な作業人員の確保に支障をきたす恐れがある。福島第1原発では、高い放射線量が復旧作業の足かせとなっている。

福島第1原発では、地震の影響で供給電源が断たれており、固定の自動計測器が使えない。そのため、作業員2人1組でモニタリングカーに乗車し計測にあたっている。計測時に車外に出ることはないが「車内にいても放射線は浴びる」(原子力安全・保安院)という。

新たに計測を始めた西門付近の放射線量は同日午前4時半で339マイクロシーベルト、同5時で338マイクロシーベルトと比較的、低めに推移している。

警察庁によると、警視庁の高圧放水車による注水作戦は自衛隊のヘリコプター作戦終了後、17日に実行される予定。午前10時現在、交替で放水作業を行う機動隊員ら十数人は20キロ圏外で待機しており、タイミングを計って、線量測定など安全管理を担当する自衛隊員らとともに原発内に入るという。

高圧放水車は、普通の消防車よりも大きい12気圧での放水が可能。放射角は最高30度で、50メートル離れた建屋の高さ30メートル地点に水を届かせることができるという。

ただ、タンクの容量は4千リットルで、1回の放水は1分に限られる。このため、東電側が海水をくみ取れるようポンプを設置。高圧放水車もすでに構内に配置されたとみられる。3号機か4号機のどちらを対象に放水するのかは東電側の指示に従うという。

高圧放水車は、東電側が15日に経済産業省を通じて警察当局に提供を依頼。警視庁はこれに応じて引き渡したが、その後、操縦に習熟した警察官の派遣も依頼されたため、健康被害が生じないことを条件に、機動隊員ら十数人を派遣したという。

陸上自衛隊は17日午前、東京電力福島第1原発3号機の使用済み核燃料冷却のため、ヘリコプターによる海水投下を始めた。投入したのは2機の大型輸送ヘリCH47で、原発近くの海域で海水を放水用のバケットにくみ上げ、交互に投下作業を行った。10時までの間に計4回投下した。

防衛省によると、CH47は17日午前9時48分、最初の投下作業を実施した。その後、同52分、54分、10時ちょうどに投下。CH47は陸自霞目駐屯地(仙台市)から展開した。

3号機は水素爆発で原子炉を覆う建屋の天井が崩れた状態で、防衛省は上空からの冷却水投下が可能だと判断した。4号機も水の注入が必要だが、陸自ヘリは当面、3号機のみに空から水を投下する方針。

投下作業に先立ち、陸自の別のヘリが9時10分、東電職員を載せ福島県楢葉町のサッカー・ナショナルトレーニングセンター「Jヴィレッジ」を離陸。第1原発上空で放射線量のモニタリング調査を行い、自衛隊が任務を行う際の上限である毎時50ミリシーベルト以下だったため、投下着手を決断した。

CH47は投下作業終了後、いったんJヴィレッジに寄り、搭乗員とヘリの機体、バケットを除染した上で霞目駐屯地に戻る。

警視庁の幹部は「まさに決死隊だ」と声を振り絞った。17日に開始された福島第1原発への放水作戦。前日には放射線量が高いことを理由に、自衛隊がヘリコプターからの3号機への注水を断念したほど。建屋の穴から使用済み核燃料貯蔵プールに注水はできるのか。全国民が固唾をのんで見守った。

「操縦は警察官にお願いできないか」。16日、東電側からの依頼に警察庁と警視庁の幹部に緊張が走った。当初は高圧放水車を東電側に提供するだけだったが、東電の社員では操縦は難しいという理由だった。

原発の事態が緊迫化するなか、警視庁は急遽(きゅうきょ)、扱いに慣れた機動隊員を中心に十数人の部隊を編成し、福島に派遣した。ただ、作戦実行に向けて最も高い壁は隊員の安全確保。建屋からわずか50メートルと、ヘリよりも近づかなければならないのに安全は保てるのか。警察当局は「自衛隊でも東京電力でもどちらでもいい。とにかく一番いい防護服を」と要請したという。

高圧放水車が1回にできる放水はわずか2分。放水と注水を繰り返す作業に無駄は許されない。東電の社員を交えた計画が綿密に立てられた。高圧放水車は東電側が事前に第1原発に運び込まれ、隊員らは20キロ圏外で待機し、出動の機会をうかがった。

一方、東京・霞が関の警察庁では17日早朝から幹部らが登庁。警視庁でも警備部の幹部らが現場からの報告を待った。午前10時半前、自衛隊ヘリからの4回の海水投下作戦が終わった直後、機動隊員らが原発に向けて出発した。

北沢俊美防衛相は17日午前、記者会見し、東京電力福島第1原発3号機の使用済み核燃料冷却のためヘリコプターでの海水投下を4回実施したことを明らかにするとともに、「午後、自衛隊が消防車両11台で放水を行う」と明らかにした。

警視庁の高圧放水車による放水後に実施するという。北沢氏はまた、海水投下前の第1原発上空の放射線量は高度1000フィート(約300メートル)で4・13ミリシーベルト、300フィート(約90メートル)で87・7ミリシーベルトだったと明らかにし、今後のデータで効果を確認するという。

第1原発では16日現在、約70人の作業員たちが1〜3号機への注水を管理。敷地内の放射線レベルは上昇しており、作業をより困難にしている。放射線量の高いエリアでの作業は、短時間で退避する。男性は「こんなことが起こるとは想像もできなかった」と話す。

作業員たちは防護服に身を包み、線量計を携帯。線量が許容限度に近づくと警告音が鳴る。男性もかつて鳴ったことがあるといい「恐怖心に包まれた」と振り返る。

国内では、平成11年に茨城県東海村で起きたJCOの臨界事故以来の大事故だが「JCOで最初に作業していた作業員は突然、放射線を浴びた。今回は浴びるのを覚悟して作業をしなければならない。相当覚悟のいる状況だ」と、沈痛な面持ちで語った。

文部科学省は17日、屋内退避区域の境界線付近に当たる福島第1原発から北西約30キロの地点で、16日午後に通常の約700倍に相当する35マイクロシーベルトの放射線量を検出したと発表した。 退避指示の外側に当たる北西約40キロの複数の地点でも13マイクロシーベルトを観測した。調査は16日正午から午後3時に実施した。

茨城県東海村の17日未明から早朝にかけての数値は、16日夜と比べて大きな変化はなかった。

警察庁によると、派遣されたのは高圧放水車を操縦できる機動隊員10人が2〜3人ずつ交替で車両に乗り込み、3回にわたって放水する予定だった。

警察庁によると、経済産業省の要請を受け、16日に警視庁に出動を指示。警視庁の管理官と警察庁の2人の計13人で編成された部隊は17日未明に現地入りし準備を進めていた。

高圧放水車は、普通の消防車よりも大きい12気圧での放水が可能。放射角30度で約50メートル離れた建屋の高さ30メートル地点に水を届かせることができるとされていたが、風などの影響もあり、目標まで届かなかったとみられる。

隊員らは建屋に近い免震棟を拠点にして作業を展開。陸上自衛隊の化学防護隊員も同行し、放射線量が限度を超えないよう計測したほか、東電の社員らも準備作業に加わっていた。

東京電力は17日、大型地震と津波の影響で冷却機能が働かなくなり、放射性物質(放射能)漏れが起きた福島第1原子力発電所に対し、外部の送電線から電気を送る工事に着手した。同日中に、近くを通る東北電力の高圧電線からの送電線引き込みを完了する。11日の地震発生後、冷却水を一気に原子炉内に流し込む緊急炉心冷却装置(ECCS)や、使用済み核燃料貯蔵プール用の水を非常用の発電機で供給していたが、すでに1〜4号機の非常用電源も機能していない。

福島第1原発では、中央制御室でも、原子炉の状況を確認する計器類を、必要最低限のバッテリーで動かしている。

4号機とともに定期検査で運転休止中だった6号機のディーゼル発電機は動いており、5、6号機の核燃料貯蔵プールの水を循環させるのに使っている。

東電は、格納容器の圧力抑制室付近で爆発音があり、最も事態が深刻な2号機への送電系統の復旧を優先し、その後、1、3、4号機の電源を復旧させる計画だ。 送電線引き込み後、仮設の分電装置などを整備し、冷却水をくみ上げ、循環させるモーターやポンプ類が正常に作動するかどうか確認する。機器類の修理、交換も急ぐ。

重要度が高いのは、水を循環させるシステムの復旧だ。原発は水を循環させて熱を冷まし、熱くなった水は海水をくみ上げた配管に触れさせることで冷やしている。現在、1〜3号機の原子炉にはポンプ車で水を供給しているが、燃料が高温なために、すぐに蒸発してしまっている可能性が高い。炉心冷却装置も、効果を十分に発揮するには、発生した温水や蒸気を海水で冷やすことが必要だ。

一方、3号機の使用済み燃料貯蔵プールは沸騰し、4号機のプールの水温も高温になっているとみられる。水をくみ上げて冷やす−プール内の水を循環させる−その水を海水で冷やす機能の回復を目指すが、電源が復旧しても、水素爆発などによって機器類が破損している恐れがある。