文部科学省は13日、東京電力福島第1原発事故で放出されたセシウムやプルトニウムなどの放射性物質が飛散した距離は、1986年のチェルノブイリ原発事故の10分の1程度だったと発表した。文科省の担当者は「チェルノブイリ事故では原子炉を覆うふたが割れて吹き飛ぶなどしており、福島の事故とは違うためだろう」としている。

放射性物質の放出量は、福島の事故はチェルノブイリ事故の数分の1から10分の1程度とされる。文科省によると、チェルノブイリ事故の約3年8カ月後のデータと、福島の事故から約8カ月後の昨年11月までのデータを比較した。

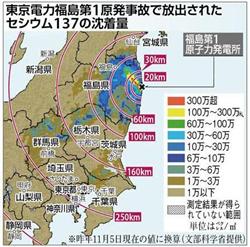

放射性セシウムの土壌濃度が1平方メートル当たり148万ベクレルを超える場所は、チェルノブイリ原発から約250キロ離れた地域で確認されたが、福島第1原発で最も遠いのは約33キロ離れた場所だった。

福島第一原発2号機の内部映像が公開されました。 内部映像へリンク(TBS)

2012.3.27 東京電力が26日から27日にかけて福島第一原発2号機の格納容器の中に内視鏡を入れて撮影した映像。

黄色く見えるのが格納容器の内壁です。塗装がはがれ、波打っているのがわかります。

また、水中に白く漂っているのはさびやほこりとみられています。

今回の調査では格納容器内におよそ60センチしか水がたまっていないことがわかりましたが、27日に線量計を入れて調べたところ、格納容器内の放射線量は最も高いところで1時間あたり72.9シーベルトだったことが新たにわかりました。(27日18:20)

<コメント:やはり水漏れがしていており、4mも水が溜まってないことが判明しました。

溶けた燃料棒は、水の中でなく、格納容器の底部にあって、水シャワーで冷やされているだけですね。

格納容器内の空気中には、湯気があるように見えますね。 今後も注視していきましょう。

保安院によると、分析したのは事故を受け原子炉の状態を調べるため新たに発足した「情報分析・対応評価チーム」。原子炉の水位や圧力、放射線量のデータを基に分析したところ、昨年3月18日午後2時45分の時点で、1〜3号機の原子炉について「炉心はすでに溶融している」と判断し、「外部から注水を続ける限りにおいては、安定した状態が継続している」との評価をまとめたという。 公表しなかった理由について、保安院は「分析の基となったデータの信頼性が十分でなかったため、内部の参考資料の位置づけだった」と釈明した。

炉心溶融をめぐっては、保安院は昨年3月12日の会見で、中村幸一郎審議官が1号機について「炉心溶融の可能性がある」と言及。ただ、同日夜に中村審議官が広報担当から交代して以降は「燃料の損傷」などと説明を変え、炉心溶融という表現を使わなくなった。

保安院が炉心溶融を正式に認めたのは、東電が炉心溶融の解析結果をまとめた昨年5月で事故から約2カ月後だった。

公表遅れは政府の事故調査・検証委員会の中間報告でも「国民に対する情報提供として問題がある」と批判された。

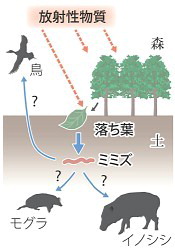

東京電力福島第1原発から約20キロ離れた福島県川内村に生息するミミズから、1キロあたり約2万ベクレルの放射性セシウムが検出されたことが、森林総合研究所(茨城県)の長谷川元洋主任研究員(土壌動物学)らの調査で分かった。ミミズは多くの野生動物が餌にしている。食物連鎖で他の生物の体内に次々と蓄積していく現象が起きている可能性も懸念される。3月17日から大津市で開かれる日本生態学会で発表する。

昨年8月下旬〜9月下旬、一部が警戒区域に指定された川内村、同県大玉村(同原発から60キロ)と只見町(同150キロ)の3町村の国有林で、40〜100匹のミミズを採取した。

その結果、川内村のミミズから1キロあたり約2万ベクレルの放射性セシウムが検出された。大玉村では同約1000ベクレル、只見町で同約290ベクレルだった。調査時の川内村の空間線量は毎時3.11マイクロシーベルト、大玉村で同0.33マイクロシーベルト、只見町で同0.12マイクロシーベルトで、線量が高い地点ほど放射性セシウムも高濃度になっていた。

一方、林野庁が昨年8〜9月に実施した調査によると、川内村で土壌1平方メートルあたり約138万ベクレル、大玉村で約8万〜12万ベクレル、只見町で約2万ベクレルあった。

事故で放出された放射性物質の多くは落ち葉に付着している。落ち葉が分解されてできた有機物を、ミミズが餌とする土とともに取り込んだのが原因とみられる。

菅前首相の勘違い

たとえ隠したいと願っても、隠しきれるものではないのだろう。

東京電力福島第1原発事故に関する政府の事故調査・検証委員会が昨年12月にまとめた中間報告で、当時の首相官邸、とりわけ菅直人前首相自身のパニックと暴走が無用の混乱を招いていたことが改めて裏付けられた。

現場は過酷な条件の下、第1原発1号機のベント(排気)に半ば死を覚悟して取り組んでいた。ところが菅氏は東電側が「ベントをためらっている」と誤解し、いらだちを募らせた結果、東日本大震災翌日の3月12日早朝に急遽(きゅうきょ)、現地に乗り込んだ。

「首相の対応に多くの幹部を割く余裕はなく、自分一人で対応しようと決めた」

吉田昌郎所長(当時)は事故調にこう証言している。政府の現地対策本部長だった池田元久前経済産業副大臣も、菅氏の様子を東日本大震災発生後5日間を記録した覚書にこう書いている。

「初めから詰問調であった。『なぜベントをやらないのか』という趣旨だったと思う。怒鳴り声ばかり聞こえ、話の内容はそばにいてもよく分からなかった」

「『何のために俺がここに来たと思っているのか』と総理の怒声が聞こえた。これはまずい。一般作業員の前で言うとは」

当時、菅氏の周辺は盛んに「ベントの指示を出したのに東電がなかなかやらなかった」との情報を流していた。だが、その間の事情を知る官邸筋は明言する。

「それは大嘘だ。むしろ官邸側は東電に、『何事も指示なく勝手に進めるな』『官邸の了解なし に判断するな』と指示していた」 菅氏の無理な現地視察がベント作業の遅れにつながり、水素爆発が起きた可能性は否定できない。

東電撤退も誤解

3月14日夜、2号機原子炉の破損を懸念した吉田所長が東電本店に「必要な人員を残して作業員を敷地外へ退避させるべきだ」と相談した際にも、「伝言ゲーム」の過程で誤解が生じた。

これを官邸側は「東電が全面撤退」と受け取り、菅氏は15日午前4時ごろに清水正孝社長を官邸に呼び出した。清水社長は「そんなことは考えていない」と明確に否定したが菅氏は納得せず、午前5時半ごろに東電本店に乗り込み、再び怒鳴り散らす。

「いったい、どうなっているんだ! あなたたちしかいないでしょ。撤退などありえない。撤退すれば東電は百パーセントつぶれる」

このとき、菅氏は大勢の東電社員が徹夜で作業を続けていたオペレーションルームを会議室と勘違いし、こんな怒声も上げた。

「こんなにいっぱい人がいるところじゃ、物事は何も決まらないんだ。何をしているんだ!」

その場は同席者が何とか収め、菅氏を別部屋に案内したが、菅氏は結局3時間11分も居座り作業を邪魔した。このときも、菅氏周辺から「全面撤退を菅さんが体を張って止めた」「菅さんが首相でよかった」などという情報、コメントがまことしやかに流された。

だが、東電の勝俣恒久会長は3月30日の記者会見で明確にこう否定している。

「施設にいた800人を超える職員のうち、直接、発電所の運転に関わらない半数の作業員は退去を考えたが、全員を退去させるということは決してなかった」

SPEEDIは隠蔽

中間報告は、政府が緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム「SPEEDI」を活用していれば、「住民はより適切な避難経路を選べた」と指摘している。

中間報告にはないが、官邸筋によるとこのSPEEDI情報の公開をストップしたのが当時の枝野幸男官房長官だった。

「情報はどこかで一元化して勝手に出さないように」

枝野氏が原子力安全・保安院などにこう指示した3月17日のデータでは、後に全村避難を余儀なくされた福島県飯舘村で「相当な数字が出ていた」(官邸筋)。

官邸筋は、福山哲郎官房副長官(当時)が後に官邸内で「(枝野)官房長官が『情報管理を徹底しろ』という趣旨のことを言ったにしても、ちゃんと必要な情報は公開すべきではなかったか」と議論していたのを記憶している。

昨年12月には、この政府の事故調とは別に国会に事故調査委員会が設けられた。国会の事故調は、国政調査権に基づき証人喚問や資料提出を要請できるため、菅氏らの聴取が実現するかが焦点だ。

「国会の事故調で徹底して原因究明、責任追及をやるべきだ。菅氏も含めて、場合によっては牢屋(ろうや)に入れることが必要だ」

みんなの党の渡辺喜美代表のこの主張通り、二度と悲劇と愚行を繰り返さないため全容解明が待たれている。

「収束」が宣言され、安定したはずの福島第1原発で、汚染水を浄化して原子炉冷却に使う「循環注水冷却システム」のトラブルが相次いでいる。厳冬期を迎えホース内の汚染水の凍結が懸念されたり、劣化したりといった新たな問題が生じている。

膨れたホース

昨年12月22日、循環注水冷却システムの点検をしていた作業員が目を疑うような問題が起きた。

直径約8センチのホースの一部が異常に膨れあがり、表面には亀裂が発生していた。水漏れこそなかったが、16日には野田佳彦首相が事故収束宣言をしたばかり。同原発が「安定」とはほど遠い状況であることを示す光景だった。 ホースは交換されたが、膨れた原因は不明のままだ。東京電力の松本純一原子力・立地本部長代理は「連続して使っているうちに劣化した可能性がある」とした。ホースは塩化ビニール製で昨年6月ごろ設置された。夏の強い紫外線にさらされたホースが、寒さで硬くなり破損しやすくなっている可能性があるという。 冷却システムでは全長約4キロの配管が使われている。一部は金属製だが、ほとんどでビニール製のホースが使われている。「他のホースでも同じ状況になる可能性はある」(東電社員)のが現状だ。

葉先刺さり穴

昨年11月以降には、ホースに1ミリ程度の小さな穴も、計22カ所で見つかった。敷地内に生えるチガヤというイネ科の多年草の鋭い葉先がホースに刺さり、穴を開けている可能性が指摘されている。12月29日には、実際に葉が刺さっているホースも見つかった。ホースの補強や素材の再検討を迫られるのは必至で、思わぬ事態に関係者は頭を悩ませている。

対策効果は不明

汚染水が凍結する懸念も高まっている。原子炉への注水に使われているホースは常に水が流れているため凍結の心配は少ないが、非常時の給水ホースや汚染水浄化装置のホースは、水が流れていないときもあり、凍結が心配されている。

東電ではホースに断熱材を巻き始めている。しかし、中には放射線量が高くて近づけず、断熱材が巻けない場所もある。こうした場所では、天気予報で最低気温がマイナス5度を下回る場合などに、水を流して対処するという。

東電は「対策を講じることで凍結は防げる」としているが、現在の対策で、どの程度の気温にまで対応できるかは不明だ。さらに、水を流す対策にも限界がある。循環注水冷却システムは、汚染水浄化と原子炉への注水量のバランスが大切で、凍結防止対策で大量の水を流せばバランスが崩れてしまうことになるからだ。

大阪大の宮崎慶次名誉教授(原子力工学)は「仮設の施設なので、予期せぬトラブルはいつどこで発生してもおかしくない。点検をこまめにするしかない。東電は少しでも早く恒久的な設備を用意すべきだ」と指摘している。(原子力取材班)

作業開始40分後に倒れ…死亡

「彼らは極限状態にあるにもかかわらず、さらなる大惨事が起きるのを避けようと闘った。義務感や自己犠牲の精神という、日本社会に根付いた価値を示してくれた」。授賞理由にはそうあった。だが、10月21日の授賞式に原発労働者の姿はひとりもなかった。

東日本大震災による大津波で炉心溶融(メルトダウン)を起こした原子炉は、冷温停止の達成目標が年内に前倒しされたとはいえ、今も「誰か」が放射線に身をさらさなければ、制御できない。

厚生労働省によると、福島第1原発では毎日約2千人が働き、フクシマの英雄たちは、東京電力の社員と下請け労働者だけで、10月の段階で累計1万9237人にのぼっているというのだ。

一方でこんな現実もある。3〜6月に作業に当たった下請け労働者のうち、341人が一時、所在不明となった。

「推測にはなるが、労働者たちが過酷さや恐怖のあまり逃げ出した可能性がある」。原発労働に詳しい関西労働者安全センターの事務局次長、片岡明彦(52)はこう指摘する。「無名の労働者たちによる献身という美談で、済まされる話なのだろうか」

自然に息さえも…

真夏の作業。高線量の放射線から原発労働者の身を守った防護服は、代わりに42人を熱中症にした。

防護服は、微細なポリエチレン繊維を幾層にも重ねた特殊シートが素材で、空気をほとんど通さない。場合によっては厚手の上着や雨がっぱを上から着込み、酸素ボンベ付きの人工呼吸器を背負うこともある。

暑さに加えて息苦しさも追い打ちをかける。顔面を覆う防護マスクには、放射性物質を吸着する活性炭入りのフィルターが組み込まれているためだ。福島第1を含む原発3カ所で約30年前、下請け労働を体験したフリーライターの堀江邦夫は、著書「原発ジプシー」(現代書館)の中で、その過酷さをこうつづる。「ごく自然に息をすることさえできない−こんな生理的・精神的な苦痛を伴う労働が他にあるだろうか」

死と隣り合わせの重圧

静岡県御前崎市の配管工、大角信勝=当時(60)=は5月14日、汚染水処理施設の配管設置工事にあたっていたさなか、心筋梗塞で死亡した。雇い主である建設業者の説明は、こうだ。

深夜に宿舎を出発し、午前3時半、前線基地である「Jヴィレッジ」で防護服に着替えた。その後、約20キロ離れた福島第1原発で朝礼を受け、6時から作業を開始。重さ約50キロの機械を同僚と2人で運ぶ途中、体調不良を訴え意識を失った。6時40分ごろのことだったという。

構内には当時、医師は常駐しておらず、東電の業務用車両に乗せられJヴィレッジに引き返し、さらに約45キロ先の福島県いわき市内の病院に搬送されたが、すでに倒れてから約2時間40分も経過していた。

大角は作業2日目に死亡したが、生活は楽ではなく半年前からは建設現場でガス溶接の仕事に当たっており、狭い所に無理な姿勢で潜り込む厳しい作業が続いたことから、毎日のように「しんどい。大変だよ」と妻に漏らしていたという。

7月13日、妻は労働基準監督署へ労災を申請している。代理人を務める弁護士の大橋昭夫(63)はこう語る。「直前までの負担に加え、死と隣り合わせの環境で緊張を伴い、さらに防護服による蒸し暑さにも耐えようとした。これは、れっきとした過労死だ」

細野豪志原発事故担当相は6日、閣議後の記者会見で、昨年の東京電力福島第1原発事故発生後、1号機の原子炉が爆発して制御不能となり、4号機の使用済み燃料プールから水がなくなり、燃料が損傷する事態を想定した「最悪のシナリオ」を政府内で作成していたことを明らかにした。

政府はこのシナリオを公表していない。細野氏は「想定しにくいシナリオをあえて描いたもので、過度な、必要ない心配をさせる可能性があった。当時の対応として間違ったことはしていない」と説明した。

シナリオは、当時の菅直人首相の指示で、近藤駿介・原子力委員長が事故発生2週間後の3月25日に作成。最悪のケースが生じた場合、4号機の燃料などから放出された放射性物質がどの範囲にどの程度拡散するかをシミュレーションした。この情報は菅首相や細野氏ら、政府内でも一部にとどめたという。

東京電力福島第1原発事故直後、政府の現地対策本部長を務めた池田元久前経済産業副大臣は、3月11日の事故発生から5日間を記した覚書を明らかにした。

菅直人首相(当時)が原発視察に訪れた際、周囲に怒鳴り散らした様子などが生々しく記録されている。池田氏は産経新聞の取材に「現地対策本部がどう対応し、考えたか。ありのままを記録にとどめた」と語った。

12日午前4時すぎ、菅氏の原発視察の連絡が入った。覚書は当時の池田氏の違和感をこう伝える。

「こうした災害では人々の生存の可能性が高い初動の72時間が、決定的に重要だ。指揮官は本部(首相官邸)にとどまって対応にあたるべきだ…」

原発に到着してバスに乗り込んだ菅氏は、隣に座った東電の武藤栄副社長(同)を攻め立てた。覚書には「初めから詰問調であった。『なぜベント(排気)をやらないのか』という趣旨だったと思う。怒鳴り声ばかり聞こえ、話の内容はそばにいてもよく分からなかった」と記されている。

「何のために俺がここに来たと思っているのか!」

菅氏は免震重要棟に入ると夜勤明けの作業員が大勢いる前で怒声を上げた。池田氏は「これはまずい。一般作業員の前で言うとは…」と感じた。

2階の会議室でも、菅氏は第1原発のベント実施を求めて出席者に厳しく問い詰めた。吉田昌郎所長(同)は「決死隊をつくってでもやります」。菅氏の口調は、東電側にだけでなく、福島県の内堀雅雄副知事や班目春樹原子力安全委員長にも厳しかった。

菅氏の振る舞いを見た池田氏は同行した寺田学首相補佐官(同)に「首相を落ち着かせてくれ」と頼み、同席した関係者に「不快な思いをさせてしまった」と陳謝したという。

当時を「戦場の指揮官のような心境だった」と振り返る池田氏は、最高指揮官だった菅氏の言動について「僕もあきれた」と述懐する。覚書には「指導者の資質を考えざるを得なかった。指導者は短い時間であっても沈思黙考することが大事だ。大局観をもって事にあたらなければならない」と記している。

原子力安全・保安院などの対応については「冷戦後いわれたデタント(緊張緩和)ぼけに陥っていた」「何となく原子力安全神話のムードに包まれていた」と指摘している。

池田氏は5月19日に体調を崩して入院したが、菅氏は国会で追及されるまでこの事実を公表せず、10日間以上も現地対策本部長が不在となった。7月には菅氏は池田氏を経産副大臣から更迭し、中山義活政務官を昇格させようとしたが、国対の反対で撤回している。